Лекция 5. Термические методы исследования скважин

5.1 Общие сведения о термических исследованиях в скважинах

Термокаротаж или термометрия заключается в изучении естественных и искусственных тепловых полей в скважине в установившемся и неустановившемся режимах.

Измеряемая величина - температура (разность температур) - в градусах Цельсия (°С).

Выбор способа измерения температурной кривой и масштаба ее регистрации определяется характером и детальностью решаемых задач.

Для выявления небольших температурных аномалий, исчисляемых десятыми и сотыми долями градуса, применяются методы высокочувствительной термометрии. Она эффективно используется при определении: зон закачки газа в подземные газохранилища, глубины, акачанного под давлением цемента, местоположения продуктивного пласта и газонефтяного контакта, мест потери циркуляции в бурящейся скважине, зон гидроразрыва и др.

Измерение естественных полей выполняют:

- в установившемся режиме с целью определения естественной температуры пород, геотермического градиента, геотермической ступени;

- в неустановившемся режиме для сопровождения бурения и каротажа — определения температурного режима работы бурового инструмента и скважинных приборов;

- получения информации для учёта температуры при интерпретации данных каротажа.

Разница полей, измеренных на этих режимах, зависит от времени пребывания скважины в покое. Она тем больше, чем меньший промежуток времени прошел после прекращения циркуляции промывочной жидкости в стволе скважины и других тепловых воздействий — заколонных перетоков, дросселирования нефти, газа и воды, прохождения фронта вод, закачиваемых в пласт и т.д.

В геотермии исследуются квазистационарные и нестационарные тепловые поля.

К квазистационарным (не изменяющимся в течение длительного времени) полям относятся:

§ региональное естественное поле Земли,

§ местные, локальные поля с относительно постоянным источником возмущения:

§ движение по пластам или трещинам термальных вод,

§ равномерный длительный отбор, нагнетание или затрубный переток жидкости или газа и т. п.

В стационарных условиях распределение температуры определяется коэффициентом теплопроводности среды.

Нестационарные (изменяющиеся в период исследования) тепловые поля носят локальный характер и наблюдаются:

§ в начальный период эксплуатации скважин и при их остановках,

§ при цементировании колонны,

§ промывке ствола скважины,

§ при бурении и т.п.

Распределение температуры определяется коэффициентом температуропроводности среды.

Интенсивность и распространение тепловых полей зависит от термических свойств, геометрических форм, размеров исследуемых сред.

Измерение искусственных полей проводят для:

§ оценки технического состояния обсаженных скважин:

- определения высоты подъёма цемента;

- выделения интервалов затрубных перетоков;

- контроля интервалов перфорации;

- исследований герметичности обсадных колонн и фонтанных труб;

§ сопровождения процесса эксплуатации скважин в комплексе с другими методами определения «притока-состава»:

- выделения интервалов и профилей притоков и приёмистости;

- установления обводнённых интервалов в добывающих скважинах;

- прослеживания температурного фронта закачиваемых вод;

- исследования нагнетательных скважин;

- определения интервалов внутриколонных перетоков.

Тепловые свойства горных пород

В термометрии изучаются следующие тепловые характеристики:

§ коэффициент теплопроводности λ;

§ удельное тепловое сопротивление ξ ;

§ тепловая анизотропия Δt

§ удельная теплоемкость Ср ;

§ коэффициент температуропроводности а.

Коэффициент теплопроводности λ определяется из уравнения Фурье

dQ=λ ds/dl dtdτ,

описывающего передачу тепла dQ за время dτ через элемент среды с поперечным сечением ds, длиной dl при перепаде температур dt.

Характеризует свойство среды передавать тепловую энергию ее молекул и называется иначе удельной теплопроводностью среды.

Удельное тепловое сопротивление ξ — величина, обратная удельной теплопроводности, имеет размерность м·градус/Вт. Для различных горных пород и полезных ископаемых варьирует в широких пределах — от тысячных долей до десятков м·градус/Вт.

Понижается с увеличением плотности, влажности, проницаемости и содержания льда в породе, повышается при замещении в поровом пространстве воды нефтью, газом или воздухом и зависит от слоистости пород (тепловая анизотропия).

Среди полезных ископаемых наибольшим ξ характеризуются угольные пласты и газонасыщенные породы, а наименьшим - породы с большим содержанием сульфидов, магнетита и других минералов с электронной проводимостью.

ξ нефтенасыщенных пород мало отличается от вмещающих отложений, что затрудняет использование этого параметра для определения их нефтенасыщения.

Тепловая анизотропия Δt характеризуется безразмерным коэффициентом:

,

,

где ξn , ξt — удельные тепловые сопротивления породы по нормали и по касательной к напластованию.

Так как в слоистых породах ξn > ξt, то Δt >1. Тепловая анизотропия для различных горных пород и полезных ископаемых изменяется в пределах от 1,015 до 1,32.

Удельная теплоемкость Ср определяется из уравнения

dt = dQ /Cpδ dV , [Дж/кг·градус]

описывающего изменение температуры dt тела, имеющего объем dV и плотность δ, при сообщении телу тепла dQ.

Коэффициент Ср характеризует свойство среды изменять свою температуру.

Для большей части горных пород и полезных ископаемых варьирует в небольших пределах — от 580 до 2090 Дж/кг-градус, возрастая с увеличением влажности.

Коэффициент температуропроводности а входит множителем в дифференциальное уравнение теплопроводности. Величина а определяется соотношением

а = λ / Cp δ. [м2/с]

Это комплексный параметр, характеризующий теплоинерционные свойства горных пород. Выражает изменение температуры единицы объема среды за единицу времени. Горные породы и полезные ископаемые различаются по температуропроводности более чем в 100 раз.

Поскольку теплоемкость и плотность осадочных горных пород изменяются в небольших пределах, то коэффициент а определяется в первую очередь величиной теплового сопротивления.

В распределении естественного теплового поля существенное значение имеет тепловое сопротивление, а при изучении нестационарных тепловых процессов, при анализе искусственных тепловых полей в скважинах — теплоемкость и температуропроводность горных пород

Дифференциация горных пород и полезных ископаемых по термическим свойствам лежит в основе применимости термических методов для изучения геологических разрезов скважин, а тепловая анизотропия горных пород обеспечивает возможность решения тектонических задач.

5.2 Метод естественного теплового поля

До глубин 10-40м температура горных пород подвержена периодическим (суточным, сезонным, годовым) колебаниям температур, которые связаны с изменением интенсивности солнечного излучения.

Слои, в которых годовые и суточные колебания становятся незначительными, называют слоями постоянных суточных и годовых температур или нейтральным слоем (слой постоянной суточной температуры не превышает 1-2м, постоянной годовой температуры – 10-40м).

Температура нейтрального слоя принимается равной среднегодовой температуре Земли Тг.

Ниже этого слоя наблюдается закономерное увеличение температуры с глубиной, которое связано с радиоактивным распадом элементов и различными физико-химическими процессами в недрах Земли.

Для изучения естественного теплового поля Земли по скважине записывают геотермограмму (геотерму) – кривую изменения естественной температуры горных пород с глубиной.

Интенсивность нарастания температуры с глубиной характеризуется геотермическим градиентом Г – увеличение температуры Земли в градусах Цельсия на 100 м глубины:

Г = 100(Т2-Т1)/(Н2-Н1). [ºС/100м]

Если температура известна только на одной глубине, то

Г=100(ТН-ТГ)/Н,

где ТН – температура на глубине Н.

Г может изменяться в пределах 1,5 - 22 ºС/100м.

Средний геотермический градиент составляет 3ºС/100м.

Прирост температуры с глубиной характеризует геотермическая ступень

G=(H2-H1)/(Т2-Т1)

- разность глубин, которая соответствует изменению температуры на 1 ºС.

Геотермический градиент пропорционален тепловому сопротивлению ξ, которое отражает литологию пород:

Г = q ξ,

где q – плотность теплового потока, зависит от строения земной коры.

На основе измеренного естественного регионального теплового поля регистрируется диаграмма зависимости температуры от глубины H –геотермограмма, с помощью которой выделяют интервалы с различными значениями геотермического градиента.

Если известна плотность вертикального теплового потока q в данном районе, то из закона Фурье (q = λТГ) находят удельное тепловое сопротивление пород

ξ = 1/λТ = Г/q.

Таким образом геотермограмму можно рассматривать как диаграмму теплового сопротивления ξ при постоянной плотности теплового потока q и на основании этого сделать вывод о литологическом составе пород.

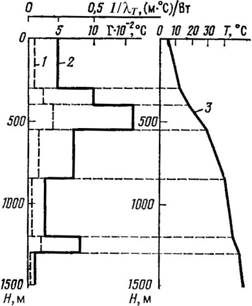

Рисунок 5.1 - Графики зависимости Г (1), удельного теплового сопротивления (2) от глубины и термограмма (3) (по В. Н. Дахнову, Д. И. Дьяконову)

Условия проведения геотермических исследований

Геотермические исследования проводят в скважинах с установившимся тепловым режимом. Он наступает после того, как промывочная жидкость воспримет температуру пород. Скважина должна находиться в состоянии покоя – отсутствие циркуляции, затрубного движения жидкости, газопроявлений.

Это время пропорционально зависит от температуропроводности горных пород, разности температур породы и промывочной жидкости, диаметра скважины. Чем больше разность температур и диаметр скважины, тем большим должно быть время пребывания скважины в состоянии покоя.

Для определения времени покоя скважины пользуются соответствующими аналитическими и графическими зависимостями. В среднем для глубоких нефтяных и газовых скважин это время составляет 10-20 суток.

5.3 Метод локальных тепловых полей

Методом естественного теплового поля изучают региональные и локальные тепловые поля.

Под региональным тепловым полем понимают температуру горных пород, которую они имели до их вскрытия скважиной. Можно принять, что региональное поле не изменяется во времени, т. е. является стационарным.

Локальные тепловые поля накладываются на региональное поле. Большую часть из них к естественному полю можно отнести несколько условно.

Процессы, обуславливающие образование локальных тепловых полей:

Местные и локальные тепловые поля в скважинах могут возникать по разным причинам и приурочены к:

§ нефтеносным и газоносным пластам,

§ сульфидным рудам,

§ пластам угля,

§ галогенным породам (каменная соль, сильвин).

При фильтрации через пористую среду жидкости температура ее за счет трения повышается. При фильтрации газа происходит снижение температуры вследствие адиабатического расширения газа - эффект Джоуля-Томпсона или эффект дросселирования нефти и газа в продуктивном пласте.

Максимальное значение аномалии в результате данного эффекта:

ΔТ=ε (Рс - Рпл) = - ε ΔР ,

где ε – эффективный коэффициент Джоуля-Томпсона,

ΔР – перепад давлений между скважиной и пластом.

Значение ε зависит от состава газа и его температуры. Для природных горючих газов при температурах 20-200 ºС и давлениях 5-30МПа ε = 0,05-0,45.

С увеличением молекулярного веса, температуры и давления ε уменьшается.

Величина ΔТ не зависит от объема поступающего газа.

Против нефтегазоносных и водоносных пород регистрируются небольшие положительные аномалии. Значения эффективного коэффициента для этих пород составляют: εн = -(0,1 – 0,15), εв = -0,05.

Тепловые поля в сульфидных рудах и угольных пластах возникают при окислении этих полезных ископаемых под действием кислорода, присутствующего в промывочной жидкости и пластовых водах, что сопровождается выделением тепла (экзотермическая реакция), поэтому на Т они выделяются повышенными показаниями.

Галогенные породы отмечаются отрицательными аномалиями, которые обусловлены поглощением тепла при растворении соли. По мере насыщения глинистого раствора солью его способность к растворению уменьшается и со временем Т аномалии исчезают.

Некоторые аномалии термокаротажа обнаруживаются спустя некоторое время после остановки бурения, далее они растут и потом медленно затухают.

Применение метода

Если прошло достаточное время, то локальные поля можно считать квазистационарными (слабоизменяющимися во времени). Термограмма против однородных пластов после вычитания температуры регионального поля имеют симметричную форму.

Диаграммы термокаротажа используют при изучении газоносности карбонатных и тонко-слоистых песчано-глинистых коллекторов.

Решение гидрогеологических задач — одна из наиболее широких областей применения термокаротажа.

Водоносные горизонты отличаются более низкими тепловыми сопротивлениями и высокой температуропроводностью по сравнению с вмещающими глинами, поэтому для их обнаружения обычно используют локальное и искусственное поля.

5.4 Метод искусственного теплового поля

Проводится в скважинах с неустановившимся тепловым режимом. Метод можно проводить сразу после бурения.

Создается при заполнении скважины промывочной жидкостью, температура которой отличается от температуры пород, а также нагреванием ее в результате затвердевания цемента при цементировании затрубного пространства скважины.

Изменение температуры промывочной жидкости со временем происходит за счет теплообмена между ней и породами.

Когда температура промывочной жидкости Тс >Тп - она будет охлаждаться, а при Тс<Тп – нагреваться, и на термограмме появятся аномалии, зависящие по знаку от температуропроводности и теплового сопротивления горных пород.

Определение литологии

При Тс<Тп породы с повышенной температуропроводностью (а) отметятся понижением температуры относительно пород с низкой а (например, водонасыщенные пески и песчаники, залегающие среди глинистых пород), а при Тс>Tп наблюдается обратная картина.

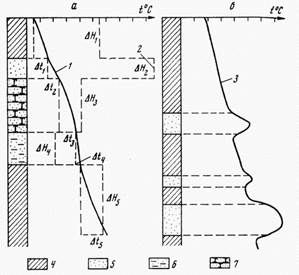

1, 3 - термограммы; 2 - график геотермического градиента; 4 - глины; 5 - пески сухие; 6 - пески влажные; 7 - песчаники

Рисунок 5.2 - Геотерма (а) и термограмма искусственного теплового поля (б) при Тс>Tп

Может быть случай, когда в верхней части скважины (при Тс>Тп) промывочная жидкость охлаждается, а в нижней – нагревается, то на некотором переходном интервале скважины температура промывочной жидкости сравняется с температурой пород, которые невозможно выделить по температуропроводности. В этом случае необходимо сравнивать полученную термограмму с геотермой.

Учитывая это, а также то, что осадочные породы по температуропроводности недостаточно резко различаются между собой, в отличие от электрического сопротивления, то термограммы искусственного теплового поля ограниченно применяют для литологического расчленения разреза.

К тому же, исследования методом искусственного теплового поля требуют специальной подготовки скважины и занимают много времени.

Изучение технического состояния скважин

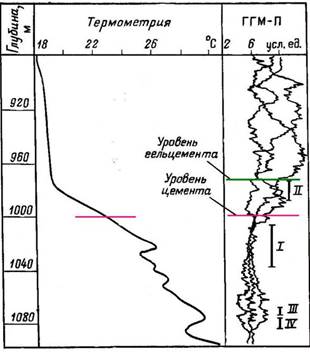

Контроль качества цементирования. При цементировании затрубного пространства нефтяных и газовых скважин процесс схватывания цемента сопровождается выделением тепла в течение 12-30 часов после закачки, что и используется для отбивки цементного кольца (ОЦК).

Цементное кольцо надежно выделяется в том случае, когда его температура выше температуры окружающей среды. В глубоких скважинах с большим геотермическим градиентом температура цементного кольца может быть соизмеримой или ниже температуры пород, а потому уровень поднятия цемента определить невозможно.

Рисунок 5.3 – Определение уровня цемента по термограмме

Определение интервалов притока и поглощения жидкости

Если в скважине имеет место приток нефти или воды, температура которых Тж<Тс, то интервал притока на термограмме фиксируется отрицательной аномалией, а при Тж>Тс – положительной.

Для решения данных задач применяют способы оттартывания и продавливания.

При способе оттартывания скважину промывают до получения однородного раствора по всей скважине, Т которого должно отличаться от Т пластовых вод. В скважине устанавливается давление, превышающее пластовое. Производят первый контрольный замер, подтверждающий однородность раствора по Т. Затем постепенно снижают статический уровень жидкости путем ее отартывания.

Если уровень восстановился, это уже говорит о поступлении воды в скважину. Затем повторяют измерения термометром. Появление притока отмечается на фоне контрольной кривой повышением или понижением Т против притока. По серии замеров можно определить нижнюю границу интервала притока.

Способ продавливания основан на том, что водоотдающий интервал является и поглощающим. Здесь также делается контрольный замер, чтобы убедиться в однородности жидкости в скважине. Затем в скважину закачивается жидкость с Т, отличающейся от предыдущей. Делается серия замеров, по которым прослеживают перемещение границы раздела между жидкостями. Глубина, ниже которой граница не перемещается, несмотря на продолжение закачки, соответствует нижней границе интервала поглощения.

Этим способом определяют зону поглощения промывочной жидкости в процессе бурения.

Определение затрубной циркуляции жидкости в скважине

основано на изучении теплообмена между жидкостью в скважине и циркулирующими водами. На участке циркуляции вод устанавливается сравнительно постоянная температура, а на термограмме – аномалия одинаковой температуры.

Контроль разработки нефтегазовых месторождений

Это одна из основных областей использования ТК в настоящее время. Его применяют для выделения интервалов притока и поглощения жидкости и газа.

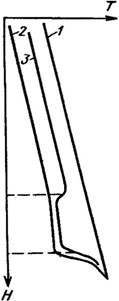

Пример термограмм в нагнетательной скважине в процессе ее работы и после остановки иллюстрирует рисунок. Так как по изменению температуры можно судить о количестве жидкости, поступающей в скважину или уходящей из нее, существуют способы, позволяющие примерно рассчитать дебит скважин.

1 -геотермограмма; 2, 3 -термограммы

в процессе работы

и через некоторое время после остановки

Рисунок 5.4 - Схематические термограммы в нагнетательной скважине

5.5 Аппаратура для температурных измерений

Для измерения температуры применяют термометр сопротивления, спускаемый на геофизическом кабеле, ртутный термометр и глубинный самопишущий термометр, опускаемый на бурильных трубах в составе испытателей пластов ИПТ.

Термометр сопротивления комплексируют с приборами остальных методов ГИС. Он является частью технологического блока в сборках модулей.

Температуру в скважинах измеряют электрическими и электронными термометрами, принцип действия которых основан на свойстве металлического проводника изменять сопротивление R под действием температуры среды, в которой он находится:

R = Ro [1 + α (T – To)] ,

где R, Ro – сопротивления проводника при температурах Т и То,

α – температурный коэффициент сопротивления, который характеризует относительное изменение сопротивления проводника при нагревании его на 1оС или на 1оК.

Принцип работы электрических термометров

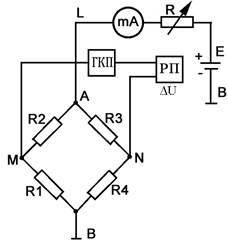

Электрический термометр представляет собой мост с двумя активными (чувствительными) R1, R3 и двумя пассивными R2, R4 плечами соответственно из медного и константанового провода. Чувствительные плечи помещены в тонкостенную медную трубку (медь имеет очень большой коэффициент температуропроводности – а=1010м2/с), которая свободно омывается ПЖ, а пассивные плечи, в виде катушек, размещены в корпусе.

Через вершину моста А и корпус прибора В подается ток І=10-15мА от источника Е постоянного тока, а между вершинами М и N измеряется ΔU (в мВ) регистрирующим прибором РП, пропорциональная измеряемой температуре.

Рисунок 5.5 - Принципиальная схема измерения температуры электротермометром

Температура определяется по формуле:

Т=То+СтΔU/І ,

где Ст – постоянная, которая соответствует приращению температуры при изменении сопротивления моста на 1 Ом,

То – температура, при которой мост сбалансирован (ΔU=0).

Часть разности потенциалов в диагонали моста компенсируется подачей в измерительный канал известной разности потенциалов от градуированного компенсатора поляризации ГКП. Таким образом, суммарная измеренная разность потенциалов в диагонали моста будет состоять из показаний напряжения на ГКП и напряжения, измеренного регистрирующим прибором.

Время, в течение которого термометр воспринимает 0,63 температуры окружающей среды, называется его постоянной времени τ, которая в электротермометрах составляет 0,5–1с, а в электронных термометрах – 2 с.

Электротермометр на трехжильном кабеле отличается простотой схемы, но изменение сопротивления жил кабеля при изменении температуры в скважине, снижение сопротивления их изоляции, наличие помех и наводок, обусловленных утечками электрического тока, искажают результаты измерения температуры в скважине. По этим причинам электротермометры преимущественно применяют при исследованиях неглубоких скважин (угольных и рудных).

Принцип работы электронных термометров

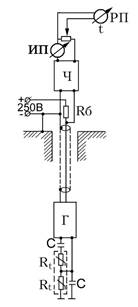

Указанные недостатки меньше проявляются в электронных термометрах, где чувствительные элементы Rt из медного провода размещены в отдельных медных трубках, которые омываются ПЖ, и вместе с термостатированными емкостями С образуют RC–контур электронного генератора Г, период автоколебаний которого при постоянных величинах емкости С линейно зависит только от сопротивлений Rt, а следовательно, от температуры среды. Переменный ток с выхода генератора Г передается по кабелю на поверхность в частотомер (периодомер) Ч, выходной постоянный ток которого пропорционален длительности периода колебаний, а следовательно, и измеряемой температуре.

Рисунок 5.6 - Блок-схема электронного термометра

Этот ток проходит на микроамперметр ИП визуального контроля с проградуированной шкалой в градусах и на резистор, с которого на регистрирующий прибор РП снимается напряжение, пропорциональное температуре.

Последовательно в схему регистрирующего прибора включается градуированный компенсатор поляризации, который используется для установки масштаба записи термограммы и для ее смещения в процессе записи.

Перед спуском прибора в скважину измеряют температуру окружающей среды (допускается измерение температуры воздуха в станции) одновременно скважинным термометром и ртутным. Разница в показаниях обоих термометров не должна превышать ±0,5°С.

Термограмму регистрируют при спуске термометра в скважину, чтобы избавиться от погрешностей измерений температуры за счет перемешивания промывочной жидкости. Поскольку термометры характеризуются тепловой инерцией (постоянной времени τ), то скорость спуска прибора при записи кривой должна составлять 1000, 800, 600 и 400 м/ч при постоянных времени 0,5, 1, 2 и 4 секунд соответственно.