Лекция 4. Физические основы акустического каротажа

Упругие свойства горных пород

Горные породы являются упругими телами, которые под действием внешней возбуждающей силы, претерпевают деформации объема (растяжение и сжатие) и деформации формы (сдвига).

Процесс последовательного распространения деформаций называется упругой волной. Упругая волна, распространяясь во все стороны, захватывает все более удаленные области.

Поверхность, отделяющая в данный момент времени область среды, в которой уже возникло колебание, от области, где колебания еще не начались, называется фронтом волны.

Линия, вдоль которой происходит распространение волны, в каждой точке образующая прямой угол с фронтом, называется лучом.

Существует два типа волн:

§ продольные (Р) - связаны с деформациями объема (представляют собой перемещение зон сжатия и растяжения). Распространяется во всех фазах;

§ поперечные (S) - с деформациями формы (представляют собой скольжение одного слоя относительно другого). Распространяется только в твердых телах.

Продольные волны распространяются в 1,7 раз быстрее поперечных.

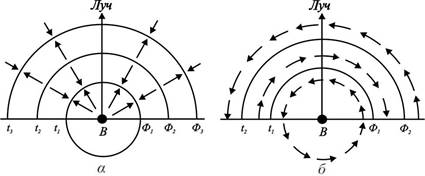

Ф1-Ф3 – фронты волн

Рисунок 4.1 - Образование продольных (а) и поперечных волн (б)

Акустический каротаж (АК) основан на изучении упругих свойств горных пород. Ультразвуковой АК работает на частотах 10-75 кГц. Хотя колебания высоких частот быстро затухают с расстоянием, они повышают разрешающую способность метода.

Свойства упругих тел определяются модулем их продольного растяжения (модулем Юнга) и коэффициентом поперечного сокращения (коэффициентом Пуассона).

Модуль Юнга Е равен отношению приложенного напряжения Р к вызванному относительному удлинению образца ∆l:

Е= Р / ∆l.

Коэффициент Пуассона σ равен отношению относительного поперечного сокращения ∆lс к относительному удлинению ∆l:

σ= ∆lс / ∆l.

Скорость распространения упругих колебаний зависит от упругих свойств среды, плотности горных пород (δп) и типа волны.

Упругие свойства горных пород, а значит и скорость распространения упругих колебаний зависят от литологии, петрофизических свойств (пористости, формы порового пространства).

Некоторые скорости распространения упругих колебаний, м/с:

воздух 300-350

метан 430

нефть 1300-1400

вода 1500-1600

промывочная жидкость 1500-1700

глина 1200-2500

песчаник несцементированный 1500-2500

песчаник плотный 3000-6000

известняк 3000-7000

По мере удаления от источника энергия волны уменьшается. На величину затухания оказывают влияние:

§ глинистость,

§ характер насыщения,

§ трещиноватость,

§ кавернозность пород.

Затухание упругих колебаний характеризуется коэффициентом затухания

a = 0,05 - 2,5 м-1.

В плотных сцементированных породах a невелико, возрастает в рыхлых и сильно глинистых породах, в нефтегазоносных значительно выше, чем в водоносных.

Поглощение упругих волн зависит от структуры порового пространства, колебания сильнее ослабляются в трещинных и кавернозных породах.

Зонды акустического каротажа

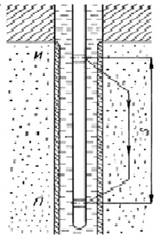

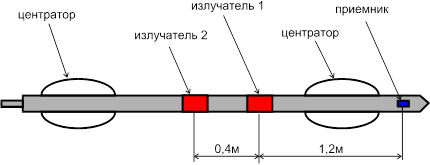

Простейший зонд АК – двухэлементный, содержит излучатель И упругих волн и расположенный от него на определенном расстоянии приемник П. Расстояние между ними – длина зонда L, равна в данном случае базе зонда S.

В ультразвуковом АК наибольшее распространение получили трехэлементные зонды, имеющие один излучатель и два приемника или два излучателя и один приемник.

База S трехэлементного зонда – расстояние между одноименными элементами.

Рисунок 4.2 – Двухэлементный и трехэлементный зонды АК

Теоретически, чем меньше база, тем более тонкие пласты можно выделить, а также, если S<h, то скорость продольной проходящей волны ближе к истинной скорости в горных породах.

Практически, уменьшение S снижает точность измерений, возникает трудность в разделении сигналов на первом и втором приемниках.

Для 3-х элементного зонда база выбирается в пределах 0,3-0,5м.

Длину зонда выбирают так, чтобы прямая волна по буровому раствору приходила позже головной волны. С другой стороны необходимо получить достаточно интенсивный сигнал. Эти условия выполняются при L=1,5-2м.

Радиус исследования трехэлементным зондом определяется его базой и частотой импульсов.

Радиус исследования при S=50см и частоте импульсов 25 кГц составляет 25-30см.

Практически радиус исследования изменяется от 18 до 90см.

Приемники и излучатели в зондах АК

В зондах АК в качестве излучателей применяются магнитострикционные излучатели, в качестве приемников – пъезоэлектрические преобразователи.

Магнитостирикционные излучатели. Эффект магнитострикции – это способность тел из ферромагнитных материалов изменять размеры и форму при воздействии магнитного поля. Представляет собой сердечник из сплава с высоким коэффициентом магнитострикции, на который намотана катушка из медного провода. От генератора пропускается импульс тока. Возникающее магнитное поле приводит к изменению размеров сердечника, вокруг сердечника происходит деформация среды, таким образом образуется упругая волна.

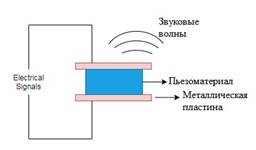

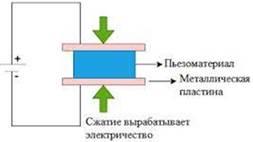

Пьезоэлектрические преобразователи. Пьезоэффект – это процесс возникновения электрических зарядов на гранях кристалла при воздействии механических деформаций (процесс обратимый, может применяться как излучатель).

Пластина или цилиндр (кристалл сегнетовой соли, керамика титаната бария), помещается между двумя электродами. Упругие колебания достигают приемника, происходит деформация. В результате на гранях кристалла возникают электрические заряды. На электродах возникает напряжение, которое усиливается и передается в измерительный блок.

|

|||

|

|||

Рисунок 4.3 – Пьезоэффект: излучатель и приемник упругих колебаний

Эффект пьезоэлектричества обратимый. Всякий раз, когда электрическое поле прикладывается к клеммам кристалла, пьезодатчик испытывает механическое напряжение, что приводит к изменению формы. Это известно как обратный пьезоэлектрический эффект.

Рассмотрим распространение упругих волн на границе раздела сред с разными скоростными характеристиками V1 и V2.

Предположим, что в верхней среде со скоростью V1 распространяется падающая (прямая) продольная (или поперечная) волна, луч которой Р1 падает под углом падения α1 к границе раздела. На границе раздела сред происходит отражение и преломление прямой волны. За счет энергии прямой волны образуются вторичные волны, которыми являются отраженная волна в среде V1 (луч Р2) и проходящая (преломленная) волна в среде V2 (луч Р3). Отраженная волна Р2 на границе раздела отражается в среде V1 под углом α2, который равняется углу падения α1, а проходящая волна Р3 в среде V2 преломляется под углом β.

Отраженная волна возникает в том случае, когда волновое сопротивление (произведение плотности на скорость) в одной среде больше, чем в другой.

Между скоростями распространения прямой и проходящей волны сохраняется закон преломления (закон Снелиуса):

sin α1/V1 = sin β/V2 .

При V2>V1 и некотором критическом угле α1=i проходящая волна Р3 распространяется вдоль границы раздела сред (β=90о), что соответствует полному внутреннему отражению, для которого сохраняется условие

sin i=V1/V2 .

Например, максимальная скорость распространения упругих колебаний в горных породах V2=7300 м/с, в промывочной жидкости V1=1500–1700 м/с, а потому в этом случае критический угол падения i =11°50'.

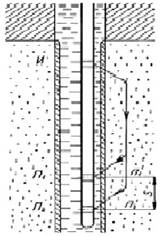

Рассмотрим распространение упругих волн в скважине. Имеется источник упругих колебаний И, расположенный на оси скважины против мощного пласта.

В момент времени t=0 от излучателя начинает распространяться падающая продольная волна Р1.

В момент времени t1 волна достигает стенки скважины и возникают вторичные волны – отраженная Р11, проходящая продольная Р12 (со скоростью VP2) и проходящая поперечная Р1S2 (со скоростью VS2).

Фронты волн: 1 –прямая Р1, 2 – проходящая продольная Р12, 3 –головная продольная Р121, 4 –отраженная Р11

Рисунок 4.4 - распространение упругих волн в скважине

В момент времени t2 в точке А падающая волна образует со стенкой скважины критический угол I и фронт проходящей волны начинает скользить по стенке скважины, образуя новую волну – головную Р121.

Головная волна обгоняет падающую и отраженную (т.к. VP2 больше VS2).

Первой приходит к приемнику головная волна, затем проходящая поперечная и затем падающая волна (VP1 меньше VS2).

Отраженные волны имеют небольшую энергию и приемником не регистрируются.

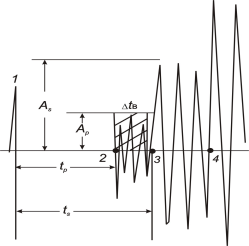

Форма акустического сигнала двухэлементного зонда показана на рисунке 4.5. Каждой из волн отвечает 3-4 первых вступления колебаний с видимым периодом каждого около 40 мкс. Амплитуда колебаний головной продольной волны Ар сравнительно небольшая, амплитуда колебаний головной поперечной волны Аs в 3-5 раз больше от продольной, а амплитуда колебаний прямой волны наибольшая.

Прямая волна Р1 часто накладывается на конец импульса поперечной головной волны Рs, поэтому задний фронт поперечной волны на волновой картинке не наблюдается.

1 – импульс запуска (синхро-импульс); 2, 3, 4 – первые вступления продольной, поперечной, прямой волн; Ар, Аs – амплитуды продольной и поперечной волн и времена их пробега tp, ts; Dtв – время регистрации волны Ар (“окно” – 120 мкс)

Рисунок 4.5 - Форма акустического сигнала двухэлементного зонда

Принцип работы аппаратуры АК

Аппаратура ультразвукового АК работает на принципе измерения времени прохождения, амплитуды и затухания ультразвуковых волн, генерируемых в скважине, в горных породах.

Принцип работы аппаратуры АК:

§ источник (магнитострикционный излучатель, пьезоэлемент) генерирует короткий импульс ультразвука, который распространяется в породе;

§ ультразвуковая волна распространяется от источника к приемнику, при этом её скорость, амплитуда и время прохождения изменяются в зависимости от свойств горных пород;

§ приемники (пьезоэлектрические преобразователи) регистрируют приходящие ультразвуковые волны, фиксируя время их прихода, амплитуду и затухание;

§ полученные данные обрабатываются для получения информации о скорости распространения волн, интервальном времени (времени прохождения на единицу длины), амплитуде и затухании.

Упругие колебания измеряют с помощью двух пьезоэлектрических приемников, расположенных по одной линии на расстояниях 0,5–2 м друг от друга и от излучателя (в случае 3-х элементного зонда с двумя приемниками).

Между излучателем и ближайшим приемником устанавливается звукоизолятор, например, из резины, препятствующий передаче упругих колебаний по зонду.

Все перечисленные приборы вместе с электронным усилителем принятых колебаний размещаются в скважинном снаряде. Остальная аппаратура располагается в каротажной станции. Радиус исследования пород от оси скважины не превышает 0,5–1 м.

Аппаратура СПАК-4

Позволяет регистрировать:

§ время распространения упругих колебаний между приемником и ближним или дальним излучателем t1 и t2;

§ интервальное время Δt;

§ амплитуды упругих колебаний от ближнего и дальнего излучателя А1 и А2;

§ логарифм отношения амплитуд lg А1/А2;

§ амплитуду колебаний по промывочной жидкости Ар.

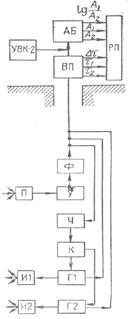

Аппаратура СПАК-4 имеет трехэлементный зонд И2 0,5 И1 1,5 П.

Излучатели - магнитострикционные преобразователи, питаются от генераторов токовых импульсов Г1 и Г2.

Излучатели возбуждают упругие колебания, которые распространяются по ПЖ и породе, воздействуют на керамический приемник П и преобразуются в электрический сигнал.

Сигнал усиливается через усилитель У, попадает на фильтр Ф и по кабелю передается на временной пульт ВП (t1, t2,Δt) и амплитудный блок (А1, А2, lg А1/А2, Ар).

Коммутатор К делит прямоугольный импульс на два, вырабатываемых с частотой повторения 25 Гц в устройстве Ч.

Параметры регистрируются в аналоговой форме фоторегистратором регистрирующего прибора РП. Для визуального контроля имеется выход на осциллограф.

Питание аппаратуры осуществляется от промышленной сети через унифицированный выпрямитель УВК-2.

Рисунок 4.6 - Блок-схема аппаратуры СПАК-4

Аппаратура СПАК-6

Предназначена для измерения и регистрации кинематических и динамических характеристик упругих волн в нефтяных и газовых скважинах.

Формула зонда: И2 0,4 И1 1,2 П.

Частота излучаемых колебаний - 25 кГц.

Диапазон измерений интервального времени DТ от 140 до 600мкс/м. Диапазон измерений декремента затухания a не менее 30 дБ/м.

Рисунок 4.7 - Аппаратура СПАК-6

Передача информационного сигнала на наземный измерительный пульт осуществляется по первой и второй жилам кабеля. Передача напряжения для питания СП осуществляется по средней точке цепи, образованной первой и второй жилами кабеля, согласующим трансформатором скважинного прибора и броней кабеля. По третьей жиле и броне кабеля осуществляется передача в СП пусковых импульсов и постоянного напряжения для управления переключателем усиления, а также передача синхроимпульсов на скважинный прибор.

АК по скорости

Наиболее простой способ акустических исследований – каротаж скорости, когда автоматически регистрируется кривая изменения времени пробега прямой или головной волны между двумя приемниками. Поскольку расстояние между приемниками постоянно, то кривая времени является фактически обратным графиком изменения скорости. При каротаже по затуханию измеряется амплитуда упругой волны и ослабление сигнала между двумя приемниками.

В АК по скорости измеряется не скорость распространения упругих колебаний, а величина ей обратная - интервальное время Dt – это время пробега вролны на единицу длины, для этого регистрируются времена прихода волны к первому t1 и второму t2 приемникам

Dt = t2-t1 /DS [мкс/м]

Скорость упругих волн определяется:

V=S/t2-t1 = S/Dt.

Упругая волна переносит с собой энергию. С увеличением пути распространения энергия упругой волны уменьшается вследствие поглощения ее в горных породах и рассеяния на неоднородностях. Поглощение энергии обусловлено эффектами внутреннего трения, теплопроводности и молекулярного поглощения среды и приводит к невозвратному преобразованию энергии волны в другие виды энергии. При рассеянии энергия переходит в волны других типов, которые возникают под воздействием падающей волны. В связи с этими причинами уменьшается и амплитуда колебаний, т.е. увеличивается их затухание.

Поэтому регистрируют не энергию волн, а их амплитуды.

АК по затуханию

В АК по затуханию регистрируются амплитуда волн А и затухание a. Для определения a каждым приемником регистрируется максимальная амплитуда в импульсе:

a =1/S 20 lg A1/A2 [дБ/м].

Коэффициент α выражают в децибелах дБ на 1 м или 1/м, что соответствует уменьшению сигнала в децибелах на расстоянии 1 м. 1дБ/м=8,68м-1. Амплитуда колебаний прямой сферической волны уменьшается обратно пропорционально расстоянию от точки наблюдений до места ее возбуждения.

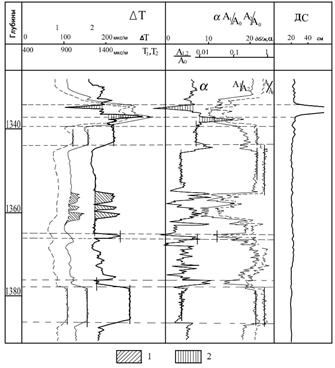

Литологическое расчленение разрезов скважин по АК

Осуществляется согласно скоростям (интервальным временам) распространения и затуханию упругих волн в горных породах.

Уплотненные песчаники, известняки, ангидриты, каменная соль характеризуются минимальными значениями ΔТ и α; глины, аргиллиты, глинистые сланцы – максимальными; песчаники и алевролиты повышенной пористости – промежуточными значениями.

Трещиноватым, кавернозным и трещиновато-кавернозным коллекторам, залегающим среди гранулярных неглинистых пород, соответствуют повышенные значения ΔТ и α. Присутствие углеводородных газов в горной породе или промывочной жидкости приводит к значительному возрастанию показаний кривых ΔТ и α.

В газонасыщенных пластах затухание колебаний настолько значительное, что приемник срабатывает не от первого вступления головной преломленной волны, а от второго или даже третьего (это называется просчетом циклов).

На таких интервалах кривые ΔТ и Т2 подобны по форме, а кривая α почти повторяет в перевернутом виде кривую А2. При применении трехэлементного зонда при неизменном dс двойной пробег волны по ПЖ не влияет на показания временных и амплитудных кривых.

При наличии каверн показания кривых Т1 и Т2 резко увеличиваются (за счет малой скорости волны в ПЖ), а кривых А1 и А2 – резко уменьшаются. При этом каверна на кривых ΔТ и α отмечаются характерными аномалиями.

1-просчет циклов; 2-аномалии на границе каверны

Рисунок 4.8 - Литологическое расчленение разреза по АК

Поскольку некоторые породы по значениям ΔТ и α мало различаются между собой, то акустический каротаж комплексируют с другими методами ГИС.

Все аномальные кривые акустического каротажа в пластах, залегающих среди вмещающих пород с одинаковыми акустическими свойствами, симметричны.

Контактам пласта на всех кривых АК соответствуют точки на половине амплитуды аномалий со стороны подошвы и кровли пласта относительно вмещающих пород при условии, что мощность пласта h больше базы S и длины зонда L, т.е. h>S(L).

При h<S(L) форма кривых акустического каротажа иногда бывает настолько сложной, что по ним нельзя однозначно установить границы пластов.

Если h>S(L), то величина измеренного параметра в пласте соответствует его истинному значению (ΔТ, α и прочие), а при h<S(L) составляет лишь определенную долю h/S (или h/L) от истинных значений.

Область применения акустического каротажа

Акустический каротаж преимущественно применяют в нефтяных и газовых скважинах с целью литологического расчленения разреза, выделения пластов-коллекторов и определения их пористости, а также для оценки качества цементирования обсадных колонн.

При определении коэффициента пористости Кп пользуются уравнением средней скорости пробега V упругой волны:

1/V=Кп/Vж+(1–Кп)/Vск ,

где Vск, Vж – скорости упругой волны в скелете породы и в жидкости, насыщающей породу.

Если от скоростей перейти к интервальному времени, то будем иметь:

ΔТ=КпΔТж+(1–Кп) ΔТск .

Определение коэффициента пористости

Значение ΔТ отсчитывают по масштабной шкале кривой.

Эта зависимость представляет собой прямую, отсекающую на оси ординат величину ΔТск для породы с Кп=0.

При предварительной оценке Кп величину ΔТск можно принять: для неуплотненных песчаников 182 мкс/м, уплотненных песчаников – 170 мкс/м, известняков – 156 мкс/м, доломитов – 141 мкс/м.

Поскольку радиус исследования в АК небольшой и ограничивается в основном зоной проникновения, то за ΔТж можно принять его значение в воде (фильтрат ПЖ, пластовая вода) при известных значениях ее минерализации и температуры, пользуясь соответствующими зависимостями.

Рисунок 4.9 - Зависимость ΔТ = ƒ(Кп) для доломита (1), уплотненного (2) и пористого (3) известняка, песчаника (4) при ΔТр=600 мкс/м

Например, скорости пробега упругих волн в воде различной минерализации при температуре 40оС такие:

Минерализация, г/л 0-10 35 100 200

Скорость, м/с 1540 1570 1630 1720.

Для определения Кп глинистых коллекторов пользуются формулой:

ΔТ=(1–Кп–Сгл)ΔТск+СглΔТгл+КпΔТж,

где ΔТгл – интервальное время пробега в глинистом материале, Сгл – объемное содержание глин в породе, определенное по данным гамма-каротажа или ПС; за ΔТгл можно принять интервальное время пробега в глинах, залега-ющих в кровле и подошве исследуемого пласта. Для пластов с рассеянной глинистостью можно взять ΔТгл=500 мкс/м.

В найденное значение Кп вводят поправки на остаточное содержание нефти и газа. Для газонасыщенных пластов полученное значение Кп умножат на 0,7, а для нефтенасыщенных – на 0,8-0,9.

Определение качества цементирования

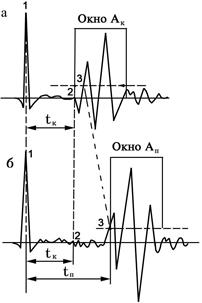

Акустический каротаж также применяется для оценки качества цементирования затрубного пространства нефтяных и газовых скважин в варианте акустической цементометрии (АКЦ). При этом используют двохэлементный акустический зонд, который получают из трехэлементного акустического зонда, выключив ближний приемник в зонде с двумя приемниками или ближний излучатель в зонде с двумя излучателями.

В основу метода положено отличие затухания в незацементированной (свободной) и зацементированной колонне. При отсутствии цемента за колонной или при его плохом сцеплении с породой и колонной упругие колебания имеют максимальную амплитуду Ак по колонне и соответствуют времени пробега tк в стали (V = 5400 м/с)

При хорошем сцеплении цемента с колонной и породой основная часть энергии колебаний колонны тратится на возбуждение колебаний в цементе и породе. При этом амплитуда Ак в значительной мере уменьшается, но возрастает амплитуда Ап колебаний по цементу и породе. Создается впечатление, что колонна как бы отсутствует, и время пробега tп соответствует цементу и породе. Колебания по породе регистрируются аппаратурой, начиная с некоторого уровня, который соответствует половине амплитуды второй фазы волны по свободной колонне (точка 3). Время, отсчитанное от момента запуска излучателя (синхроимпульс 1) до указанного уровня, соответствует времени пробега tп.

1 – импульс запуска излучателя; 2 – первое вступление волны по колонне; 3 – первое вступление по породе

Рисунок 4.10 - Волновая картинка в обсаженной скважине: а – колонна свободная, б – колонна зацементированная

Амплитуды Ак и Ап регистрируются в пределах определенного промежутка времени (ширина „окна” – 120 мкс).

При интерпретации материалов акустической цементометрии за основу берется кривая Ак. Хорошему сцеплению цемента с колонной и породой соответствует амплитуда Ак=(0,1-0,2) А (где А – амплитуда колебаний по свободной колонне) и максимальное время tп, а плохому – большая амплитуда Ак=(0,8-0,9) А и минимальное время tп (близкое к tк или равняется tк), при частичном сцеплении Ак=(0,2-0,8) А.