Лекция 3. Ядерно-магнитный каротаж

3.1 Ядерно-магнитный каротаж в поле Земли

Из истории создания ядерно-магнитного метода

Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) является относительно молодым физическим методом. Явление ЯМР независимо открыли американские физики Ф.Блох и Э.М.Парселл в 1946 г. (Нобелевская премия по физике 1952 г.).

В нефтепромысловой геологии – уже в начале 60-х годов был разработан метод ядерно-магнитного каротажа (ЯМК) в поле Земли. Благодаря усилиям организаций Москвы (ВНИИЯГГ), Азербайджана (Азинефтехим, ЮжВНИИгеофизика), Татарии (Татнефтегеофизика), Западной Сибири (ЗапСибНИИгеофизика) была создана технология ЯМК в поле Земли. В рамках обязательного комплекса ГИС ЯМК применялся в "Татнефтегеофизике". Результаты по нескольким тысячам скважин подтвердили эффективность ЯМК при решении ряда геологических задач на основе анализа величины индекса свободного флюида (ИСФ), который в ряде случаев прямо коррелирует с эффективной пористостью.

В 90-е годы разработан ЯМК в сильном поле (в поле постоянных магнитов), аппаратурно реализованный компаниями Numar (в составе компании Hulliburton, MRIL – Magnetic Resonance Imaging Logging) и Schlumberger (CMR – Combine Magnetic Resonance).

Основная особенность метода - размещение в скважинном приборе постоянных магнитов, создающих в зоне исследования магнитное поле, значительно превышающее напряженность магнитного поля Земли (практически влиянием направления и величины магнитного поля Земли можно пренебречь).

Так, для прибора ЯМТК НПЦ «Тверьгеофизика» в зоне исследования напряженность магнитного поля в 350 раз больше магнитного поля Земли.

Общие сведения

Ядерно-магнитный каротаж основан на измерении ядерной намагниченности горных пород в разрезе скважины. Благодаря наличию механического и магнитного моментов, ядра атомов многих элементов подобно намагниченному волчку ориентированы и вращаются (прецессируют) вокруг направления магнитного поля Земли.

Принцип ЯМК заключается в следующем:

- на породы воздействуют постоянным магнитным полем, под его влиянием магнитные моменты ядер элементов пород меняют свою ориентацию;

- после снятия поляризующего поля ядерные магнитные моменты, возвращаясь к исходной ориентации, свободно прецессируют, создавая своё, затухающее во времени электромагнитное поле, напряженность которого измеряется. Индуцированная полем в катушке зонда ЭДС является сигналом свободной прецессии (ССП).

- амплитуда сигнала зависит только от количества ядер водорода, находящихся в составе подвижной жидкости, заключенной в порах породы;

- сигнал свободной прецессии от ядер других элементов,

входящих в состав твердой фазы породы и вязкого вещества ее пор, а также от

ядер водорода кристаллизационной и связанной воды скважинной аппаратурой не

регистрируется;

- для характеристики амплитуды сигнала свободной прецессии в ЯМК используется

индекс свободного флюида (ИСФ) - отношение начальных амплитуд сигналов,

наблюдаемых при ЯМК и в дистиллированной воде.

Задачи, решаемые ЯМК в поле Земли

ЯМК в поле Земли применяется:

§ для выделения коллекторов;

§ по времени τ1 можно определить тип флюида и гидрофильность пород:

- для водонасыщенных гидрофильных пород τ1=50-300мс,

- для нефте- и газонасыщенных пород τ1 возрастает до 600мс;

- для гидрофобных нефтеносных пород, не содержащих свободной воды, τ1 > 600 мс.

§ для определения коэффициента эффективной пористости.

Метод не применим:

- в обсаженной стальными обсадными колоннами скважине;

- при наличии в породах даже незначительных примесей магнитных минералов, т.к. наведенная ЭДС исчезает;

- для исключения влияния промывочной жидкости добавляется магнетит (15кг на 100 м3 раствора).

ЯМК в земном магнитном поле основан на измерении параметров свободной ядерной прецессии, возникающей после выключения поляризующего поля.

Измеряемые величины - несколько (как правило, три) значений U1, U2, U3 огибающей сигнала СП, которые регистрируют через фиксированные промежутки времени после выключения поля, а также время Т1 продольной релаксации. Определяемыми параметрами являются индекс свободного флюида (ИСФ), в процентах, и время Т1, в секундах.

ЯМК применяют в необсаженных скважинах для выделения коллекторов, приблизительной оценки их эффективной пористости, определения характера (нефть, вода) насыщенности коллекторов.

Условия применения: вертикальные и слабонаклонные скважины, заполненные глинистой ПЖ плотностью не менее 1,2г/см3, вязкостью более 25 с, водоотдачей не более 9 см3/30 мин без добавок углеводородов; содержание магнитных примесей в породах должно быть менее 50 мг/см3, в промывочной жидкости - не более 1 мг/см3.

Физические основы ядерно-магнитного каротажа

ЯМК относится к методам искусственного электромагнитного поля, которое образуется при взаимодействии магнитного момента и спина ядер химических элементов с внешним магнитным полем.

Ядра химических элементов обладают собственным моментом количества движения (спином) S и магнитным моментом μ, оси которых совпадают, а также гиромагнитным отношением γ (отношение μ к S).

В постоянном магнитном поле – поле Земли - ядра стремятся ориентироваться своими магнитными моментами вдоль поля.

В тоже время вследствие наличия механического момента ядро будет прецессировать вокруг направления этого поля с частотой ω0 (ларморовой частотой), пропорциональной напряженности поля Н0 :

ω0 = γ Н0

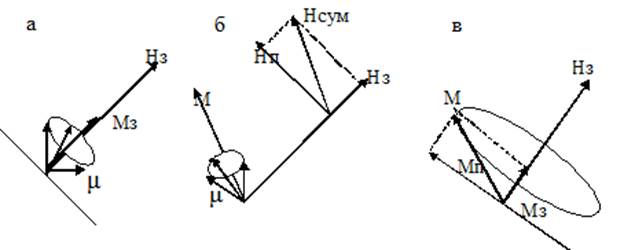

При помещении таких ядер во внешнее магнитное поле (поле поляризации) напряженностью Нп, перпендикулярное полю Земли Нз, они будут ориентироваться по направлению суммарного поля Нсум, создавая вектор ядерной намагниченности М.

При этом происходит аномальное поглощение энергии поля теми ядрами, для которых ларморова частота при заданной напряженности постоянного магнитного поля совпадает с частотой переменного поля. Это явление называют ядерным магнитным резонансом.

а – до поляризации, б – во время поляризации,

в – в начале свободной прецессии

Рисунок 3.1 - Поведение вектора ядерной намагниченности М

При выключении поля поляризации под действием магнитного поля Земли ядра элементов возвращаются в исходное положение, прецессируя вокруг направления внешнего магнитного поля с характеристической ларморовой частотой около 2 кГц. Эта частота обусловлена напряженностью магнитного поля Земли (Нз»40А/м) и гиромагнитными свойствами ядер.

При своей прецессии ядра под действием вращающейся составляющей ядерной намагниченности М создают переменные электромагнитные поля, затухающие во времени.

В приемной катушке возникает электрический сигнал – сигнал свободной прецессии (ССП) – затухающий по экспоненте с постоянной времени τ2 :

Е = Е0 sin ωτe-τ1/τ2

Τ – время, прошедшее после выключения поля.

По полученному сигналу свободной прецессии можно определить:

- Е0 - начальную амплитуду ЭДС,

- τ1 – время продольной релаксации, характеризующее скорость нарастания ядерной намагниченности по направлению приложенного поля поляризации,

- τ2 - время поперечной релаксации, характеризующее время затухания свободной прецессии. Под τ2 понимается время, в течении которого начальная амплитуда Е0 уменьшается в 2,7 раза.

Величины Е0, τ1, τ2 связаны с физическими свойствами горных пород. В ЯМК в поле Земли, в основном, изучаются Е0, τ1.

Принцип измерений в ЯМК

Аппаратура ЯМК состоит из

- скважинного прибора

- наземной панели.

Скважинный прибор состоит из двух частей:

- нижняя часть - цилиндрический кожух из полихлорвиниловой трубы, заполненный маслом. Здесь размещены два датчика – основной и вспомогательный;

- в верхней части - в дюралевом кожухе электронная схема.

Основной датчик создает магнитное поле поляризации и регистрирует ССП. Это соленоид с сердечником прямоугольного сечения, длинная сторона параллельна оси прибора. Сила тока поляризации составляет 3 А.

Вспомогательный датчик имеет тороидальную форму и служит для контроля работы аппаратуры.

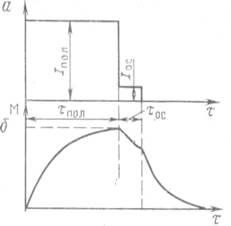

После включения тока вектор М устанавливается постепенно в течении времени τпол и приближается к значению насыщения (рис. б).

По истечении τпол ток поляризации ступенчато снижается до нуля с целью исключения влияния переходных процессов (рис. а). После прекращения переходных процессов остаточный ток Iос выключают с помощью коммутатора и в это время катушка подключается на вход усилителя – основной датчик является приемником. За время действия остаточного тока τос величина вектора М лишь незначительно уменьшается. Далее ССП поступает в наземную панель, где он усиливается, выпрямляется и регистрируется.

а – график во времени тока поляризации, б – изменение М, в – изменение во времени ЭДС ССП, г – ССП после усиления и детектирования

Рисунок 3.2 - Схема процессов ЯММ

Вследствие резонансного усиления форма огибающей ССП искажается в левой части (рис. г) и смещается вправо на время Т.

В связи с этим для определения начальной амплитуды ССП U0 нужно получить хотя бы два значения огибающей ЭДС – U1 и U2 или U1 и U3, которые соответствуют временам Т1, Т2, Т3, отсчитанным от момента времени, сдвинутого на величину Т от начала прецессии (рис. г).

По значениям U1 и U2 или U1 и U3 счетно-решающее устройство в наземной панели вычисляет начальную амплитуду U0.

В приемной катушке возникает электрический сигнал – сигнал свободной прецессии (ССП) – затухающий по экспоненте с постоянной времени τ2 :

Е = Е0 sin ωτe-τ1/τ2

Τ – время, прошедшее после выключения поля.

По полученному сигналу свободной прецессии можно определить:

- Е0 - начальную амплитуду ЭДС,

- τ1 – время продольной релаксации, характеризующее скорость нарастания ядерной намагниченности по направлению приложенного поля поляризации,

- τ2 - время поперечной релаксации, характеризующее время затухания свободной прецессии. Под τ2 понимается время, в течении которого начальная амплитуда Е0 уменьшается в 2,7 раза.

Величины Е0, τ1, τ2 связаны с физическими свойствами горных пород. В ЯМК в поле Земли, в основном, изучаются Е0, τ1.

Масштабы кривых U1, U2, U3 и U0 устанавливаются в значениях кажущегося индекса свободного флюида (ИСФк). Под ИСФ понимают отношение объема пор, занятого свободным флюидом к общему объему пор.

При записи кривых должен быть обеспечен оптимальный режим измерений:

- необходимые времена поляризации (3-5) τ1;

- времена измерения и интегрирования;

- скорость перемещения СП по скважине.

1 – песчаник, 2 – алевролит глинистый, 3 - глины

Рисунок 3.3 - Кривые ЯМК

2.2 Ядерно-магнитный томографический каротаж

Метод основан на явлении ЯМР, основанное на измерении сигнала свободной прецессии – реакции ядер водорода порового флюида на действие магнитных полей.

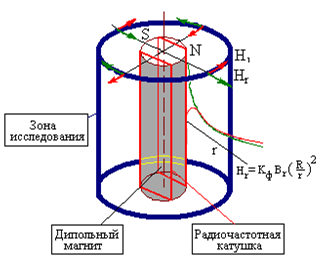

Зона исследования отличается от других методов каротажа, представляет собой цилиндрическую поверхность толщиной 0,5-1мм, удаленную от стенки скважины на 5-8 мм.

В разных по глубине точках затухание намагниченности регистрируется в виде релаксационной кривой. Начальная амплитуда релаксационной кривой, отражающая число резонирующих ядер, пропорциональна объемному водородосодержанию. При этом к моменту начала измерения релаксация ядер водорода, входящих в состав твердой фазы, уже завершается и они не вносят вклад в сигнал. Поэтому метод характеризует водородосодержание только флюида (фильтрата, воды, нефти, газа) в пустотном пространстве породы, которое по данным калибровки пересчитывается в Кп по ЯМК. Поэтому измеряемая величина полной пористости в общем случае не зависит от литологии пород.

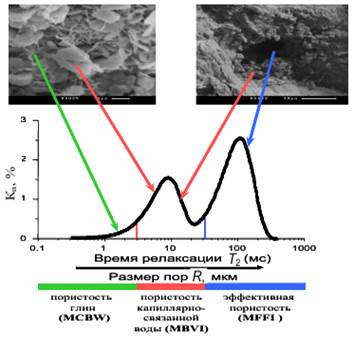

Следующей отличительной чертой ЯМТК является чувствительность к структуре порового пространства. Спектр ЯМР качественно характеризует распределение пористости по размерам пор.

Стрелками показано условное положение пор разных размеров в спектре.

Компоненты Кобщ оцениваются путем интегрирования спектра в заданных интервалах времени, соответствующих различным механизмам удержания воды в порах разных размеров.

Пористость капиллярно-связанной воды и пористость глин вместе составляют емкость, заполненную остаточной водой.

Рисунок 3.4 – Спектр ЯМК, характеризующий распределение пористости по размерам пор

Зонд прибора ЯМТК с помощью постоянного магнита создает магнитное поле Hr. Это поле, воздействуя на ядра водорода, вызывает намагниченность пластовых флюидов.

Для возникновения эффекта ЯМР формируется импульсное радиочастотное поле Н1, направленное в каждой точке пространства перпендикулярно постоянному полю Hr. Частота радиочастотного поля равна частоте прецессии ядер водорода в поле магнита в заданной зоне исследования.

Так как равенство этих двух частот соблюдается только в узком цилиндрическом слое, коаксиальном оси зонда, то и сигнал ЯМР формируется только в этом слое.

Рисунок 3.5 - Принцип измерений в ЯМТК

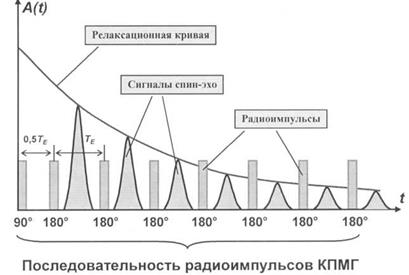

Для измерения релаксационной кривой Т2 используется последовательность радиоимпульсов Карра-Парселла-Мейбум-Гилла. После каждого 180° импульса возникает сигнал спин-эхо. Релаксационная кривая является огибающей амплитуд сигналов спин-эхо.

Импульсная последовательность характеризуется тремя параметрами:

- временем намагничивания Tw (0.75 - 8 с),

- временем раздвижки между импульсами Te (0.8 - 4.8 мс),

- числом импульсов N (400 - 1000).

В аппаратуре ЯМТК реализовано более 10 режимов измерений с различной комбинацией величин.

Рисунок 3.6

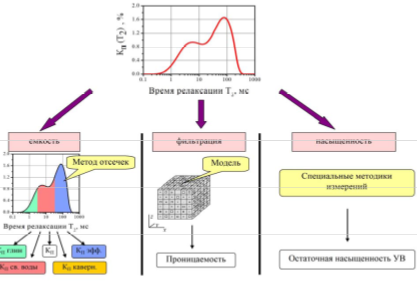

Принципы интерпретации данных ЯМТК

Исходной информацией для обработки является зарегистрированная релаксационная кривая - зависимость сигнала ЯМР от времени измерения.

Из нее с использованием специальных математических процедур рассчитывается спектр ЯМТК - распределение пористости Кп по Т2. Так как Т2 пропорционально размеру пор, то спектр качественно характеризует и распределение пористости по размерам пор (рис 3.7).

Дальнейшая обработка производится на основе полученных спектров ЯМТК. Распределение пористости по «бинам» отражает пористость, приходящуюся на определенные интервалы времени Т2 (в мс), называемых «бинами». Биновое представление позволяет увидеть соотношение пористости, приходящейся на поры различного размера. Чем больше номер бина, тем больших размеров поры формируют его емкость.

Рисунок 3.7 - Схема обработки данных ЯМТК

Характеристики емкости (Кп эф, Кп св. воды, Кп каверновая, Кпглин) оцениваются путем интегрирования спектра в заданных интервалах времен релаксации, соответствующих группам пор определенных размеров. Капиллярно-связанная пористость и пористость глин вместе составляют емкость, заполненную остаточной водой.

Для оценки абсолютной проницаемости могут использоваться несколько подходов. В одном из них Кпр рассчитывается непосредственно из спектров ЯМТК по специальной методике с использованием сеточной капиллярной модели пористой среды.

Для изучения эффектов остаточной насыщенности применяются специальные методики измерений и приемы обработки.

Характеристики емкости (Кп эф, Кп св. воды, Кп каверновая, Кпглин) оцениваются путем интегрирования спектра в заданных интервалах времен релаксации, соответствующих группам пор определенных размеров. Капиллярно-связанная пористость и пористость глин вместе составляют емкость, заполненную остаточной водой.

Для оценки абсолютной проницаемости могут использоваться несколько подходов. В одном из них Кпр рассчитывается непосредственно из спектров ЯМТК по специальной методике с использованием сеточной капиллярной модели пористой среды.

Для изучения эффектов остаточной насыщенности применяются специальные методики измерений и приемы обработки.

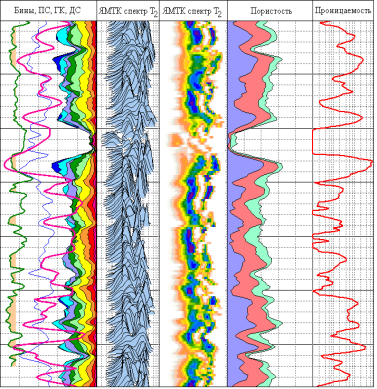

Пример записи диаграмм ЯМТК приведен на рис. 3.8

Структуру порового пространства характеризует спектр ЯМТК, отражающий распределение пористости (ось ординат) по времени поперечной релаксации Т2 (ось абсцисс) для каждой точки глубины. На планшете спектры приведены в трех формах представления, облегчающих визуальный анализ:

- стандартной («волновая картина», поле 2);

- в виде цветовой диаграммы («амплитудная картина», поле 3);

- в виде распределения пористости по бинам (поле 1).

Информация спектров позволяет судить об особенностях структуры порового пространства (диапазон изменения размеров пор и др.). Так, биновое представление (поле 1) позволяет увидеть соотношение пористости, приходящейся на поры различного размера:

- синий цвет характеризует крупные поры,

- красный – мелкие.

Рисунок 3.8 - Пример записи диаграмм ЯМТК

В настоящее время метод ЯМР имеет большое число модификаций, различающихся напряженностью постоянного магнитного поля, в котором наблюдается резонанс, характером воздействия переменными магнитными полями на изучаемый объект и, наконец, измеряемыми параметрами. Наиболее перспективными для изучения горных пород являются импульсные модификации ЯМР, позволяющие в значительной мере устранить влияние магнитных и электрических свойств породы на измеряемые параметры, а также обеспечить высокую точность измеряемых релаксационных времен.

С помощью метода ЯМР в сильном поле можно оперативно получать наибольшую информацию при исследовании образцов керна и шлама: определять содержание флюида в породе, характера насыщения (водную и нефтяную фазы), оценивать свойства нефти и воды, определять такие параметры, как пористость (открытую, закрытую, эффективную), содержание связанной воды и остаточной нефти, проницаемость и вязкость нефти.

Прибор ЯМТК используется для изучения свойств горных пород и флюидов в скважинах методом ядерного магнитного резонанса. Он позволяет определять пористость, проницаемость, тип и содержание флюидов в пласте.

ЯМТК использует явление ЯМР, при котором ядра атомов в магнитном поле реагируют на радиочастотные импульсы, испуская сигналы, которые зависят от свойств окружающей среды (например, времени релаксации).

С помощью специальных алгоритмов обработки данных, ЯМТК создает двух- или трехмерные изображения распределения изучаемых свойств в скважине.

Прибор измеряет такие параметры, как время спин-решеточной релаксации (T1), время поперечной релаксации (T2), коэффициент диффузии, а также параметры магнитного и радиочастотного полей.

ЯМТК широко используется в нефтегазовой отрасли для оценки коллекторских свойств пластов, определения запасов углеводородов и мониторинга разработки месторождений.

Прибор ядерно-магнитного томографического каротажа ЯМТК

предназначен для определения структуры порового пространства, фильтрационно – емкостных свойств, состава и свойств флюидов на основе измерения и обработки кривой релаксации (Т2) флюидов, заполняющих поровое пространство.

Применяется:

§ в открытых стволах вертикальных и слабонаклонных (до 27°) скважин при выполнении спускоподъемных операций на кабеле;

§ в закрытых стволах скважин специальной конструкции со стеклопластиковыми хвостовиками.

Промывочная жидкость – непроводящая и проводящая (с УЭС более 0,04 Ом·м) без добавок утяжелителей на основе магнитных минералов (гематит и др.).

Тип используемого кабеля – трехжильный.

Тип используемых источников зонда - постоянный магнит с рабочим диапазоном температур от минус 50 до плюс 150°С.

Формула зонда - дипольный градиентный зонд.

Решаемые задачи:

§ изучение структуры порового пространства осадочных, магматических, метаморфических пород и на этой основе определение фильтрационно-емкостных свойств пород, в том числе:

§ коэффициент общей пористости, независимый от литологии пород;

§ коэффициент эффективной пористости (в карбонатах дополнительно – с выделением доли каверновой пористости);

§ коэффициент остаточной водонасыщенности с выделением долей капиллярно-связанной воды и воды глин;

§ коэффициент проницаемости.

§ выделение наличия, состава и свойств остаточных углеводородов.

Рисунок 3.9 - Прибор ЯМТК

Недостатки ядерно-магнитного томографического каротажа:

§ полярные высокомолекулярные углеводороды дают быстрозатухающие эдс;

§ относительно небольшой радиус исследования;

§ небольшая глубина исследования;

§ большое влияние различных факторов;

§ необходимость открытой скважины и отсутствия ферромагнитиков.