Лекция 2. Метод потенциалов ПС. Индукционный метод

2.1 Физические основы метода потенциалов самопроизвольной поляризации

Процессы, обуславливающие образование потенциалов ПС

Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС) основан на изучении естественного стационарного электрического поля в скважинах. Образование электрического поля связано с физико-химическими процессами, протекающими на поверхности скважина-порода и между пластами различной литологии:

§ диффузией солей из пластовых вод в буровой раствор и, наоборот, из бурового раствора в пласт;

§ диффузией солей из бурового раствора в пласт и адсорбцией ионов частицами горных пород;

§ фильтрацией вод из бурового раствора в породы и, наоборот, пластовых вод в скважину;

§ окислительно-восстановительными реакциями, происходящими в породах на контакте их с буровым раствором и металлами.

На поверхностях раздела образуются двойные электрические слои.

Результатами перечисленных процессов являются возникновение диффузионно-адсорбционных, окислительно-восстановительных и фильтрационных потенциалов.

В каждой скважине наблюдается либо сумма этих процессов, либо отдельные процессы, то есть естественное электрическое поле. Величина и знак электрического поля зависят от электрохимической активности А – это способность горных пород в естественном залегании создавать электрическое поле.

Величина А зависит от минерального состава, структуры, текстуры горных пород, от коэффициента пористости, глинистости, нефтенасыщенности, водонасыщенности и др. коллекторских свойств.

Каротаж потенциалов ПС предусматривает измерение потенциала или градиента потенциала естественного электрического поля, вызванного самопроизвольной поляризацией горных пород, относительно потенциала на дневной поверхности. Единица измерения — милливольт (мВ).

Измерительный зонд состоит из электрода М, расположенного на изолированном основании (например, среди электродов БКЗ), и удалённого неподвижного электрода (заземления) N, опущенного в ёмкость с промывочной жидкостью на дневной поверхности. Точка записи ПС совпадает с положением электрода М.

Регистрацию потенциалов ПС выполняют одновременно с любыми другими измерениями без ограничений.

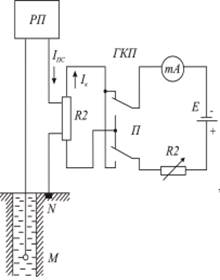

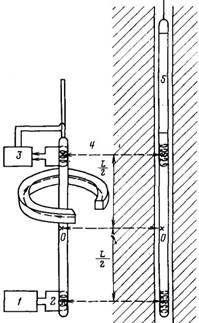

Принципиальная схема измерения ПС в скважине состоит из двух электродов, подсоединенных через геофизический кабель к регистрирующему прибору.

Один из электродов М перемещается по скважине, а второй N располагается вблизи устья скважины. Между электродами МN измеряется разность потенциалов ΔUпс=UМ–UN.

Поскольку потенциал электрода N практически стабильный, то ΔUпс пропорциональна потенциалу электрода UM, т.е. потенциалу скважины Uпс. Результат измерения ΔUпс относится к положению электрода М в скважине (точка записи кривой). Поскольку между электродами МN существует разность потенциалов, не связанная с геологическим разрезом (электродная поляризация), то ее компенсируют напряжением противоположного знака от какого-нибудь источника постоянного тока, например, от градуированного компенсатора поляризации (ГКП), который представляет собой набор эталонных резисторов R1 (9х1 и 9х10 Ом), нагруженных на источник постоянного тока Е. Полярность и величину тока компенсации Iк изменяют переключателем П и резистором R2.

Рисунок 2.1 – Схема измерения потенциалов ПС

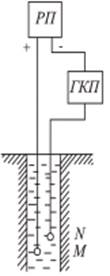

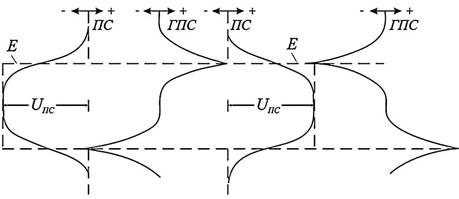

Для более точного определения границ пластов и при значительных блуждающих и теллурических токах регистрируют кривую градиента ПС, которая представляет собой приращение разности потенциалов на единице длины, т.е. ГПС = ΔU MN / MN. В зависимости от знака потенциала Uпс кривые ГПС будут иметь вид, показанный ниже. Чтобы кривая ГПС имела правильную полярность, необходимо подключать нижний электрод М схемы к плюсовому входу РП. Начало записи кривой ГПС смещают с помощью ГКП на центр дорожки для записи.

Рисунок 2.2 – Схема измерения градиента потенциалов ПС

Рисунок 2.3 – Кривые градиента потенциала ПС

Возникновение диффузионного потенциала

Диффузионный потенциал возникает в результате процессов диффузии солей в растворах электролитов. Соли диссоциируют на анионы и катионы. При соприкосновении двух растворов – пластовой воды и фильтрата бурового раствора – происходит перенос ионов из более концентрированного раствора в менее концентрированный. Образуется двойной электрический слой ионов. Со стороны большей концентрации раствор заряжается положительно, со стороны меньшей – отрицательно.

Величина диффузионного потенциала определяется:

Ед = Кд lg св/сф=Кд lg ρф/ ρв,

где св, сф – концентрация пластовой воды и фильтрата бурового раствора,

Кд - коэффициент диффузионного потенциала, зависит от химического состава электролита, скорости движения анионов и катионов, от валентности, температуры. Для NaCl Кд = -11,6 мВ.

Возникновение диффузионно-адсорбционного потенциала

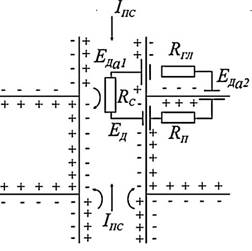

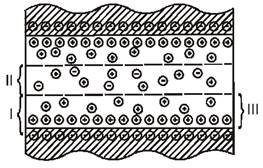

Диффузионно-адсорбционный потенциал возникает на контакте двух растворов различной концентрации, один из которых заполняет поровое пространство тонкодисперсной породы.

Вследствие разности потенциалов твердой и жидкой фаз породы на поверхности твердых частиц адсорбируются анионы. Силами электростатического взаимодействия избыточные катионы располагаются в примыкающем слое.

Образуется двойной электрический слой ионов. Раствор с меньшей концентрацией заряжается положительно, с большей – отрицательно.

Рисунок 2.4 - Возникновение диффузионно-адсорбционного потенциала

Величина диффузионно-адсорбционного потенциала определяется:

Еда = Кда lg св/сф = Кда lg ρф/ ρв = (Кд+ Ада) lg ρф/ ρв,

где Кда – коэффициент диффузионно-адсорбционного потенциала,

Ада – диффузионно-адсорбционная активность горной породы.

Ада определяется активностью твердых частиц к адсорбции ионов и увеличивается с увеличением глинистости.

Для различных горных пород Ада изменяется от -10 до +70 мВ. Наименьшие значения Ада имеют чистые песчаные и карбонатные породы, наибольшие – глинистые породы.

Возникновение фильтрационного потенциала

Фильтрационные потенциалы возникают при течении жидкости из скважины в пласт и наоборот. Так как анионы адсорбируются минеральными частицами, то под действием перепада давления по капилляру перемещаются преимущественно катионы.

Таким образом, со стороны большего давления накапливается отрицательный заряд, со стороны меньшего – положительный.

Величина фильтрационного потенциала определяется

Еф=Аф ρф ΔР

где Аф – фильтрационная активность, определяемая структурой порового пространства и свойствами фильтрующейся жидкости;

ΔР – перепад давлений между скважиной и пластом.

I – двойной электрический слой,

II – диффузная часть,

III – свободный электролит

Рисунок 2.5 – Течение жидкости через капилляр

Возникновение окислительно-восстановительных потенциалов

Окислительно-восстановительные потенциалы возникают в горных породах, содержащих минералы с электронной проводимостью (пирит, магнетит, графит, антрацит, сильнометаморфизованные угли).

На контакте этих минералов с электролитами промывочной жидкости и пластовых вод происходят химические реакции окисления и восстановления вещества. При окислении вещества происходит потеря электронов и оно заражается положительно.

Примером окислительно-восстановительной реакции является взаимодействие пирита с пластовыми водами и растворенным в ней кислородом

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4.

При этом пирит заряжается положительно благодаря адсорбции ионов железа Fe2+, а окисляющие его воды – отрицательно ионами SO42-.

Расчленение разреза по кривой потенциалов ПС

Кривые ПС не имеют нулевой линии. На диаграммах ПС могут быть нанесены условные «нулевые» линии – линия глин или линия песчаников. «Нулевая» линия глин (песчаников) наносится по максимальным значениям UПС против мощных однородных глинистых толщ. Эта условная линия занимает крайнее правое положение, линия песчаников – крайнее левое. От уровня линии глин отсчитывается величина ΔUПС.

Если подстилающие и покрывающие породы имеют близкие значения электрохимической активности, то кривая симметрична относительно середины пласта.

С увеличением глинистости пластов-коллекторов амплитуда аномалии ПС уменьшается, что характеризуется параметром αпс. Аномалия ПС уменьшается с увеличением ρп/ρс и уменьшением h/d (h – мощность пласта, d – диаметр скважины). Исследуемые пласты в этом случае могут и не проявиться на кривой ПС.

В пластах мощностью h>4d контактам пласта на кривой ПС отвечают точки на половине амплитуды каждой ветви аномалии (со стороны подошвы и кровли пласта).

При возрастании удельных сопротивлений ρп и ρвм относительно ρс амплитуда ΔUПС уменьшается. На форму и величину аномалии ПС влияют также диаметр скважины, УЭС и диаметр зоны проникновения. С увеличением этих параметров амплитуда ΔUПС уменьшается.

Если аномалия ПС положительная, то кривая ГПС имеет максимум в подошве пласта и минимум - в кровле, если отрицательная, то максимум будет в кровле, а минимум - в подошве. При h>4d кривая ГПС имеет плавный переход от подошвы к кровле пласта, в пластах малой мощности наблюдается резкий переход от максимума до минимума.

Дифференциация кривой ПС в рудных скважинах зависит от того, в каком виде проявляется рудная залежь - сплошная или вкрапленная. В сплошных залежах руд с электронной проводимостью аномалии ПС имеют четкую форму, а во вкрапленных они слишком сглажены и практически не интерпретируются.

Задачи, решаемые методом потенциалов ПС

Метод ПС применяют в нефтяных, газовых, гидрогеологических скважинах для выделения пластов-коллекторов, для определения минерализации пластовых вод и коэффициента глинистости, от которого зависит коэффициент открытой пористости пластов-коллекторов.

Кривая ПС в скважинах, заполненных соленой промывочной жидкостью, может не записываться, если 0,5<ρс/ρпв<2 (где ρпв – сопротивление пластовой воды).

Песчано-глинистый разрез наиболее благоприятен для изучения методом ПС. Пески, песчаники, алевриты и алевролиты легко отличаются от глин. С увеличением глинистого материала в пласте возрастает КДА, а следовательно уменьшается отклонение кривой.

Изучение высокоомного разреза по кривой ПС затруднительно, что существенно ограничивает применение метода в карбонатном разрезе.

Метаморфические и изверженные породы не отмечаются четкими аномалиями.

Помехи при записи кривой ПС

Кривые ПС искажаются постоянными электрическими потенциалами, не связанными с исследуемым геологическим разрезом скважины. К этим потенциалам-помехам относятся потенциалы электродной поляризации, оседания, гальванокоррозии полиметаллических грузов каротажных зондов, блуждающих и теллурических токов и намагниченности лебедки каротажного подъемника.

Потенциалы электродной поляризации возникают на контакте электрода М с ПЖ, в которой располагается зонд, при переходе металла электрода из атомарного в ионное состояние, а также при взаимодействии металла с анионами раствора. При этом на электроде образуется двойной электрический слой, катионы которого удерживаются возле поверхности металла. Между металлом и раствором возникает электродный потенциал Еэ.

Потенциалы движения. Во время движения по скважине потенциал электрода М сравнительно стабильный. Его величина изменяется при переходе электрода М из подвижного состояния в недвижное и наоборот, что обусловлено образованием и разрушением двойного электрического слоя на поверхности электрода. Образованные потенциалы называются потенциалами движения, или потенциалами трибополяризации. Для уменьшения этих потенциалов электрод М покрывают брезентовым чехлом или пользуются неполяризующимися электродами.

Потенциалы оседания образуются в призабойной части скважины при заполнении ее ПЖ малой вязкости и большой водоотдачи. Глинистые частички ПЖ и шлама адсорбируют отрицательные ионы, а потому на забое скважины потенциал Uпс изменяется в сторону отрицательных значений. Это может наблюдаться даже в случае залегания на забое скважины глинистых пород.

Блуждающие и теллурические токи. Блуждающие токи в земной коре наблюдаются вблизи электрических железных дорог, вблизи крупных энергетических установок постоянного тока. Теллурические токи образуются вследствие ионизации верхних слоев стратосферы под действием солнечного и космического излучений и взаимодействия электрического поля этих слоев с земным электростатическим. Эти токи изменяются во времени и пространстве. Один из способов борьбы с ними – использование градиент-зондов и специальных зондов – стабильных, экранных, трехэлектродных Дахнова-Дьяконова.

Потенциалы гальванокорозии наблюдаются при применении полиметаллических грузов каротажных зондов. Металлы различаются по знаку и величине электродного потенциала. Контактируя между собой эти металлы образуют через промывочную жидкость гальванический элемент, который создает потенциал стационарного электрического поля токов гальванокоррозии. Меры борьбы: использование цельнометаллических грузов и снарядов и отнесение их расстояние более 3 м от электрода М; покрытие их изоляционными материалами. Искаженные этими потенциалами кривые являются браком.

2.2 Физические основы низкочастотного индукционного каротажа

Электромагнитные методы

Электромагнитный каротаж в области низких частот (десятки и первые сотни кГц), в которой слабо проявляются волновые свойства (фазовые сдвиги, затухание) регистрируемого поля, носит название индукционного каротажа, а в варианте зондирования — индукционного каротажного зондирования. Измеряемой величиной является кажущаяся удельная электрическая проводимость. Единица измерения — миллисименс на метр (мСм/м).

Электромагнитный каротаж в области частот от нескольких сотен кГц до десятков МГц — это высокочастотный индукционный каротаж и диэлектрический каротаж. Измеряемыми величинами являются характеристики электромагнитного поля (фазовые и относительные, амплитудные), которые определяются преимущественно удельной электрической проводимостью или диэлектрической проницаемостью пород.

В практике геофизических работ наибольшее распространение получили низкочастотные методы с продольным датчиком - ИК.

Низкочастотный индукционный каротаж

В низкочастотном индукционном методе регистрируется ЭДС вторичного поля, образованного вихревыми токами, протекающими в горных породах. Измеряется удельная электрическая проводимость, или обратная величина удельное электрическое сопротивление:

ИК отличается от других электрических методов тем, что для его реализации не требуется непосредственного (гальванического) контакта зондовой установки с горными породами.

Поэтому метод может применяться в том числе:

- в «сухих» скважинах ;

- заполненных ПЖ на нефтяной основе,

- заполненных нефтью, т.е. очень высокого сопротивления.

Оптимальные условия применения метода - высокое сопротивление в скважине и низкое сопротивление горных пород.

Принцип измерений в низкочастотном ИК

Простейший зонд ИК состоит из генераторной и приемной катушек. Расстояние между серединами катушек есть длина зонда Lи. Точка записи О приходится на середину этого расстояния.

Генераторная катушка Г подключена к генератору переменного тока ультразвуковой частоты 20-60 кГц.

Приемная катушка П через усилитель и фазочувствительный элемент подключена к регистрирующему прибору. Стабилизированный по амплитуде и частоте переменный ток, протекающий через генераторную катушку, создает переменное магнитное поле – прямое или первичное.

Рисунок 2.6 - Принцип измерений простейшим индукционным зондом

Первичное поле индуцирует в окружающей среде вихревые токи, которые в свою очередь создают вторичное магнитное поле той же частоты. Приемной катушкой регистрируется ЭДС вторичного поля.

Приемной катушкой регистрируется ЭДС вторичного поля. ЭДС состоит из активной и реактивной составляющих. Активная составляющая совпадает по фазе с током генераторной катушки и пропорциональна в первом приближении проводимости горных пород. Реактивная составляющая пропорциональна магнитной проницаемости горных пород, не регистрируется.

Между активной составляющей и проводимостью σк существует пропорциональность лишь при малых значениях σк. С увеличением σк ЭДС индукции активного сигнала возрастает медленнее и по более сложному закону. Нарушение пропорциональности между активным сигналом и электропроводностью среды связано с взаимодействием вихревых токов в отдельных слоях и получило название “скин-эффект”.

Рассмотрим это явление более детально.

Если в однородном проводнике с постоянным поперечным сечением течет постоянный ток, то плотность тока одинаковая в разных точках сечения проводника. При наличии в проводнике переменного электрического тока плотность тока наибольшая на поверхности и наименьшая по оси проводника. Ее неравномерность возрастает с увеличением толщины проводника и частоты переменного тока, а при больших частотах, применяемых в индукционном каротаже, ток практически протекает только в тонком поверхностном слое, т.е. магнитное поле в середине проводника отсутствует. В связи с этим возрастает сопротивление проводника и уменьшается его индуктивность.

С этим явлением и связано нарушение пропорциональности между активным сигналом и электропроводностью среды, т.е. имеет место скин-эффект. Влияние скин-эффекта возрастает с увеличением частоты тока и электропроводности среды (заметно при ρ<2 Ом·м).

Обычный низкочастотный индукционный метод основан на изучении электромагнитного поля продольного (вертикального) датчика, ось которого совпадает с осью скважины.

В этом случае вихревые токи расположены в плоскостях, перпендикулярных к оси скважины, и не пересекают границ пластов.

Многокатушечные зонды ИК

На результаты измерений двухкатушечного зонда значительное искажающее влияние оказывает:

§ скважина,

§ зона проникновения,

§ вмещающие породы,

§ прямое поле от генераторной катушки.

Для уменьшения влияния указанных факторов и исключения влияния прямого поля Г.Доллем разработаны многокатушечные фокусирующие зонды, состоящие из:

§ основных:

- приемной

- генераторной,

§ дополнительных:

- фокусирующей ,

- компенсационной катушек.

Компенсационные катушки служат для исключения влияния в приемной катушке ЭДС прямого поля, индуцированного генераторной катушкой.

Фокусирующие катушки предназначены для уменьшения влияния ЭДС, созданных вихревыми токами в скважине, зоне проникновения, вмещающих породах. Неполезные сигналы исключаются путем создания ЭДС противоположного знака.

Фокусирующие катушки Ф включаются в приемную ФП или генераторную ФГ цепи (показания зондов будут одинаковыми в связи с равенством их магнитных моментов).

Фокусирующее действие катушек достигается с помощью подбора числа витков, расположения и включения относительно главных.

Компенсационные и фокусирующие катушки включаются последовательно с основными, но их витки намотаны противоположно.

Общее количество катушек зонда ИК, как правило, не меньше трех и не больше восьми.

В многозондовых приборах ИК одну из цепей (генераторную или измерительную) выбирают общей для всех зондов. При этом наблюдаемый сигнал представляет собой алгебраическую сумму сигналов всех пар генераторных и измерительных катушек. Благодаря дополнительным катушкам уменьшается влияние промывочной жидкости, зоны проникновения и вмещающих пород, увеличивается радиус исследования.

На показания зонда ИК преимущественно влияют породы, расположенные между цилиндрическими поверхностями радиусов 0,4L и 1,5L. В пределах цилиндрической поверхности радиуса 0,4L, которую называют зоной исключения, на показания кривой ИК мало влияют скважина (ρc, d), зона проникновения (при ее малом диаметре D и вмещающие породы.

Параметры индукционных зондов

Зонд индукционного каротажа обозначают определенным шифром, первый элемент которого соответствует числу катушек зонда, второй - буквы Ф или И означают тип зонда, третий элемент соответствует расстоянию между главными катушками зонда (длина зонда).

Например, 5Ф1,2 означает пятикатушечный фокусирующий зонд длиной 1,2 м; или 8И1,4 означает восьмикатушечный индукционный зонд длиной 1,4 м. Катушки индукционного зонда расположены в радиопрозрачном корпусе, выполненном из пластмассы высокой прочности.

Точкой записи кривой ИК является середина длины зонда.

Индукционные зонды бывают зонды:

§ с внутренней фокусировкой (дополнительные катушки расположены между главными),

§ с внешней (дополнительные с внешней стороны от главных),

§ смешанной фокусировкой.

Степенью фокусировки зонда ИК называется отношение сигнала в однородной среде для многокатушечного зонда Емн к сигналу для двухкатушечного зонда Едв:

Кф = Емн / Едв

Различают зонды:

§ со слабой фокусировкой Кф ≥0,3,

§ сильной фокусировкой Кф <0,3.

В условиях скважины изучается неоднородная среда, а потому измеряемая величина электропроводности характеризует кажущуюся проводимость σк (аналогично кажущемуся удельному сопротивлению ρк).

В этом случае сигнал активной составляющей будет равен сумме сигналов от каждого участка среды – электропроводности σп (пласта), σзп (зоны проникновения), σс (промывочной жидкости скважины) и σвм (вмещающих пород).

Вклад каждой из них в суммарную кажущуюся проводимость σк равняется произведению ее электропроводности на соответствующий пространственный фактор.

Расчленение разрезов скважин по кривой ИК

Зависимость между удельной электропроводностью среды и ее удельным электрическим сопротивлением представляет собой гиперболу. Это означает, что кривая ИК при линейном масштабе удельной электропроводности имеет гиперболический масштаб удельного электрического сопротивления, т.е. с точки зрения кажущегося сопротивления кривая ИК растянута в области низких сопротивлений и сжата в области высоких.

Отсюда следует, что кривая ИК наиболее четко расчленяет породы низкого сопротивления (до 50 Ом·м), а породы более высокого сопротивления она не расчленяет на отдельные литологические разности, т.е. показания кривой ИК будут одинаково минимальными.

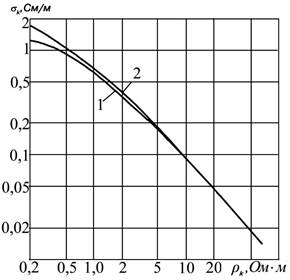

В ИК связь между измеренным сигналом и проводимостью однородной среды из-за скин-эффекта нелинейная, а потому переход от измеренного сигнала к кажущейся проводимости или сопротивлению в довольно сложно. Поэтому приходится пользоваться графическими зависимостями σк = f(ρк) для соответствующих зондов.

По результатам измеренной кажущейся электропроводности уточняют истинное сопротивление пластов невысокого сопротивления, а для этого сначала переходят от кажущейся проводимости к кажущемуся сопротивлению, пользуясь соответствующими графиками.

Рисунок 2.7 - График для перехода от σк к ρк для зондов 5Ф1,2 (кривая 1) и 6Ф1 (кривая 2)

Затем уточняют истинное сопротивление пласта с учетом влияния скважины (ρс, d), мощности пласта h и сопротивления вмещающих пород ρвм, зоны проникновения (ρзп, D), пользуясь соответствующими палетками.

В однородных пластах повышенной проводимости фактические кривые ИК имеют симметричную форму при одинаковой проводимости вмещающих пород. Мощность пласта, которая определяется на половине амплитуды аномалии, называется фиктивной hф. Для зонда 5Ф1,2 при h>2,5 м, а для зонда 6Ф1 при h>1,5м и при отличии в удельных сопротивлениях пласта и вмещающих пород меньше чем в 5 раз можно с достаточной точностью считать, что hф=h.

При меньших мощностях пластов hф>h необходимо вводить поправки на мощность пласта, пользуясь графиками зависимости hф=f(h) для соответствующих индукционных зондов.

Для пластов мощностью h<1 м (зонд 5Ф1,2) или h<0,6 м (зонд 6Ф1) оценка ее по данным ИК затруднена.

Решаемые задачи

Существенным недостатком низкочастотного метода ИК является малый диапазон измерения кажущегося сопротивления (не более 50 Ом·м) и влияние скин-эффекта. ИК комплексируют с другими модификациями метода сопротивлений.

Низкочастотный ИК эффективно применяется в нефтяных и газовых скважинах с целью изучения УЭС горных пород.

Преимуществами метода является большой радиус исследования и ограниченное влияние вмещающих пород. Диаграммы ИК хорошо расчленяют разрез скважины в условиях низкого сопротивления пластов-коллекторов и надежно сравниваются между собой в различных скважинах.

В комплексе с другими модификациями метода сопротивления он надежно определяет УЭС пластов малой и средней мощности с проникновением фильтрата ПЖ и дает возможность оценить характер насыщения пластов-коллекторов и точно определить их пористость и нефтегазонасыщеность по коэффициенту увеличения сопротивления.