Лекция 1. Методы сопротивления

Электрометрия

Электрический каротаж — исследования горных пород, основанные на регистрации параметров естественного или искусственного постоянного (квазипостоянного) электрических полей.

Электрический каротаж, основанный на регистрации параметров естественного электрического поля, представляет собой каротаж потенциалов самопроизвольной (собственной) поляризации (ПС). Измеряемой величиной является потенциал электрического поля Unc или разность потенциалов ΔUnc [мВ].

Электрический каротаж, основанный на регистрации параметров постоянного (квазипостоянного) искусственного электрического поля, включает следующие виды: метод кажущегося сопротивления (КС); боковое каротажное зондирование (БКЗ), боковой (БК), боковой микро- (БМК) и микрокаротаж (МК), резистивиметрию (Рез.). Они объединяются под общим названием «каротаж сопротивлений». Измеряемой величиной является кажущееся удельное электрическое сопротивление (рк) среды. Единица измерения — ом·метр (Ом·м).

1.1Метод кажущегося сопротивления

Метод КС основан на дифференциации горных пород по УЭС. Прохождение электрического тока в горной породе, обусловлено двумя видами проводимости:

§ электронной - электрические заряды переносятся свободными электронами;

§ ионной - электрические заряды переносятся ионами пластовой жидкости.

Горную породу можно рассматривать как агрегат, состоящий из твёрдого скелета – зерен отдельных минералов или их соединений, и жидкости (водных растворов, нефти), заполняющей поры.

Классификация горных пород и минералов по УЭС:

1) до 10-5 Ом·м - сверхнизкого УЭС (самородные металлы);

2) 10-5 – 1 Ом·м - низкого УЭС (сульфиды);

3) 1 – 105 Ом·м - среднего УЭС (окислы);

4) 105 - 1012 Ом·м - высокого и сверхвысокого УЭС (породообразующие минералы).

Удельное электрическое сопротивление ρ водных растворов и горных пород измеряется в Ом·м. Эту единицу измерения легко получить из формулы для линейных проводников, если принять длину проводника l=1 м, площадь поперечного сечения S=1 м2 и сопротивление R=1 Ом, а именно:

ρ=R S/l.

Величина, обратная ρ, называется удельной электропроводностью σ

σ=1/ρ.

Проводимость σ измеряется в сименсах/м (См/м). Проводимость в один См/м имеет среда сопротивлением ρ=1 Ом·м.

УЭС водных растворов и горных пород

Г.п. по величине электропроводности занимают промежуточное положение между проводниками и изоляторами. Минералы, за редким исключением, плохо проводят электрический ток.

Электропроводность г.п. обусловлена электропроводностью пластовой жидкости, заполняющей поры породы.

Пластовые воды, а также фильтрат ПЖ представляют собой водные растворы солей.

Дистиллированная вода имеет сопротивление ρ=2·104 Ом·м, т.е. практически не проводит ток. Если в ней растворить какую-либо соль, то получим раствор, который проводит электрический ток в связи с диссоциацией молекул соли на анионы и катионы. Чем больше ионов в растворе, то есть чем больше его минерализация (концентрация), тем лучше раствор проводит электрический ток, т.е., зависимость между минерализацией С и сопротивлением ρ обратная.

Например, при t=18 oC и разной концентрации солей сопротивления растворов солей будут иметь следующие значения:

|

NaCl |

KCl |

CaCl2 |

MgCl2 |

|

|

ρ, Ом·м при С=1г/л |

5,54 |

5,84 |

5,24 |

4,73 |

|

ρ, Ом·м при С=10 г/л |

0,626 |

0,641 |

0.625 |

0,58 |

УЭС зависит от пористости, структуры поровых каналов.

УЭС глинистых пород обусловлено поверхностной проводимостью. На поверхности глинистых частиц за счёт процессов адсорбции образуется двойной электрический слой ионов. Поверхностная проводимость тем больше, чем меньше глинистые частицы. Максимальна у глин, меньше у пород, содержащих глинистый материал.

УЭС нефтегазоносных пластов очень высокое. Нефть и газ практически не проводят электрический ток, поровое пространство содержит незначительное количество воды, за счёт которой проводимость отличается от 0.

УЭС углей зависит от степени метаморфизма (углефикации), петрографического состава, зольности, влажности. Угли имеют как ионную проводимость (бурые угли), обусловленную влажностью и минеральными примесями, так и электронную проводимость полупроводников. С увеличением зольности возрастает ионная проводимость.

УЭС углей возрастает от бурых (до 200 Омм) к каменным (4000-5000 Омм). УЭС антрацитов низкое (10-0,001 Омм).

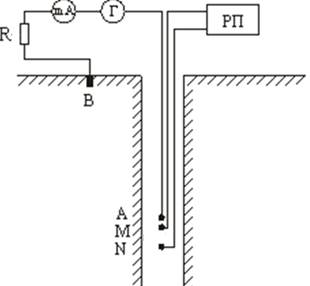

Схема измерения кажущегося сопротивления

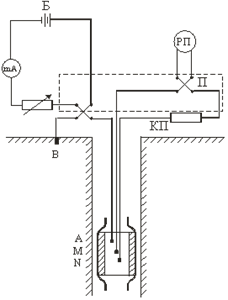

Для измерения УЭС пород в скважине применяют четырехэлектродную установку АМNB, один из электродов которой В заземляют вблизи устья скважины, а три точечных электрода АМN образуют обычный каротажный зонд, который представляет собой отрезок геофизического кабеля, к каждой жиле которого припаян металлический электрод.

Принципиально схема состоит токовой АВ и измерительной MN. Через электроды АВ токовой цепи от генератора Г пропускается переменный стабилизированный электрический ток определенной частоты f и силы I, а между электродами MN измеряется разность потенциалов (напряжение) ΔU, пропорциональная УЭС среды.

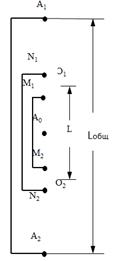

Рисунок 1.1 - Схема измерения кажущегося сопротивления

Сила тока регулируется сопротивлением R и контролируется по миллиамперметру mА.

Переменным током в цепи АВ пользуются для того, чтобы на результат измерения напряжения не влияло напряжение, обусловленное самопроизвольной поляризацией, блуждающими и теллурическими токами.

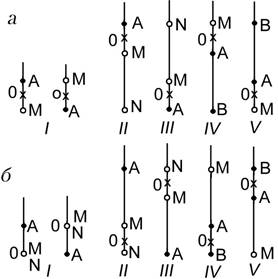

При измерениях кажущегося сопротивления ρк электроды обычного каротажного зонда можно подключить к измерительной схеме в различных комбинациях. А также в зависимости от расположения токовых и измерительных электродов относительно друг друга и расстояний между токовыми и измерительными электродами зонды классифицируются на градиент и потенциал-зонды.

а – потенциал-зонды, б – градиент-зонды

Рисунок 1.2 - Типы зондов КС

1.2 Боковое каротажной зондирование

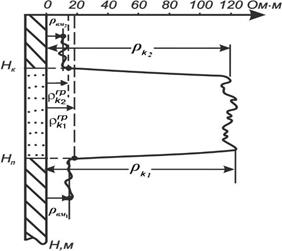

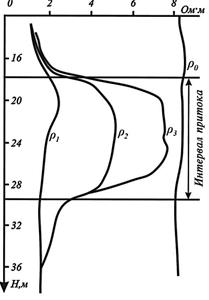

Суть БКЗ состоит в измерении кажущегося сопротивления ρк горных пород однотипными зондами разной длины с целью определения истинного сопротивления пластов ρп, оценки диаметра зоны проникновения D и характера проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт-коллектор (повышающее, понижающее).

На измерение кажущегося сопротивления ρк влияют скважина, зона проникновения, истинное сопротивление пласта ρп и вмещающих пород ρвм, мощность пласта, длина зонда. Чтобы определить ρп, необходимо избавиться от влияния указанных факторов, чего и добиваются при соответствующей обработке полученных материалов.

Особенно важное значение имеет определение ρп нефтенасыщенных и газонасыщенных пластов, так как этот параметр связан с пористостью, нефте- и газонасыщенностью, т.е. с исходными данными для подсчета запасов нефти и газа.

Методика проведения БКЗ

БКЗ проводится в интервалах залегания продуктивных пластов. Используется комплект зондов КС (5-7 зондов).различной длины. Длина наименьшего зонда выбирается равной диаметру скважины, длина наибольшего ≈ 30 dc, каждый последующий зонд больше предыдущего в 2-2,5 раза.

Чаще применяются градиент-зонды, т.к. они более чувствительны при определении границ пласта. Кроме того, измеряется сопротивление бурового раствора ρс и диаметр скважины d, пересечение которых дает «крест скважины».

Против каждого пласта записывается столько кривых, сколько входит зондов в комплект БКЗ. Радиус исследования зонда определяется его длиной - чем больше зонд, тем больше радиус исследования.

При очень малой длине зонда L по отношению к диаметру скважины, измеренное рк близко по значению к УЭС бурового раствора рс. С увеличением L возрастает радиус проникновения тока и усиливается влияние УЭС горных пород, при L > D наблюдается приближение pк к рп.

Методика обработки результатов БКЗ проводится в три этапа:

§ выделение пласта;

§ построение фактической кривой БКЗ;

§ сопоставление фактической кривой с теоретическими.

Рассмотрим принцип интерпретации кривых БКЗ на примере пласта большой мощности (h>16d). Сначала выделяют пласт, определяют его мощность h (по кривым ρк или других методов), ρс (по кривой резистивиметра) и d скважины (по кавернограмме). Потом на кривой ρк каждого зонда напротив пласта, с учетом ее масштабной шкалы, отсчитывают оптимальное значение сопротивления ρкопт в точке, расположенной ниже (выше) середины пласта (с учетом масштаба глубин диаграммы) на половину длины подошвенного (кровельного) градиент-зонда.

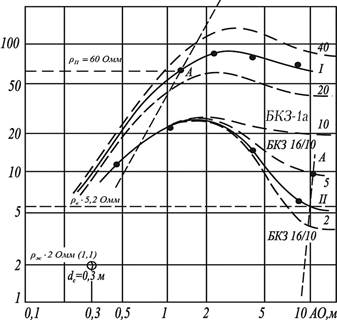

По полученным данным на прозрачном билогарифмичном бланке (при ручной обработке) строят фактическую кривую БКЗ, что представляет собой зависимость ρкопт=f(AO) для пласта бесконечной мощности (рис.3, кривые I и II). Интерпретация фактической кривой БКЗ сводится к сравнению ее с палеточными (теоретическими).

Палеточные кривые построены для двухслойной (при отсутствии ЗП) и трехслойной (при наличии ЗП) среды для пластов бесконечной мощности. Двухслойные кривые БКЗ представляют собой зависимость ρк/ρс=f(AO/d), а трехслойные – зависимость ρк/ρс=f(AO/d, ρзп/ρс,D/d) при определенных значениях μ=ρп/ρс (шифр кривых).

Палеточные кривые начинаются с линии ρк/ρс=1, т.е. со значения ρс (левая асимптота всех кривых), а в правой части каждая кривая стремится к линии μ=ρп/ρс (правая асимптота кривой), что соответствует ρп истинному сопротивлению пласта.

При определении ρп фактическую кривую сравнивают с палеточными двухслойными (палетка БКЗ-1а), совместив крест скважины с крестом палетки.

Рисунок 1.3 - Палетка БКЗ-1а

Если при этом фактическая кривая БКЗ совпадает с какой-либо палеточной или располагается между двумя палеточными, то такая кривая БКЗ двухслойная, и ρп определяют по шифру μ=ρп/ρс палеточной кривой или отсчитывают на оси сопротивлений бланка в точке, где кривая А истинных сопротивлений пластов палетки пересекает фактическую кривую.

Если фактическая кривая БКЗ не совпадает с двухслойной и не находится в между двухслойными, то такая кривая БКЗ трехслойная.

Если при совмещении крестов скважины и палетки фактическая кривая БКЗ пересекает палеточные двухслойные с шифрами от меньших значений к большим, то это соответствует понижающему проникновению, а если наоборот, то повышающему проникновению.

При интерпретации трехслойной кривой БКЗ необходимо знать ρзп/ρс. В общем случае ρзп/ρс можно определить по шифру двухслойной палеточной кривой, с которой совпадает в своей левой части трехслойная кривая. При интерпретации пользуются палеткой, с одной из кривых которой лучше всего совмещается фактическая кривая.

Область применения

БКЗ проводят на интервалах скважины, перспективных на нефть и газ. При этом все кривые ρк регистрируют в масштабе глубин 1:200 и одинаковых масштабах сопротивления.

Нефтяные и газовые скважины должны соответствовать следующим условиям:

§ однородность исследуемых пластов-коллекторов и вмещающих пород,

§ мощность пластов не меньше 8d,

§ ρп/ρс <500 для мощных пластов и не больше 250 для пластов малой мощности,

§ ρс>0,2 Ом·м.

При ρп/ρс>500 и ρс<0,2 Ом·м БКЗ не проводят.

Конечным результатом обработки материалов БКЗ является определение:

§ истинного сопротивления пластов ρп,

§ параметров зоны проникновения (D, ρзп)

§ характера проникновения фильтрата ПЖ.

По данным ρп определяют коэффициенты пористости и нефтегазонасыщения, которые используются при подсчетах запасов нефти и газа.

1.3 Микрокаротажное зондирование

Микрокаротаж или микрозондирование (МКЗ) заключается в детальном исследовании ρк прискважинной части разреза зондами малой длины - микрозондами. Решает задачи:

- детальное расчленение разреза скважины,

- чёткая отбивка границ пластов, уточнение мощности,

- уточнение литологии,

- выделения тонких прослоев,

- выделение продуктивных пластов,

- определение водонефтяных контактов (ВНК).

Метод проводится в скважинах, заполненных слабоминерализованной промывочной жидкостью (ρ>0,2–0,5 Ом·м).

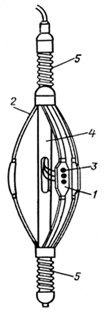

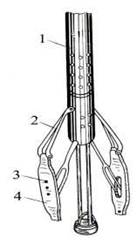

Микрозонды монтируются на внешней стороне резинового башмака. Для исключения влияния скважины, башмак внешней стороной прижимается к стенке скважины. Прижимное устройство бывает рессорным или рычажным.

Прижимные устройства

Рессорное устройство представляет собой штангу с надетыми на нее муфтами, к которым прикреплены под углом 120° три шарнирно соединенные рессоры, образующие «фонарь».

На рессорах укреплены три башмака, на одном из которых смонтирован микрозонд.

Рессоры, перемещаясь по штанге, изменяют размер «фонаря» в зависимости от диаметра скважины.

1- башмак; 2 - рессоры; 3- электроды; 4 - корпус; 5 -пружина

Рисунок 1.4 – Рессорное прижимное устройство

Рычажное прижимное устройство – управляемое, опускается в скважину в закрытом положении и открывается по команде с поверхности. Позволяет регистрировать также и микрокавернограмму.

Башмак с электродами шарнирно укрепляется на одной из двух пар рычагов, которые прижимаются спиральной пружиной к стенке скважины любого диаметра с постоянным усилием.

1- корпус; 2 - рычаги; 3- электроды; 4 - башмак

Рисунок 1.5 – Рычажное прижимное устройство

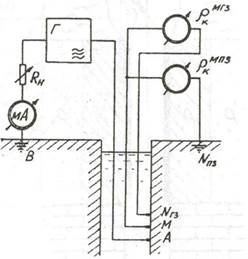

Микрозонды

Электроды изготавливают из латунного стержня диаметром 10 мм. Изоляционный материал, в который вмонтированы электроды, обеспечивает изоляцию их друг от друга, от корпуса и ПЖ. Расстояние между электродами 2,5 см.

В практике геофизических работ обычно применяют:

- микроградиент-зонд А0,025М0,025N (МГЗ)

- микропотенциал-зонд A0,05M (МПЗ).

Радиус исследования МГЗ примерно равен его длине - 3,75 см, МПЗ зонда - в 2-2,5 раза больше длины10-12см.

Порядок расположения электродов показан на рисунке. Электрод А является общим. Нижний электрод выполняет роль измерительных Nг микроградиент-зонда и Мп микропотенциал-зонда. В подсоединен к корпусу СП, сюда же подсоединен и Nп микропотенциал-зонда.

Принципиально измерение кажущегося сопротивления в данном случае сводится к измерению напряжения между измерительными электродами соответствующих зондов при пропускании переменного электрического тока в цепи АВ в несколько миллиампер от генератора. Измеренное кажущееся сопротивление соответствует глубине расположения в скважине точек записи обоих микрозондов (практически они совпадают).

Рисунок 1.6 – Схема измерения микрозондами

Коэффициенты микрозондов не могут быть рассчитаны по формулам для обычных зондов, т.к. размеры электродов соизмеримы с расстоянием между ними.

Потому коэффициенты микрозондов определяют в эталонировочном устройстве размерами 1х1х2 м, заполненном слабоминерализованным водным раствором хлористого натрия известного сопротивления (ρ=1-20 Ом·м). Расстояние от башмака до стенки должно составлять 35–40 см. Электродом В служит корпус устройства. Измеряя разность потенциалов между измерительными электродами и силу тока определяют коэффициент микрозонда К:

![]()

Выпускаются микрозонды с начальными коэффициентами Кгз=0,34 м и Кпз=0,53м.

Исследования микрометодами выполняют отдельной спуско-подъёмной операцией, одновременно регистрируя при подъёме прибора кривые МКЗ, микробокового каротажа и микрокаверномера.

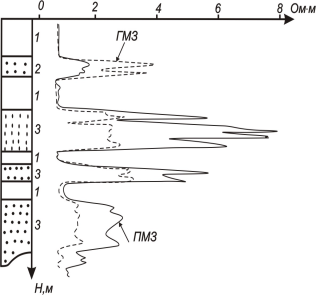

Интерпретация результатов

Кривые ρк микрозондов можно рассматривать как симметричные относительно центра пласта. Наибольшую информацию получают при одновременной интерпретации микрозондов.

Так как радиус исследования МГЗ меньше радиуса исследования МПЗ, то на его показания оказывают влияние ПЖ и глинистая корка, а на показания МПЗ – промытая зона. Если минерализация пластовой воды выше минерализации ПЖ, то против проницаемого пласта ρк мгз меньше ρк мпз , имеет место положительное приращение микрозондов:

Δρк = ρк мпз – ρк мгз > 0.

Для непроницаемых пород, насыщенных минерализованными водами, характерно отрицательное приращение микрозондов:

Δρк = ρк мпз – ρк мгз < 0.

Увеличение ρк МГЗ объясняется тем, что плотность тока в тонком слое жидкости между башмаком и породой, где расположены измерительные электроды сильно возрастает.

Непроницаемые глинистые пласты имеют близкие значения для обоих зондов, при наличии больших каверн ρк равно ρ ПЖ и отмечаются низкими значениями:

ρк мгз » ρк мгз

Обычно ρк против коллекторов колеблется в пределах (1,5-4)ρр, характеризуется плавными кривыми. Непроницаемые плотные породы - изрезанными кривыми, а ρк составляют (10-30)ρр.

По результатам МКЗ можно определить ρпп и hгк корки по специальным палеткам.

Рисунок 1.7 – Диаграммы микрозондов

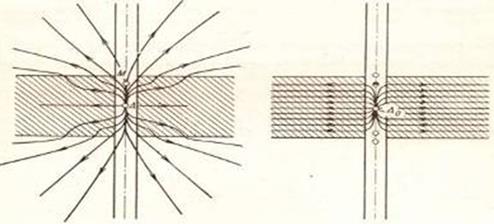

1.4 Боковой каротаж

Условия применения бокового каротажа

Боковой каротаж (БК) относится к группе методов сопротивлений. Применяется при изучении тонкослоистого разреза, представленного переслаиванием пластов высокого и низкого сопротивления, а также при высокой минерализации бурового раствора. В этих случаях методы КС и БКЗ неэффективны. Значение ρк записанное методами КС и БКЗ в десятки и сотни раз отличаются от истинного значения, так как токовые линии распространяются по буровому раствору в низкоомные пласты.

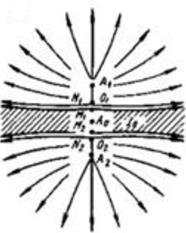

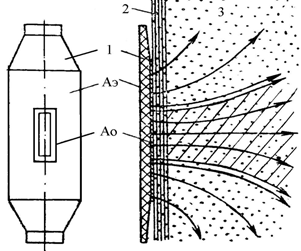

В БК создаются условия для управления электрическим полем, т.е. фокусирования тока, выходящего из центрального электрода А0. Токовые линии направляются перпендикулярно стенкам скважины. Благодаря этому влияние скважины и вмещающих пород оказывается минимальным.

Рисунок 1.8 – Распространение тока от питающих электродов зондов КС и БК

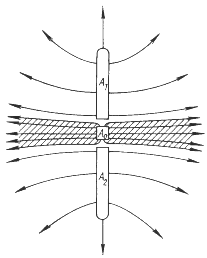

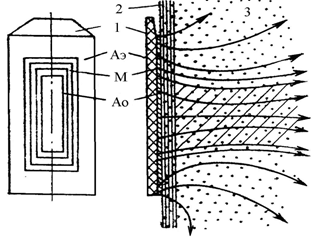

БК-7

Состоит из центрального электрода А0, двух пар измерительных электродов M1N1 и M2N2 и экранных токовых электродов, которые расположены симметрично относительно А0. Расстояние между А1 и А2 является общей длиной зонда Lобщ, расстояние между серединами измерительных электродов О1О2 – длина зонда L. Точка записи относится к центральному электроду.

Через электрод А0 пропускается ток I0, который поддерживается постоянным.

Через экранные электроды А1 и А2 пропускается ток Iэ той же полярности, но такой силы, чтобы разность потенциалов между M1N1 и M2N2 равнялась нулю.

Регистрируется разность потенциалов между одним из измерительных электродов и удалённым электродом N.

Рисунок 1.9 - Схема БК-7

pк находят по данным замера разности потенциалов и силы тока через центральный электрод по формуле

Параметр фокусировки q влияет на форму токовых линий:

При больших значениях q, т. е. при приближении измерительных электродов к А0, токовые линии по мере удалении от оси скважины сжимаются, при небольших q – расширяются.

В БК благодаря наличию экранных электродов токовые линии распространяются горизонтально в пределах слоя, равной длине зонда О1О2.Так как ∆UM1N1=∆UM2N2 =0, то сила тока на этом интервале тоже равна 0.

Чем больше Lобщ , тем больше радиус исследования. Но увеличение длины зонда ухудшает выделение тонких пластов. Радиус исследования БК-7 равен 2Lобщ.

Рисунок 1.10.- Распространение токовых линий для БК-7

БК-3

Состоит из трёх объёмных цилиндрических электродов, разделённых изоляционным материалом. Экранные электроды А1 и А2 соединены между собой. Через электроды пропускается ток, который регулируется так, чтобы потенциалы всех трех электродов были одинаковыми: UA1 = UA2 = UA0.

Это достигается соединением А0 и одного из экранных электродов через небольшое сопротивление r = 0,01Ом. С помощью этого резистора измеряется также сила тока центрального электрода I0.

Точка записи приходится на середину А0. Измеряется разность потенциалов между А0 и удалённым электродом N.

Рисунок 1.11 – Схема зонда БК-3

Ширина слоя токовых линий, выходящих из А0 примерно равна длине зонда.

При выборе БК-3 учитывается влияние его размеров на величину pк :

§ с увеличением Lобщ, уменьшается фокусировка зонда и немного увеличивается радиус исследования;

§ с уменьшением диаметра зонда возрастает влияние скважины, поэтому dз не должен быть меньше 0,25dс

§ уменьшение L улучшает расчленяющую способность зонда, т. е. уменьшает влияние вмещающих пород, но L не должно быть меньше 0,3dс.

БК-3 обладает высокой расчленяющей способностью - надёжно выделяет пласты от 0,5 до 1 м.

Радиус исследования БК-3 составляет 1,5 Lобщ.

Рисунок 1.12.- Распространение токовых линий для БК-7

Расчленение геологического разреза скважины по кривым БК проводится согласно сопротивлению горных пород.

В связи с фокусированием тока электрода Ао кривые БК более дифференцированны сравнительно с обычными зондами, особенно в тонкослоистых разрезах. Фактические кривые БК по форме напоминают кривые ρк обычных потенциал-зондов.

Контактам пласта высокого сопротивления на кривой БК ориентировочно соответствуют точки, в которых кривая в основе аномалии начинает резко увеличивать свои показания.

Рисунок 1.13 – определение границ пласта по БК

1.5 Микробоковой каротаж

Микробоковой каротаж (МБК) является разновидностью каротажа сопротивления с фокусировкой электрического тока. Его проводят в скважинах, заполненных соленой промывочной жидкостью, где обычные микрозонды не дают надежных результатов при определении сопротивления промытой зоны пласта. При этом применяют двухэлектродные, трехэлектродные и четырехэлектродные зонды с фокусировкой тока.

На показания МБК высокопроводящая промывочная жидкость и глинистая корка оказывают незначительное влияние. Интерпретация диаграмм метода заключается в оценке УЭС промытой части пласта. В карбонатном разрезе по характеру дифференцированности кривой сопротивления различают плотные и трещиновато-кавернозные породы (портив последних кривая сильно дифференцирована).

Небольшие размеры зонда способствуют четкой отбивке границ пласта. Благодаря наличию экранных электродов ток распространяется по пласту вблизи скважины пучком, вследствие чего влияние глинистой корки и пленки промывочной жидкости между башмаком и стенкой скважины минимально.

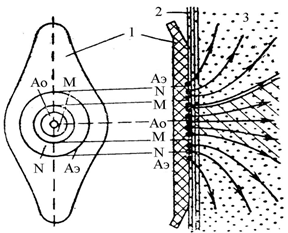

Применяются замкнутые электроды кольцевой или прямоугольной формы. Электроды монтируются на изоляционном башмаке, который прижимается к стенке скважины.

Двухэлектродная установка МБК

Состоит из центрального электрода Ао и его окружающего экранного электрода Аэ, закрепленных на внешней поверхности измерительного башмака.

Зонд МБК расположен на противоположной стороне от башмака микрозонда в электромеханическом блоке скважинного прибора. Двухэлектродная установка МБК по принципу действия аналогична зонду трехэлектродного бокового каротажа.

Электроды Ао и Аэ питаются переменным током так, что в любой момент времени их электрические потенциалы одинаковые, благодаря чему ток электрода Ао распространяется перпендикулярно к поверхности башмака и стенке скважины в виде цилиндрического пучка, расходящегося в породе на расстоянии 15-20см.

При этом существенно уменьшается влияние ПЖ повышенной минерализации и глинистой корки, что дает возможность более точно (в отличие от обычного микрокаротажа) определять сопротивление промытой зоны ρпз. Глинистая корка толщиной hгк=1,5 см практически не влияет на результат определения величины ρпз.

Рисунок 1.14 – Схема двухэлектродного зонда МБК

![]() В боковом микрокаротаже измерение кажущегося

сопротивления ρк сводится к измерению напряжения ΔU

между экранным электродом Аэ (то же самое, что и между

электродом Ао, так как потенциалы обоих электродов

одинаковые) и корпусом прибора, т.е. за точку записи кривой МБК

принимается электрод Ао. Измеряемое кажущееся сопротивление

в МБК определяется по формуле

В боковом микрокаротаже измерение кажущегося

сопротивления ρк сводится к измерению напряжения ΔU

между экранным электродом Аэ (то же самое, что и между

электродом Ао, так как потенциалы обоих электродов

одинаковые) и корпусом прибора, т.е. за точку записи кривой МБК

принимается электрод Ао. Измеряемое кажущееся сопротивление

в МБК определяется по формуле

ρк = К

в которой К – коэффициент зонда МБК, определяемый экспериментально в водном растворе известного электрического сопротивления, т.е. так же, как и для обычных микрозондов.

Трехэлектродный зонд МБК

Состоит из центрального А0 прямоугольной формы, измерительного М и экранного Аэ в форме рамки. При неизменном токе А0 регулируется экранный ток так, чтобы ΔU между А0 и М равнялась нулю. Измеряется ΔU между М и удаленным электродом N. Условие фокусировки: потенциалы А0 и М равны.

Потенциал Аэ всегда больше А0, поэтому токовые линии сначала сжимаются, затем расширяются. Такой способ фокусировки и большие размеры башмака (250х120мм) обеспечивают большую глубинность исследования, по сравнению с двух и четырехэлектродными зондами.

Рисунок 1.15 – Схема трехэлектродного зонда МБК

Четырехэлектродный зонд МБК

Состоит из одного дискового электрода А0 и трех кольцевых M1, N1, Аэ. Расстояние между электродами 15-17мм.

По принципу действия аналогичен БК-7. Экранный ток регулируется так, чтобы обеспечить равенство потенциалов измерительных электродов.

Измеряется разность потенциалов между M1 и удаленным электродом N.

Рисунок 1.16 – Схема четырехэлектродного зонда МБК

Кривая МБК в связи с фокусировкой тока и малыми размерами электродов очень четко расчленяет разрез скважины. Особенно резкой дифференциацией характеризуются трещиновато-кавернозные породы.

Но только по кривой МБК практически невозможно выделить в разрезе скважины пласты-коллекторы, а потому ее интерпретация осуществляется с привлечением кривых других методов ГИС, в частности, МКЗ, БК, БКЗ.

Показания кривой МБК в нефтегазонасыщенных коллекторах меньше показаний кривой БК, что объясняется наличием зоны понижающего проникновения. При сопоставлении кривых МБК и БК с целью выделения продуктивных пластов необходимо исключить из рассмотрения участки разреза с увеличенным диаметром скважины, так как показания кривой МБК против них могут быть занижены под влиянием минерализованной ПЖ.

Контактам пласта высокого сопротивления на кривой МБК соответствуют точки у основы аномалии, где кривая начинает резко изменять свои показания.

Метод БМК применяют преимущественно при исследованиях нефтяных и газовых скважин при заполнении их как пресной, так и соленой промывочной жидкостью с целью выделения пластов-коллекторов и определения сопротивления промытой зоны ρпз, которое используется для нахождения остаточной нефтегазонасыщенности.

1.6.Резистивиметрия

Измерение удельного электрического сопротивления жидкости называется резистивиметрией, а приборы, предназначенные для этого –резистивиметрами.

Резистивиметры подразделяются:

§ по принципу действия:

- гальванические,

- индукционные,

§ по условиям использования:

- скважинные,

- поверхностные.

Скважинные резистивиметры

Поскольку в скважинном резистивиметре расстояние между электродами мало, то эквипотенциальные поверхности, на которых расположены измерительные электроды М и N, будут ограничиваться промывочной жидкостью, а потому измеренное напряжение будет пропорционально ρс.

Скважинный резистивиметр представляет собой зонд КС малого размера с кольцевыми электродами, который укреплён изоляторами в перфорированном корпусе с целью возможности свободной циркуляции ПЖ через этот корпус при перемещении зонда.

Схема измерения ρс гальваническим резистивиметром такая же, как и при измерении сопротивления пород обычными зондами.

Рисунок 1.17 – Схема измерения скважинным резистивиметром

Измеренное сопротивление жидкости определяется согласно формуле

![]() ρк

= К ,

ρк

= К ,

в которой для данного случая К - коэффициент резистивиметра, значение которого нельзя вычислять по формуле для обычных зондов, так как электроды резистивиметра отличаются от точечных, имеют различную форму, размеры и взаимное расположение.

В связи с этим коэффициент резистивиметра определяют экспериментально в водном растворе известного УЭС, которое определяется лабораторным резистивиметром.

Скважинный индукционный резистивиметр представляет собой датчик проточно-погружного типа, который состоит из двух тороидных катушек, расположенных на малом расстоянии внутри полого цилиндра из непроводящего материала. Одна катушка (генераторная) наводит в исследуемой жидкости вихревые токи частотой 100 кГц, а вторая (приемная) регистрирует сигнал, возбуждаемый магнитным полем этих токов и пропорциональный проводимости жидкости. Переход от измеренной проводимости к сопротивлению осуществляется с использованием градуировочной зависимости проводимости от сопротивления. Объемный виток индукционной связи образуется через жидкость вблизи датчика. Индукционный резистивиметр позволяет измерять сопротивление жидкости при наличии в ней нефтепродуктов.

Лабораторные резистивиметры

Лабораторные или поверхностные резистивиметры представляют собой сосуд из изоляционного материала с четырьмя вмонтированными электродами. Электроды изготавливают из латуни, свинца. Сосуд подсоединяют к батарее с помощью токовых электродов А и В и к регистрирующему прибору с помощью электродов M и N. Имеется переключатель полярности тока.

Служат для определения УЭС жидкости на поверхности в лабораторных условиях.

Решаемые задачи

Данные измерения ρс используются для интерпретации материалов электрокаротажа и других методов ГИС.

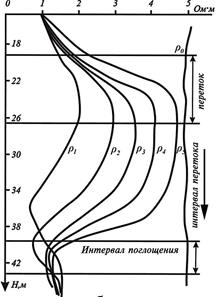

При исследованиях гидрогеологических, нефтегазовых скважин метод используют для определения мест притока воды, перетока ее с одного пласта в другой или в пределах пласта, для определения скорости фильтрации подземных вод и поглощения ПЖ в разведочных скважинах. При определении притока воды сначала по скважине регистрируют кривую ρс с целью установления естественной минерализации воды, затем после засолонения скважины записывают несколько кривых через определенные промежутки времени. Место притока отмечается по увеличению сопротивления жидкости.

Рисунок 1.18 – Определение притока жидкости в скважину резистивиметрией

Если есть переток воды, то полученные кривые смещаются в сторону перетока и сходятся в месте поглощения.

Если место притока определяется нечетко, то в скважине понижают уровень воды с целью интенсификации притока (способ оттартывания).

Определение скорости фильтрации подземных вод осуществляется при статическом уровне воды в скважине.

Рисунок 1.19 – Определение поглощения жидкости резистивиметрией

При определении места поглощения ПЖ в скважину доливают раствор, сопротивление которого отличается от сопротивления ПЖ, и прослеживают через определенные промежутки времени перемещение контакта между растворами разного сопротивления. Полученные кривые смещаются вниз и сходятся в месте поглощения.

Резистивиметрию применяют для определения фильтрации подземных вод как в открытом стволе, так и при наличии фильтров, которые перед началом работ должны быть очищены от шлама и глинистой ПЖ. Исследования проводят по вышеописанной методике при условии отсутствия перетоков воды по стволу скважины.