План лекции:

6 Ландшафтная организация городских центров

6.1 Бульвары

6.2 Пешеходные улицы

6.3 Скверы

6.4 Зеленые насаждения в микрорайонах и кварталах

6 Ландшафтная организация городских центров

Озеленённые территории города выполняют конкретные функции и проектируются на основе принципов садово-паркового искусства.

Они представляют собой составные части единой городской системы озеленения, обеспечивающей равномерное распределение зелёных насаждений в структуре города. Такая система отвечает важнейшим санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям.

В эту систему входят различные типы зелёных пространств: парки, скверы, бульвары, сады, набережные, пешеходные зоны и другие объекты, выполняющие разнообразные функции. Эти элементы играют значительную роль в общем балансе озеленения города, способствуют улучшению экологической обстановки, обогащают городскую среду природными компонентами, снижают уровень загрязнения воздуха и создают условия для отдыха и досуга горожан.

Объединяющими чертами таких пространств являются их рекреационная функция, декоративный облик, кратковременность пребывания людей, интеграция в городскую застройку и транспортную сеть, а также доступность для всех жителей.

6.1 Бульвары

Бульвары представляют собой озелененные территории в виде полос с развитой сетью аллей и дорог, предназначенные для интенсивного целенаправленного пешеходного движения. Протяженность бульвара многократно превышает его ширину, которая бывает от 10 м и более. Бульвары целесообразно создавать на магистралях, улицах, набережных, ведущих к крупным общественным центрам, паркам, стадионам, выставочным и торговым комплексам.

Бульвары используются жителями ближайших домов для прогулок и кратковременного отдыха, зеленые насаждения при этом выполняют важную санитарно-гигиеническую и архитектурно-планировочную роль. В композициях нередко используют монументы, фонтаны, цветники, малые архитектурные формы, но сооружения на бульварах, как правило, не размещают.

Возросшее транспортное движение современном городе потребовало отказа от традиционного устройства бульваров по оси улицы. Размещение бульваров в зоне проезжей части допускается только для сохранения существующих насаждений при условии проведения реконструкции с целью защиты от шума, пыли, выхлопных газов автомобильного транспорта и создания безопасного движения пешеходов, особенно при последовательном размещении нескольких бульваров.

Бульвары шириной 20–40 м целесообразно приближать к тротуару одной из сторон улицы, что позволяет увеличить массив зеленых насаждений, повысить сопротивляемость деревьев и кустарников неблагоприятному воздействию городской среды. Целесообразно наветренное размещение бульвара по отношению к магистрали. По периметру бульвара для улучшения изоляции рекомендуется создать плотную зеленую полосу двух-, четырехрядными посадками деревьев с густыми кронами и высокой (до 2 м) живой изгороди из кустарников. Для обеспечения видимости водителям автотранспорта изгороди ближе к перекресткам должны понижаться до 0,7 м. Во всех случаях необходимо с помощью зелени стремиться к максимальному разделению пешеходного и транспортного движения.

При ширине бульвара 15–20 м устраивается одна продольная аллея шириной 4–7 м со скамьями для отдыха в нишах-карманах. На бульварах шириной свыше 25 м целесообразно прокладывать дорожку-дублер шириной 1,5–2,5 м. Аллеям могут быть приданы плавные криволинейные очертания. На бульварах шириной свыше 40 м организуется развитая сеть аллей и дорог, создаются изолированные площадки для отдыха взрослых и детей, размещаемые вдоль противоположной от магистрали стороны.

Архитектурно-планировочные решения бульваров определяются конкретным расположением территории в плане города, интенсивностью потоков пешеходов, организацией движения транспорта, ориентацией улиц, климатическими условиями.

Для создания на бульварах затененных и освещенных солнцем участков аллей и площадок, защиты от воздействия городской среды рекомендуется на узких бульварах площадью до 1 га иметь не менее 50 – 65 % озелененных пространств, а на более крупных – до 75 % общей площади. Интервалы между деревьями должны обеспечивать вертикальное проветривание. На 1 га бульвара рекомендуется размещать 300 – 400 деревьев. В южных районах пешеходные аллеи и площадки максимально затеняют в расчете на вторую половину дня при условии организации проветривания.

В северных городах очень важно, как бульвар освещается солнцем. Чтобы застройка не затеняла бульвар, его размещают вдоль северной стороны улиц широтного направления и вдоль восточной стороны меридионального направления улицы.

Входы на бульвар размещают как на коротких, так и на длинных сторонах с интервалом 150–200 м, а на улицах с интенсивным движением интервалы увеличивают до 500 м. Размеры входов и характер их оформления определяются величиной и значением бульваров, а также характеристикой застройки прилегающих улиц. При размещении входов на длинных сторонах бульвара следует учитывать возможность возникновения поперечных транзитных пешеходных потоков.

Особая роль в архитектурном оформлении бульвара отводится его торцовым участкам, которые входят в композицию городской площади. Нередко здесь устанавливают памятники или декоративную скульптуру.

Бульвары на набережных не должны мешать обозрению водоема, а лишь оформлять живописные перспективы, открывающиеся с аллей.

Бульварное кольцо Москвы создано на месте укреплений Белого города, снесенных в конце XVIII в. Десять бульваров протянулись на 9 км. При выходе бульваров на площади, в местах их пересечения с улицами установлены памятники Н. В. Гоголю, А. С. Пушкину, Н. К. Крупской, А. С. Грибоедову. Всего в Москве более 100 бульваров. Некоторые из них получили названия из-за высаженных растений (Сиреневый бульвар, Кленовый).

|

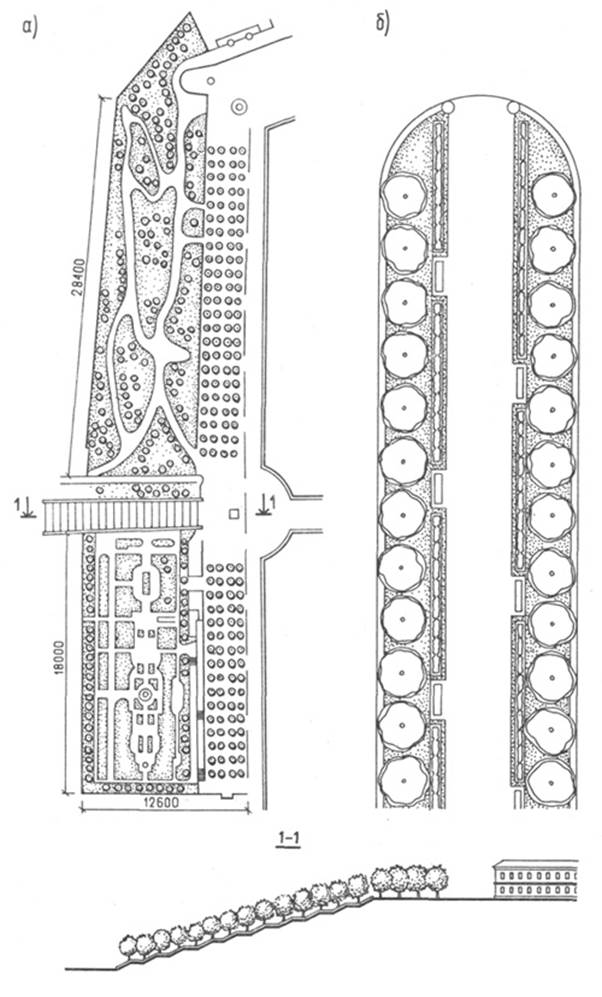

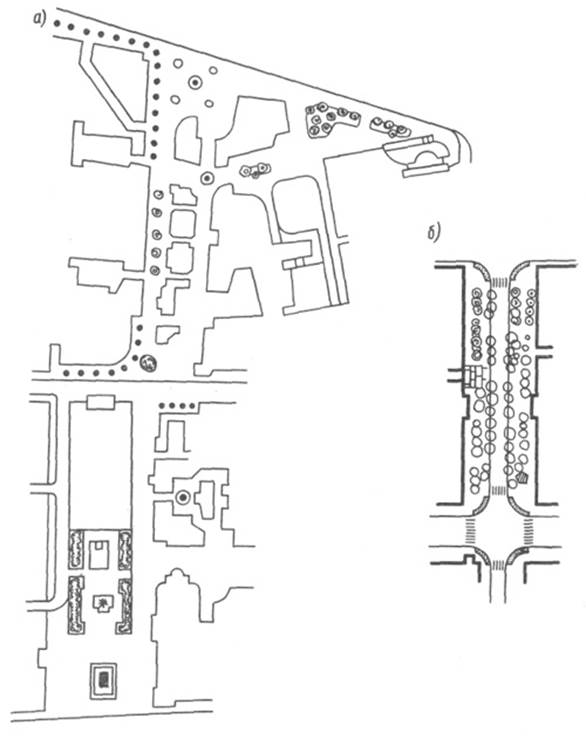

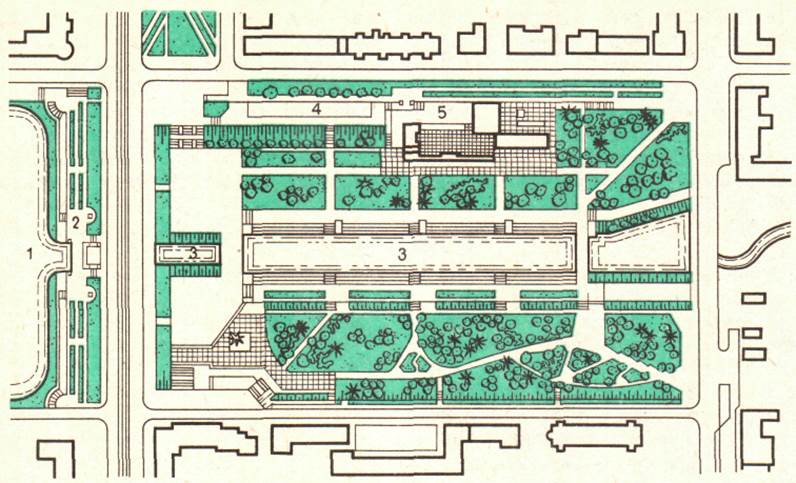

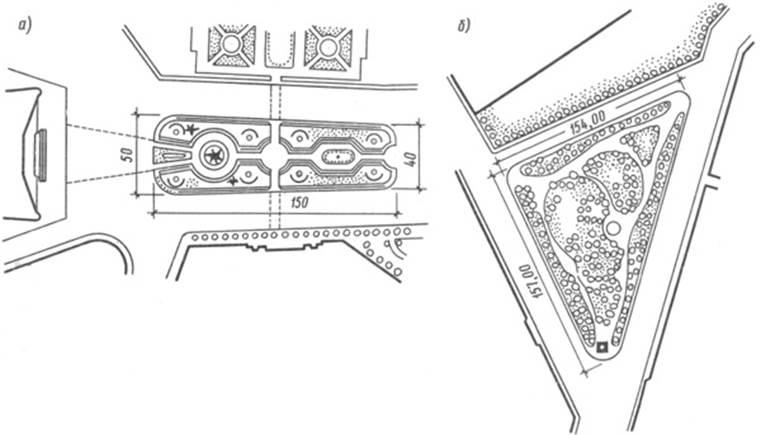

Рисунок 6.1 – Примеры планировки бульваров: а – Приморский бульвар (Одесса); б – бульвар на Неглинной улице (Москва)

|

В Волгограде бульвары занимают около 20 % всей площади зеленых насаждений общего пользования.

В Баку Приморский бульвар расположен на двух террасах: верхняя лежит на материковой части побережья, нижняя – на искусственном основании, по которому вдоль бухты проложен прогулочный терренкур. Газоны, цветники, живописные композиции из деревьев и кустарников, декоративные водоемы и каналы придают особый колорит протянувшемуся почти на 3 км бульвару.

Бульвар Эркиндик (бывший им. Дзержинского) в Бишкеке (шириной 66 м) имеет пешеходные аллеи, расположенные под высоким (10 м) сводом ширококронных деревьев. Насаждения размещены вдоль аллей. Открытые пространства способствуют проветриванию. Деревья вдоль улиц снижают тепловые излучения от покрытия мостовых и воздействия автотранспорта.

Рисунок 6.2- г. Бишкек. Бульвар Эркиндик (бывший им. Дзержинского)

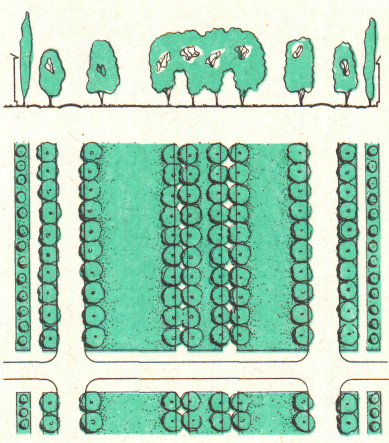

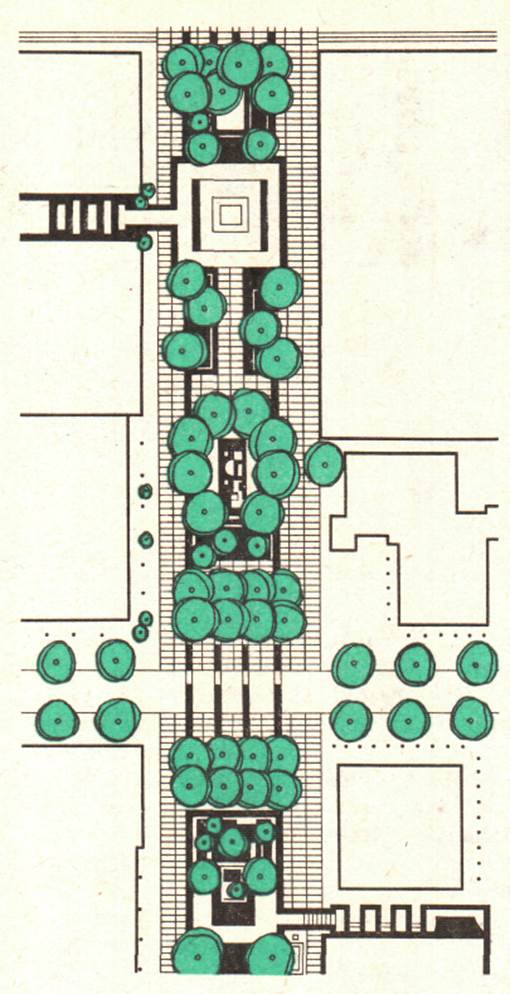

В генеральном плане Ташкента предусмотрена система зеленых насаждений в виде крупных массивов и непрерывных широких полос – бульваров, связующих их. Озеленение города должно улучшить микроклимат и создать места отдыха жителей. Бульвар им. В. И. Ленина (гл. архит. Проекта Ю. Халдеев) имеет ширину 110 м и протянулся на полкилометра. В проекте использованы элементы узбекской, русской, японской и французской школ садово-паркового искусства.

|

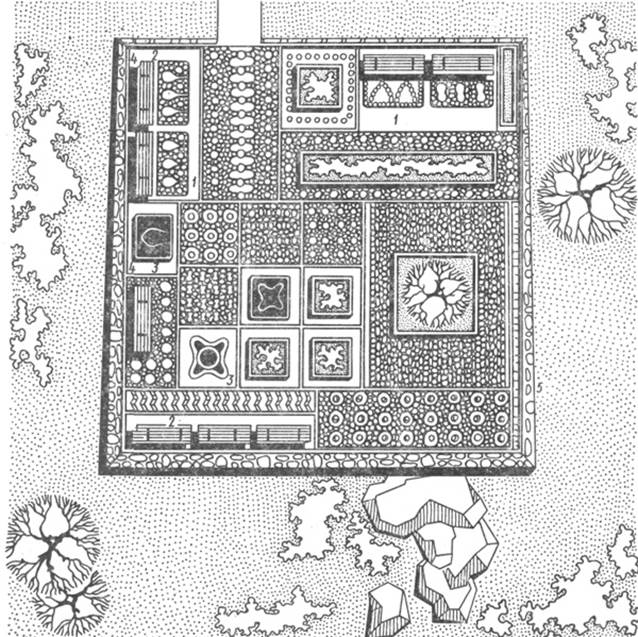

Рисунок 6.3 – Ташкент. Бульвар им. Ленина. Узбекский сад: 1 – цветник; 2 – плодовые деревья; 3 – декоративные деревья; 4 – красивой ветущие кустарники; 5 – газон; 6 – пергола; 7 – водоем |

Узбекский сад отличается регулярностью планировки и яркостью цветов. В каждой части сада имеются водоем с проточной водой и цветники, состоящие из четырех квадратов с декоративным эффектом в течение всего вегетационного периода. В одном из квадратов установлены керамические вазы. Во всех цветниках использованы различные окраски, но в сочетании с белым. Большое значение придается аромату (широко используются душистые розы). В саду растут урюк, черешня, ирга, барбарис, шелковица, лох узколистный, платан восточный и другие деревья и кустарники.

Рисунок 6.4 – Бульвар в Загребе (Югославия)

Нередко проектировщики стремятся одним и тем же объектам придавать различные функции. Бульвар в Загребе (Югославия) длиной 400 м и шириной 30 м кроме сквозной пешеходной аллеи имеет стоянку на 130 автомашин, размещенную вдоль улиц и занимающую около 30 % общей площади. Для данной территории более подходит название автостоянка (с хорошим озеленением).

6.2 Пешеходные улицы

Проблема пешехода и транспорта возникла уже в условиях древнего города. Всадники, телеги, кареты постоянно теснили пешехода, создавая ему трудности. Появившийся автомобиль стал полновластным хозяином города, диктуя свои требования, претендуя на огромные территории не только для передвижения, но и для стоянок. К середине XX в. Были нарушены складывавшиеся веками пешеходные связи. Автомобиль поделил городскую территорию на изолированные участки, принес шум, вибрацию, сократил площадь зеленых насаждений, ухудшил состояние воздуха, почвы и воды, изменил гидрологический режим. Все это сразу же сказалось на самочувствии людей, на состоянии растительности в городе и ближайшем его окружении.

Только в некоторых странах, в тех небольших городах, в планировке которых была заложена идея создания пешеходных зон, в исторических центрах, в которых осуществлялась реконструкция, дальновидные специалисты создавали новые и сохраняли сложившиеся схемы пешеходных путей движения. Например, скандинавские градостроители считают своим важнейшим достижением организацию в городах пешеходных систем и сопутствующих им трасс - велосипедных летом и лыжных зимой. По ним жители непосредственно от подъезда своего дома могут попасть к местам приложения труда, к обслуживающим учреждениям, к местам отдыха и спорта, в пригородные леса, к водоемам. В конце 60-х — начале 70-х годов увеличилась заинтересованность в организации, а нередко и восстановлении систем пешеходных путей. Во многих городах мира стали возникать пешеходные зоны. В 1966 г. Подверглась реконструкции центральная часть Мюнхена, где через пять лет была создана пешеходная зона площадью 20 га (вся территория центральной части города составляет 140 га). Девятисотметровая улица связывает две самые оживленные городские площади. Вместе с боковыми улицами протяженность системы пешеходных путей достигла 2,6 км. В настоящее время в Германии около 400 пешеходных зон.

В 1972 г. Была открыта первая пешеходная улица во Франции (в Руане), в 1982 г. Они были в 266 городах. Сегодня пешеходные зоны созданы во всех французских городах с населением свыше 100 тыс. человек. Их протяженность меняется от 120 м в Гавре до 5376 м в Руане. Наибольшее распространение получили зоны, состоящие из одной или нескольких торговых или туристских улиц в центральной части города длиной 500 - 700 м.

Много пешеходных улиц в других странах. Решается эта проблема и у нас. Возникают улицы, свободные от транспорта, в Москве, Киеве, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и некоторых других городах.

Центральная часть исторически сложившихся городов не приспособлена к автомобильному движению, поэтому именно там прежде всего организуются пешеходные улицы и целые зоны. На них сосредоточиваются торговые учреждения, представительства фирм и объединений, антикварные магазины, художественные салоны, выставочные залы, кинотеатры, рестораны, но должны отсутствовать гаражи, склады и предприятия.

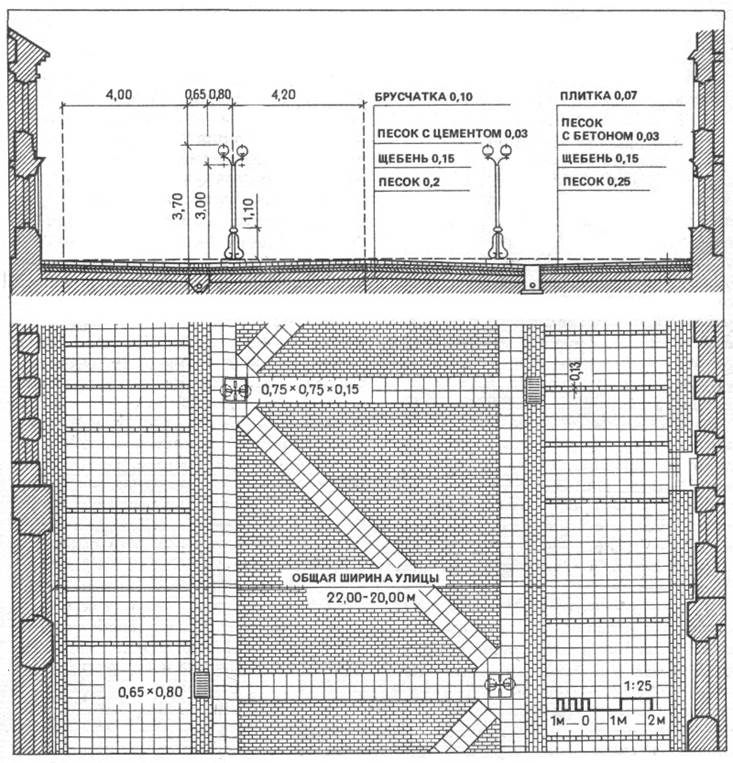

Рисунок 6.5 – Москва. Поперечный профиль пешеходного Арбата

Рисунок 6.6. - Схемы пешеходных зон: а — в Столешниковом переулке (Москва);

б — на улице Абовяна (Ереван)

Архитектурно-ландшафтная среда пешеходной улицы резко отличается от обычной. Возможность спокойно пройтись, осмотреть витрины магазинов, отдохнуть придает улице определенный колорит и предъявляет особые требования к ее благоустройству и оборудованию. «Неспешное» восприятие предусматривает последовательность зрительных впечатлений, чему способствуют элементы, как бы соразмерные человеку,- своего рода переходные звенья к «большой» архитектуре. Речь идет об уличной мебели, светильниках, киосках, скульптуре, декоративных водоемах, деревьях, газонах, уголках отдыха и т. д. Особое значение приобретает геопластика, микрорельеф, а также фактура, рисунок и цвет мощения, включение горизонтальных и наклонных участков газона, пандусов, подпорных стенок, естественного камня.

Особенность пешеходных улиц и площадей — использование специального декоративного покрытия. Материал таких покрытий весьма разнообразен: кирпич, цветной и фактурный бетон, природный камень, брусчатка, плитки. То же можно сказать и о рисунке мощения: прямоугольные решетки, круги, полосы, волны, «пчелиные соты» и т. д. Между элементами покрытия, как правило, остаются зазоры-швы для того, чтобы обеспечить нормальную фильтрацию влаги и увлажнение почвы, необходимые насаждениям.

Кроме того, с помощью того или иного рисунка покрытия можно указывать пешеходам направления движения, предупреждать их об опасности (на перекрестках, при перепаде уровня), подчеркивать особое значение здания, фонтана, скульптуры, разграничивать зоны разного назначения (места кратковременного отдыха и полосы транзитного движения). Наконец, мощение играет роль оптического фона для определенного элемента оформления улицы и даже может стать главной частью такого оформления. Уклон для удобства передвижения принимается не свыше 6—7 %, ступени только в сочетании с пандусом.

Пешеходные зоны рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию, причем режим их работы различен в будни и праздники, в дневные и вечерние часы. Архитектурно-ландшафтный облик также должен обладать гибкостью - способностью меняться в зависимости от поставленной цели, погоды, сезона, времени дня. При этом большое значение приобретают передвижные элементы озеленения, легкие навесы и раздвигающиеся перегородки.

Многое зависит и от назначения самой улицы. Она может, например, связывать по кратчайшему пути метро, вокзалы, универмаги и т. п. В этом случае включение ландшафтных элементов сводится к минимуму - вертикальное озеленение, переносные вазы с цветами, иногда ряд деревьев и т. д.

Рисунок 6.7 - Берлин. Проект реконструкции улицы с превращением ее в пешеходную

Рисунок 6.8 - г. Ленсинг (США). Декоративное мощение и группа растений, расчленяющих пространство пешеходной улицы

Протяженность пешеходной зоны зависит от величины города и ее использования. Расстояния 150—400 м характерны для торговых улиц. Они тесно связаны с входами в магазины и разнообразными объектами обслуживания, могут иметь сложную конфигурацию в плане, многочисленные перепады по вертикали (пандусы, лестницы) и включать ряд ландшафтных и декоративных элементов, особенно в местах отдыха пешеходов.

Иначе будут выглядеть улицы-бульвары, предназначенные в основном для кратковременного отдыха. Здесь деревья, газоны, цветы, декоративные водоемы и скульптура сами становятся главными компонентами среды. На бульварах, скверах, небольших зеленых уголках отдыха на площадях и вблизи объектов массового посещения люди ищут возможность на время «выключиться» из напряженного темпа городской деятельности, шума и суеты деловых улиц. Одним из требований здесь становится изоляция мест отдыха от транзитного пешеходного потока.

В тех случаях, когда пешеходная зона используется для пеших прогулок, ее целесообразно удлинить до 600—1000м (что предполагает 10—15-минутную прогулку). Вместе с прилегающими участками общая длина зоны тогда составит 2,5—4 км.

В жилых комплексах пешеходные пространства, располагаясь вблизи жилых домов, призваны обеспечить прежде всего покой и безопасность. Прогулочные и туристские пешеходные пространства проектируют с учетом существующего ландшафта, образуя зеленые коридоры, связывая территории городских зеленых насаждений и пригородные лесные массивы, создавая условия для оздоровления городской среды.

Характер использования растительности на обычных (с транспортом) и пешеходных улицах совершенно различен. В первом случае преобладают длинные компактные и однородные зеленые полосы. На пешеходных улицах такое недопустимо. Чтобы обеспечить смену впечатлений, здесь через каждые 100—150 м ряды деревьев чередуются с открытыми пространствами газонов, большими и малыми древесно-кустарниковыми группами. Важную роль играют формы листьев, цветов, плодов, кроны и т. д. Поэтому для пешеходных зон выбирают наиболее декоративные и ценные породы деревьев с выразительной текстурой коры и кустарники, которые меняют свой цвет в течение вегетационного периода.

Растения помогают усилить, подчеркнуть одни элементы оформления и скрыть другие, создать иллюзию расширения или сокращения пространства. С их помощью можно направить взгляд пешехода на отдаленный предмет и акцентировать широкую панораму. Единая форма использования растительности на всем протяжении улицы (скажем, платановая аллея) может объединить разнохарактерную или случайную застройку, и, наоборот, с помощью растительности единое пространство можно разделить на части.

Сейчас при озеленении пешеходных зон все чаще сокращают общее количество насаждений, но при этом придают каждому отдельному дереву значимость «живой скульптуры», «визуального события». Освещение при этом устраивается таким образом, чтобы останавливать внимание на том или ином живом компоненте уличного ансамбля — цветнике, группе деревьев, зеленом ковре газона, водных растениях декоративного бассейна. Интенсивность этого освещения, его цветовая тональность, даже направленность (например, вместо заливающего верхнего света — подсвет снизу) меняются по времени суток или по сезону.

Характер размещения зеленых насаждений на пешеходной улице зависит в основном от местных климатических особенностей. В южных городах, например, деревья становятся естественными теневыми навесами, под которыми обычно размещают скамьи. В иных условиях решающую роль может играть необходимость аэрации (минимум плотных посадок, широкие разрывы, открытые газоны) или, наоборот, ветрозащиты (плотные древесно-кустарниковые полосы-укрытия).

В Сочи при реконструкции центрального проспекта асфальт тротуаров был заменен высококачественными плитками разнообразного цвета, фактуры, рисунка. В образцовом состоянии поддерживаются газоны. Дорожки проложены не по жесткой прямоугольной сетке, а по основным направлениям пешеходного движения с использованием живых изгородей и низких подпорных стенок. Чтобы защитить корни старых платанов, часть тротуаров подвешена на консолях, нависающих над землей на 0,5 м. В них вмонтированы светильники, которые незаметны для прохожих, но эффективно подсвечивают деревья снизу. Мелкие технические сооружения декорируются рваным камнем, мхом, вьющимися растениями. Торговые блоки перекрыты общим навесом и включают декоративные стенки для телефонов, скамьи, автоматы с газированной водой. Открытые веранды, террасы, наружные лестницы, подпорные стенки, фонтаны, теневые навесы и решетки составляют единый ансамбль, гармонично сочетающийся с живописным южным ландшафтом. Такое взаимопроникновение разрушает привычную грань между искусственным и естественным, создавая органический синтез, обеспечивающий новое качество городской среды.

Примером удачного решения стала и широко известная Лайсвес-аллея в Каунасе. Здесь транспорт вынесен на две параллельные улицы с односторонним движением. По центру — липовая аллея, бывшие проезжие части замощены плиткой, на ней живописно размещены бетонные чаши с грунтом, цветочницы, декоративные бассейны, удобные скамьи, открытые кафе. Все это создает уют и удобства для посетителей магазинов, ресторанов, кафе, выставок, театров, деловых учреждений. Современное оборудование подчеркивает исторически сложившийся архитектурный облик застройки.

В Киеве Владимирская горка и архитектурно-исторический Софийский музей связаны пешеходной аллеей, объединяющей пять скверов. В каждом из них имеются площадки, где выставлены копии и оригиналы древних скульптур, созданы также видовые площадки для обзора панорамы Днепра и различных памятников архитектуры. Проложен специальный экспозиционно-прогулочный маршрут с обособленными местами отдыха, выделением «зон покоя», изолированных не только от транспорта, но и от транзитного пешеходного потока. Когда наряду с парадной аллеей создается сеть тропинок и малых аллей, где деревья, цветы, водоемы становятся главными компонентами, рассчитанными на то, чтобы их воспринимали внимательно, не торопясь, то в этих условиях броские уличные знаки, яркая торговая реклама, асфальтовые покрытия совершенно неуместны.

Формирование пешеходных улиц — новая и перспективная задача для современного градостроительства. Она требует анализа уже имеющегося опыта и внедрения наиболее прогрессивных решений в жизнь.

6.3 Скверы

Скверы — небольшие озелененные участки (как правило, размером 0,5—2 га), расположенные в городской застройке и предназначенные для кратковременного отдыха, прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, художественно-декоративного оформления площадей и улиц.

Роль скверов значительно возрастает в районах, где отсутствуют парки и нет возможности их создать (исторический центр, рельеф, климатические условия и т. д.). В этих случаях система скверов предоставляет населению возможность отдыха в природном окружении с радиусом доступности до 1 км.

Планировочное решение сквера зависит от места его размещения в городе, местных и климатических условий. Сквер может быть открытым — партерного типа с преобладанием газонов и цветников и закрытым — с посадками деревьев и кустарников, когда его надо изолировать от городского окружения. Сквер на площади, например, может занимать всю ее территорию, часть территории, быть в одном месте или состоять из нескольких частей. Нередко скверы располагают в виде «зеленого кармана» между зданиями.

Скверы на центральных площадях или перед значительным архитектурным сооружением, как правило, решены регулярными приемами с композиционной структурой, подчиненной архитектуре главного здания, помогающей раскрыть его фасад, основной вход и т. д.

Главным элементом сквера обычно является центральная площадка со скульптурой, фонтаном, бассейном, цветником или газоном с живописными труппами деревьев и кустарников. Если в центре сквера устанавливают монумент или фонтан, то композиция сквера учитывает их облик и помогает раскрытию художественных достоинств.

Архитектурно-планировочное решение сквера имеет более простую, чем в парке планировочную структуру, меньший ассортимент растений, требует внимания к деталям рельефа, благоустройству. Планировочная структура обеспечивает удобный отдых и движение пешеходов, а в скверах, примыкающих к интенсивным транспортным магистралям, на первое место выходят обеспечение защиты от вредного воздействия газов, шума с помощью плотной полосы растений по периметру и создание комфортных условий пребывания посетителей. Иногда используют специальные шумозащитные стенки.

Размеры, форма и композиция сквера зависят от конфигурации отведенной территории, принятой планировки площади, окружающей застройки, возможных путей решения функциональных проблем.

На архитектурно-планировочное решение сквера влияют расположение прилегающих улиц, направление основных пешеходных потоков. На площади с интенсивным пешеходным движением система дорожек сквера учитывает направление транзитного потока, который изолируют от площадок отдыха и направляют через сквер по кратчайшему пути. Скверы могут иметь не только разнообразные геометрические формы, но и неправильные иногда очень сложные конфигурации. Небольшая территория сквера заставляет проектировщика внимательно продумать функциональное использование участков, рациональное движение посетителей. В зависимости от интенсивности перемещения посетителей меняется и рекомендуемый баланс территории сквера (таблица 6.1).

Таблица 6.1 - Рекомендуемые размеры территории сквера

|

Элементы озеленения и благоустройства |

Размеры территории сквера, % |

|

|

на пути интенсивного движения пешеходов |

в виде «зеленого кармана» среди домов |

|

|

Газоны с посадками деревьев и кустарников |

67 - 71 |

84 - 89 |

|

Площадки и дорожки |

23 - 31 |

10 - 15 |

|

Цветники |

1 - 2 |

1 |

На баланс территории оказывают влияние условия конкретного объекта (назначение сквера, предполагаемая посещаемость, рельеф, климат и т. д.). В частности, в южных городах требуется создание затененных участков и большее количество деревьев, чем на севере. В среднем же для скверов применяют 100—200 деревьев на 1 га территории.

Таблица 6.2 - Баланс территорий скверов в различной градостроительной ситуации в % от общей их площади

|

Градостроительная ситуация |

Зеленые насаждения |

Дорожки и площадки |

Декоративные сооружения, малые формы, цветники |

|

Скверы на городских площадях, перекрестках улиц площадью до 1 га |

65 – 75 |

25 – 35 |

5 |

|

То же, площадью более 1 га |

70 – 80 |

20 – 30 |

5 |

|

В жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями |

75 – 85 |

15 – 25 |

5 |

|

На транспортных площадях и развязках, без допуска посетителей |

97 – 100 |

– |

3 |

Архитектурно-планировочная композиция скверов включает аллеи основного пешеходного движения, прогулочные тропы, площадки для отдыха. Ширину основных аллей рекомендуется принимать 4 – 6 м, а второстепенных – 1,5 – 4 м. Размещение входов на сквер зависит от организации всей системы пешеходного движения.

Скверы у общественных зданий (музеев, театров, кинотеатров, вокзалов и т. д.) предназначаются для кратковременного отдыха в ожидании сеанса или средств передвижения.

Иногда сквер из-за недостаточности размеров территории не может быть использован для отдыха и прогулок и поэтому служит только декоративным целям. Скверы на транспортных площадях и у развязок не рассчитываются на посетителей, в этих случаях их планировка прежде всего подчинена интересам создания безопасного движения транспорта.

Таблица 6.3 - Общие нормы озеленения скверов

|

Место размещения |

Количество растений на 1 га |

|

|

деревьев |

кустарников |

|

|

На центральных площадях городов (для отдыха, с размещением монументов или фонтанов) |

80 – 100 |

1000 – 1200 |

|

Перед значительными архитектурными сооружениями (для отдыха, без монументов) |

30 – 50 |

1500 – 2000 |

|

На площадях города (для регулирования потоков транспорта) |

– |

1000 – 1200 |

|

Там же (для отдыха, при окружающей застройке, не включающей значительные архитектурные сооружения) |

100 – 120 |

1000 – 1200 |

|

На улицах (между зданиями или на углах) |

120 – 150 |

1200 – 1500 |

Озеленение решается свободными группами на просторных газонах и посадками, подчеркивающими направление движение потоков. Используемые для обсадки скверов деревья и кустарники должны обладать устойчивостью к дыму и газам и одновременно отличаться высокими декоративными свойствами.

В скверах особое внимание уделяется качеству инженерного благоустройства территории и особенно мощению аллей и площадок. Естественный камень, гравий, кирпич, бетонные плитки хорошо сочетаются с газонами, цветами, водоемами, бассейнами и фонтанами.

|

Рисунок 6.9 - Екатеринбург. Сквер в историческом центре: 1 – пруд; 2 – плотина; 3 – канал в русле реки Исеть; 4 – здание музея; 5 – минералы под открытым небом

|

|

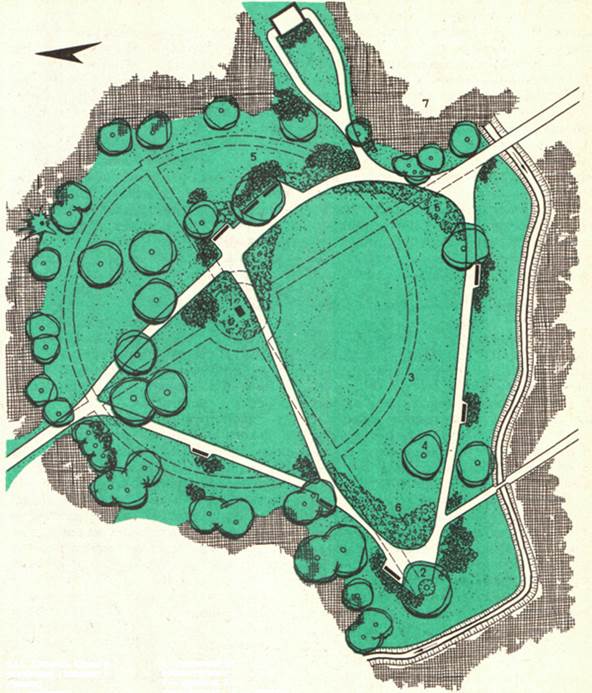

Рисунок 6.10 - Юрмала. Сквер у памятника Горькому и Райнису: 1 – памятник; 2 – смотровая площадка; 3 – дорожки до реконструкции; 4 – деревья; 5 – кустарники; 6 – группы цветов; 7 – лес

|

|

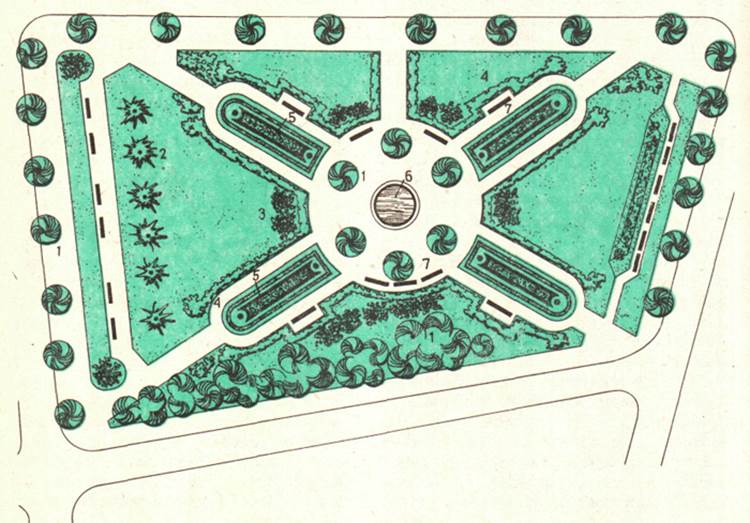

Рисунок 6.11 - Рига. Сквер на пл. Чернышевского: 1 – деревья существующие; 2 – деревья проектируемые; 3 – декоративные кустарники; 4 – стриженые изгороди; 5 – цветники; 6 – бассейн; 7 – скамьи

|

|

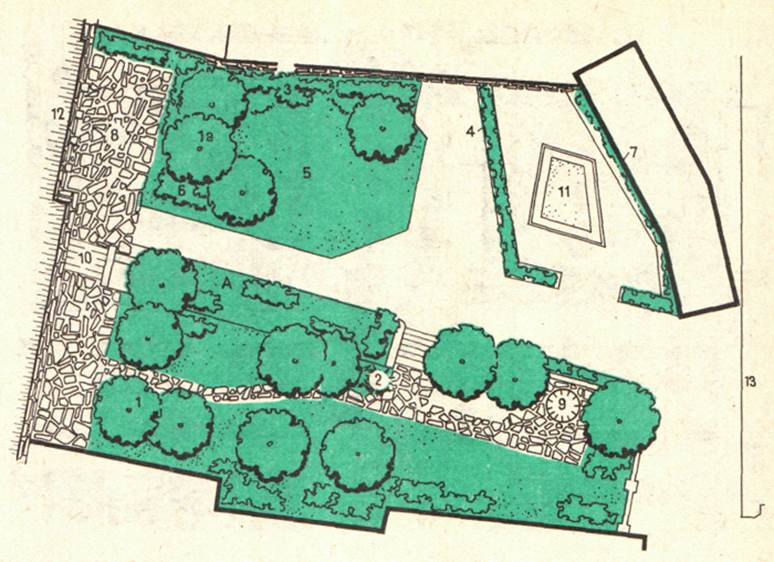

Рисунок 6.12 - Таллинн. Сквер на Вышгороде: 1 – деревья существующие; 1а – деревья проектируемые; 2 – хвойные; 3 – кустарники в группах; 4 – кустарники в живой изгороди; 5 – газон; 6 – цветники из многолетников; 7 – вьющиеся; 8 – мощение бетонной плиткой; 9 – колодец; 10 – лестница; 11 – песочница; 12 – смотровая площадка; 13 – Домский собор

|

В Ленинградском сквере вокруг монумента Петра I «Медный всадник» особое место занимают старинные фонари, которым отводится роль гармоничного дополнения своеобразных ландшафтных композиций. Вместе с уникальной оградой их формы и силуэты напоминают о народных традициях, мастерстве их создателей и тонком понимании ими красоты.

Исторический сквер в г. Екатеринбурге является составной частью водно-зеленого диаметра города, который сформирован вдоль течения реки Исеть. Сквер решен приемами регулярной планировки и расположен у водосливной плотины верхнего пруда. Композиционная ось сквера представляет собой систему водных зеркал. К каналу и водоемам спускаются гранитные ступени, за которыми расположены живописные композиции из растений лиственных и хвойных пород. В оформлении сквера широко применяются местные горные породы и минералы в виде многотонных глыб уральских самоцветов. Прекрасно гармонируя с зеленью, они представляют собой живописные естественные скальные образования, придавая скверу специфический характер уральского пейзажа.

Важное место в композиционном решении сквера отводится реставрированным корпусам — памятникам архитектуры периода становления заводского Екатеринбурга, превращенным в настоящее время в интересные музеи.

В 1888 г. в Риге архит. Г. Куфальдом на месте бывшего войскового плаца (современная пл. Чернышевского) был разбит сквер. В начале 70-х годов нашего столетия, когда многие насаждения утратили свои декоративные качества, была проведена реконструкция сквера. В центре был устроен бассейн, вокруг разбиты цветники. Своеобразие скверу придают живописно разбросанные на газонах группы луковичных разнообразных цветов. Вдоль одной из протяженных сторон высажены декоративные кустарники: кизильник блестящий, бирючина обыкновенная, смородина альпийская и золотистая.

Реконструкция сквера у памятника Горького и Райниса в Юрмале была проведена с целью улучшения условий обозрения памятника, движения пешеходов, создания уюта, уединенных уголков для отдыха посетителей. Практически полностью изменена схема размещения пешеходных аллей и площадок. В оформлении широко использованы рододендроны разнообразных цветов, луговые цветы.

Сквер в виде двух террас создан на Вышгороде (в старой части Таллинна) по проекту Н. Таммоя. Популярное место находится за Домским собором, откуда открывается живописный вид на море и город. При строительстве домов, расположенных по границе сквера, широко использовался плитняковый камень, который стал основным материалом при создании каменистого цветника.

|

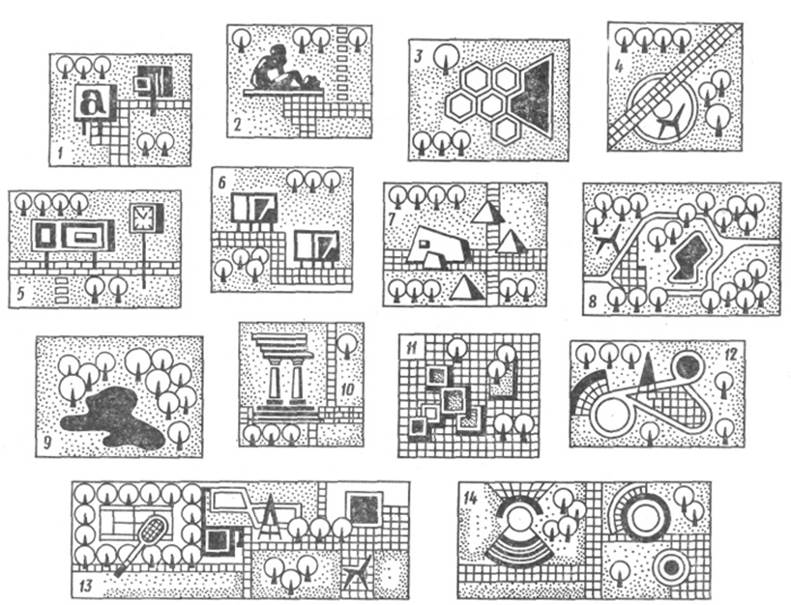

Рисунок 6.13 - Основные типы городских скверов и малых садов: 1 – с преобладанием элементов рекламы; 2 – «сады-скульптуры»; 3 – декоративные (цветочные, водные и др.); 4 – для транзитного движения и кратковременного отдыха пешеходов; 5 – с преобладанием элементов информации; 6 – сад-выставка декоративно-прикладного искусства, фотографий и др.; 7 – мемориальные; 8 – тихого отдыха и прогулок; 9 – сохраненные природные участки; 10 – историко-архитектурные; 11 – мобильные (с передвижными малыми формами); 12 – детские игровые; 13 – полифункциональные для игр и отдыха; 14 – зрелищные, увеселительные сады

|

Рисунок 6.14 - План сквера у Белорусского вокзала в Москве

|

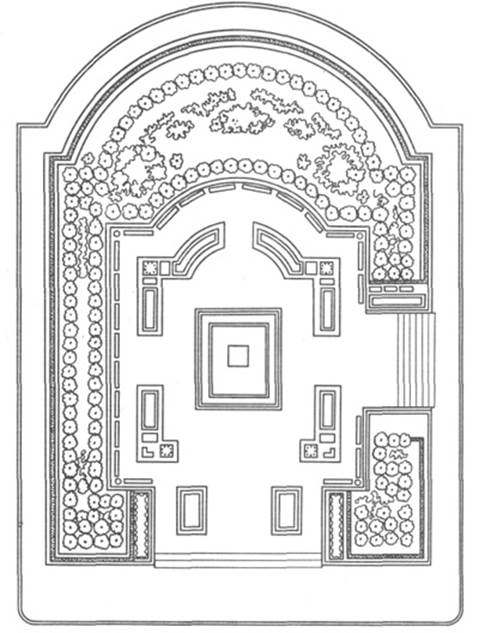

Рисунок 6.15 - План «орнаментального» сада для созерцательного отдыха «Ваза-паркен» (Стокгольм): 1 – декоративное мощение из бетонных плит и камня; 2 – площадки со скамьями; 3 – декоративные бассейны; 4 – трельяжи; 5 – подпорная стенка из естественного камня

|

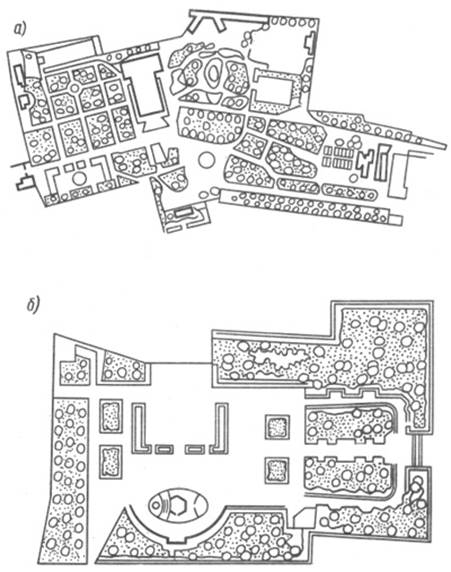

Рисунок 6.16 - Примеры планировки городских садов (Москва): а – сад им. Баумана; б – сад «Аквариум»

|

Рисунок 6.17 - Примеры планировки существующих скверов (Москва): а – на пл. Коммуны перед театром Советской Армии; б – на пл. Лермонтова

|

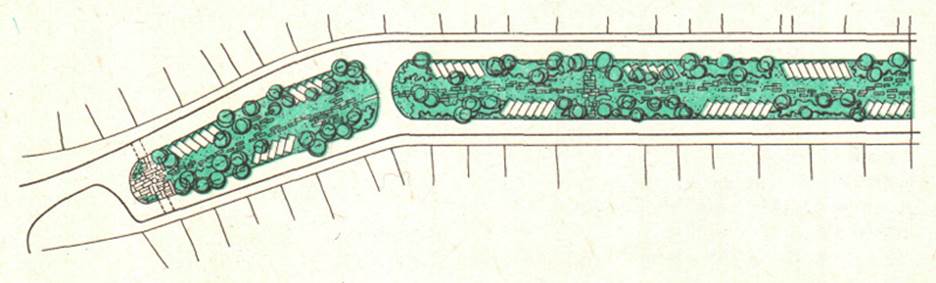

6.4 Зеленые насаждения в микрорайонах и кварталах

В систему озеленения микрорайонов и кварталов входят сады, зеленые насаждения на участках отдельных или групп жилых зданий, озелененные участки при школах, детских садах-яслях, физкультурных площадках и спортивных комплексах. Немаловажная роль отводится деревьям и кустарникам, представляющим собой защитные посадки по границам микрорайона, вдоль внутримикрорайонных проездов, вокруг хозяйственных сооружений, площадок мусоросборников, гаражей и т. п.

Физкультурно-спортивные, детские, площадки отдыха изолируются друг от друга и от застройки, но при условии организации хорошего проветривания.

Санитарно-гигиеническое воздействие растений значительно увеличивается при укрупнении массивов зеленых насаждений. В связи с этим очень важно размещать микрорайонные сады смежно с озелененными участками школ, детских дошкольных учреждений, физкультурно-спортивных комплексов. Увеличение площади зеленых насаждений в исторически сложившихся кварталах возможно при их реконструкции не только за счет сноса некоторых зданий, но и за счет создания садов на крышах домов, гаражей.

Проект озеленения микрорайона создается с учетом природных условий местности, его ландшафтных особенностей, существующих транспортных и пешеходных связей, расположения инженерных коммуникаций и т. д. Уровень озеленения и благоустройства прежде всего зависит от размещения застройки, поэтому проект планировки микрорайона или квартала должен учитывать все основные требования озеленения городских территорий. Одна из главных задач – определение наиболее целесообразного функционального зонирования. Зоны выделяются: придомовые – для обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий; спокойного отдыха и прогулок (вблизи домов); активного отдыха с физкультурно-спортивными площадками, плескательными бассейнами (на некотором расстоянии от жилья). Общая площадь озелененной территории в микрорайоне достигает 60–75 %.

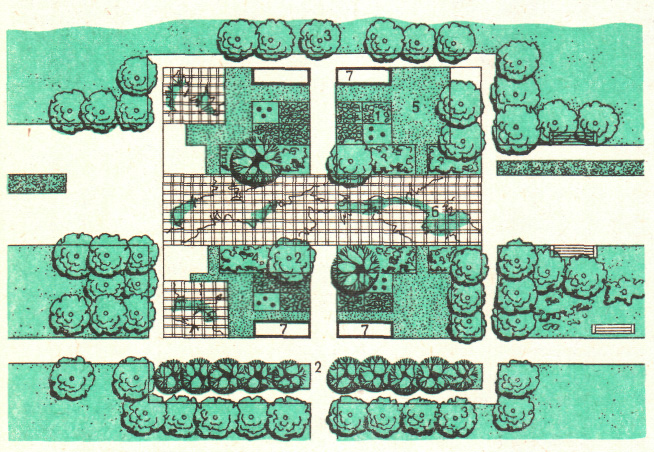

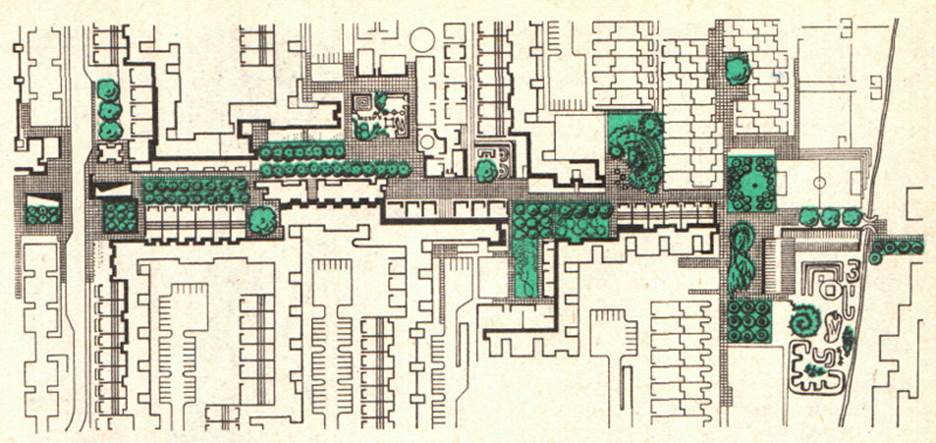

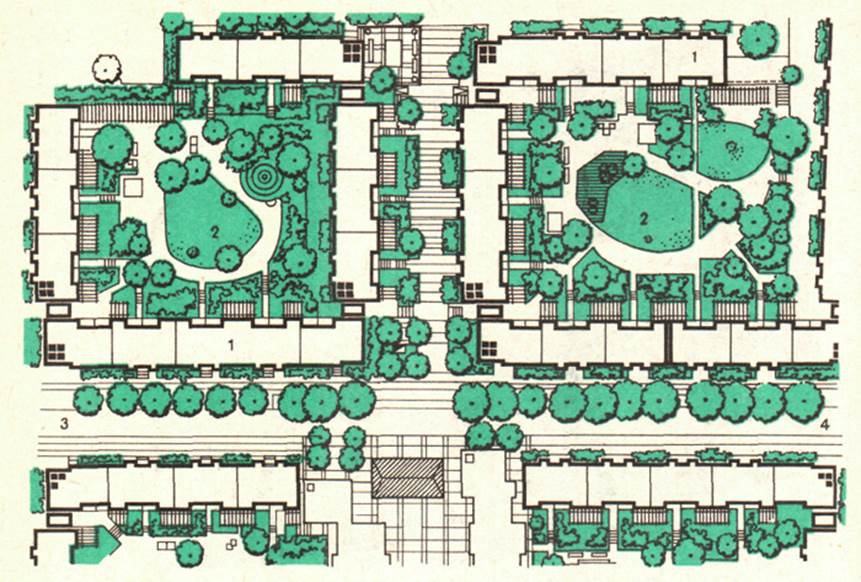

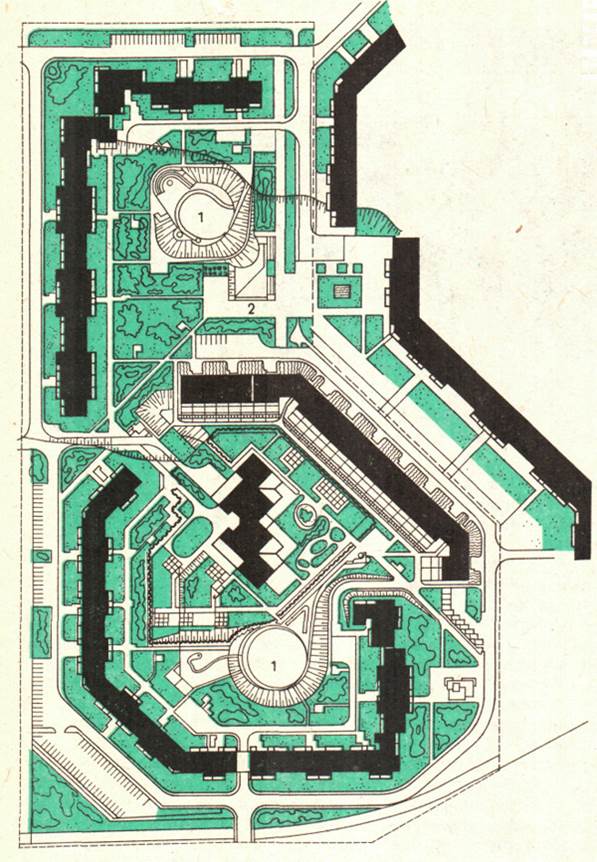

Рисунок 6.18 - Проект застройки центрального района г. Бернау.

Фрагмент: 1 — жилые дома; 2 — озелененные дворы; 3 — улицы;

4 — зеленые насаждения

|

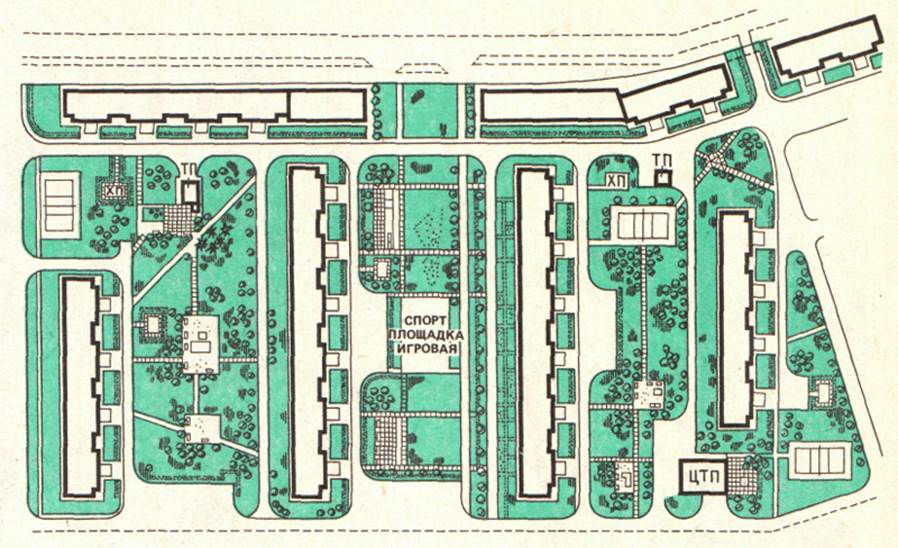

Рисунок 6.19 - Пример озеленения и благоустройства при строчной застройке группы домов: ТП — трансформаторная подстанция; ХП — хозяйственная площадка; ЦТП — центральный тепловой пункт

|

При проектировании озеленения микрорайона или квартала следует предусмотреть:

· удобные пешеходные связи со всеми сооружениями и площадками;

· возможность подъезда к жилым домам, детским учреждениям и т. д.;

· изоляцию зданий от шума, пыли и т. д.;

· разграничение с помощью различных по назначению площадок;

· затенение в летний период части площадок и пешеходных дорожек;

· создание живописных композиций из растений, улучшающих внешний вид микрорайона или квартала.

Следует предусмотреть изоляцию площадок для мусоросборников с помощью растений и их затенение в течение всего дня.

Жилой двор – главное пространство современного микрорайона. Им пользуются ежедневно все жители, причем наиболее активно дети, старики, мамы с колясками, т. е. те малоподвижные демографические группы, для которых он становится «жизненным» пространством. В связи с ростом этажности жилых домов до 16– 17 и даже 20–22 возникла опасность создания дискомфортных микроклиматических условий, неблагоприятной психоэмоциональной среды в плотно застроенных кварталах. Опасность эта вызвана не столько плотностью современной застройки, сколько игнорированием ее специфики. В пятиэтажной застройке основная масса деревьев достигала третьего, четвертого этажей. Этот зеленый полог зрительно членил пространство, уравновешивал массу зданий, оказывал благоприятное воздействие на всю жилую застройку, смягчал внешнее однообразие домов. Теперь зелень как бы стелется лишь у самого подножия домов-гигантов, достигая не более четверти высоты корпуса.

Двор – это первое звено в связи человеческого жилища с природой.

Понятно, что ландшафтные элементы, которые вводятся в среду застройки высокой плотности, не являются в полном смысле природными. Тем важнее использовать все возможности для расширения площади под озеленение, причем в наиболее приемлемых с экологической точки зрения формах.

Таким условием прежде всего становится укрупнение участков озеленения. Очевидно, участок размером 0,5–0,8 га является тем нижним порогом, за которым можно рассчитывать только на чисто искусственные формы. Практика показывает, что такое экологическое ядро может включить в себя небольшую рощу, сформированную из наиболее « жизнеспособных и дополняющих друг друга пород деревьев и кустарников; зеленую или частично замощенную плиткой «поляну» для игр, солнечных ванн; периферийный «зеленый пояс» двора – загущенные и быстрорастущие высокие деревья, которые и создают ощущение городской «поляны», заслоняют хотя бы частично фасады зданий. Если открытое пространство в центре такого сада превышает в поперечнике 30–40 м, оно может быть дополнительно расчленено отдельными группами или полосами деревьев и кустарников. В границах сада важно сохранить в ходе строительства существующую растительность, микрорельеф, почвенный слой, отвести за его пределы подземные коммуникации.

Во дворах более затесненных, где не может быть выделено достаточно крупного зеленого «ядра», приходится делать ставку на некоторые формы озеленения, характерные для пешеходных улиц. Среди них подъем уровня газона над уровнем тротуара (на 0,5–1 м), посадка цветов в передвижные бетонные емкости, создание трельяжей и пергол с лианами, формовка .стриженых стен, разделяющих площадки отдыха разного назначения и т. п. Плиточные покрытия с дренажными швами явно предпочтительнее сплошного монолитного мощения. Необходимо создание мест обитания птиц. Должны быть ограничены рыхление почвы, перекопка приствольных кругов, сжигание листьев и т. п.

Основная функция жилого двора – рекреационно-оздоровительная. Поэтому необходим вынос за пределы центрального озелененного пространства всех технических сооружений, которые мешают основным функциям: автостоянок, трансформаторных подстанций, котельных, мусоросборников и т. п. и организация комплексных площадок с гибким сменным и многофункциональным использованием оборудования различными группами населения.

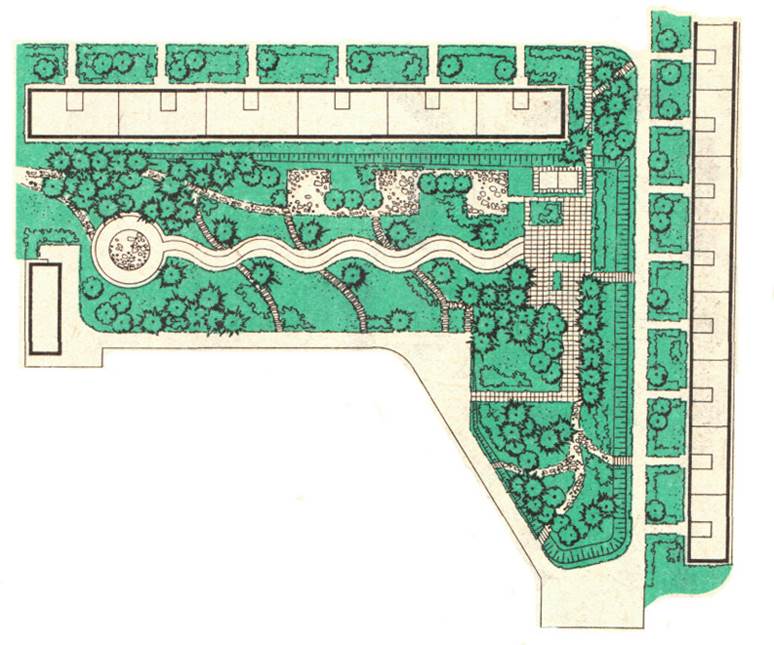

Рисунок 6.20 - Пример озеленения участка жилого дома. Автор Т. И. Вольфтруб

|

Рисунок 6.21 - Экспериментальный жилой комплекс в Нижнем Новгороде: 1 - комплексные игровые пространства (КИП); 2 - центральная площадь комплекса

|

Во дворе должна начинаться или через него проходить хорошо озелененная, изолированная от транспорта аллея для прогулок или оздоровительного бега, катания на лыжах, велосипедах. Такой маршрут объединяет смежные дворовые пространства, выводит их к ближайшим паркам, стадионам, набережным и в какой-то мере компенсирует дефицит свободных площадей в массивах с высокой плотностью застройки.

Одним из средств, значительно улучшающих среду жилого массива высокой плотности, может стать геопластика. Например, озелененные земляные валы защитят пространство двора от уличного шума, резких ветров, нежелательного визуального давления технических сооружений и скоплений автомашин на стоянках. Искусственные «каньоны» и «холмы», пирамиды и амфитеатры стимулируют подвижность и фантазию детей, внесут необходимые ландшафтные акценты, расчленят пространство, придадут ему образную индивидуальность.

В перспективе все большее значение в ландшафтном решении жилых комплексов приобретает многоярусное вертикальное озеленение фасадов. Уже найдены экономически и технически оправданные приемы создания садов на крышах, «галерейных» и приквартирных садов.

Район Ясенево в Москве плотно застроен преимущественно 16-этажными домами, но из-за значительных перепадов рельефа, которые удачно подчеркнуты силуэтом застройки, дворов, раскрытых на лесной массив и пруды, его жители считают, что они живут в весьма благоприятных природных условиях. Этому способствуют использование приемов геопластики, декоративное оформление газонов, цветников скульптурой и т. п. Здесь, особенно в южной части района, ощущается стремление авторов проекта придать определенность, конкретность понятию «жилой двор», решить его как относительно замкнутое, интимное, созвучное человеческому масштабу образование.

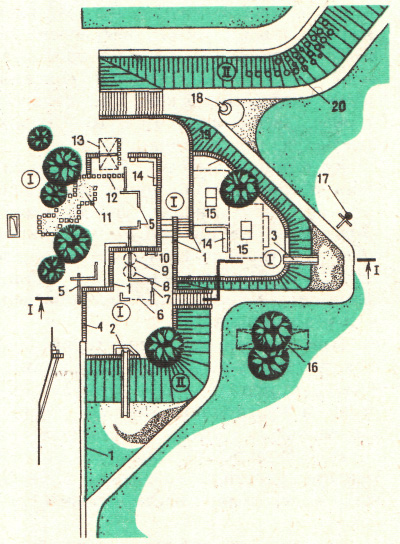

В Нижнем Новгороде создается экспериментальный жилой комплекс. Проектировщики рассматривали благоустройство как сложную архитектурную задачу и, применяя пластически и эстетически выразительные элементы, стремились придать эмоциональное богатство городской среде.

Пространство двора организовано путем создания комплексных игровых пространств (КИП), охватывающих все возрастные категории населения. Особое внимание уделяется детям, для них предоставлен максимум свободы для физкультуры, спорта, проявления игровой фантазии и склонностей. По контуру жилых домов, по бульвару проложены велосипедные дорожки шириной 2,5 м, по ним можно подъехать к магазинам, школам, другим сооружениям. В проекте шумные зоны активного отдыха удалены от домов в центр и окружены плотными шириной 20–30 м зелеными посадками с местами тихого отдыха и хозяйственными площадками.

При проектировании жилых дворов авторы расширили функции спортивно-игровых площадок с помощью элементов эстетического воспитания. Например, в игровом пространстве «городок художников» есть стенки и участки с покрытием, предназначенные для рисования, песочницы для маленьких строителей и скульпторов. Спортивно-игровые площадки оборудованы игровой скульптурой. На лужайках предусмотрены отдельные элементы спортивных игр: щит с баскетбольной корзиной, тренажная стенка для тенниса. Все спортивные площадки (волейбол, баскетбол, хоккей, теннис) вынесены за пределы дворов. Спорт сконцентрирован на участке школ и в спортивном центре.

|

Рисунок 6.22 - Комплексные игровые пространства одного из дворов жилого комплекса в Нижнем Новгороде. План и разрез. I – площадка с размещением оборудования: 1 – подпорная стенка; 2 – горка для школьников; 3 – горка для дошкольников; 4 – стенка для игры в мяч; 5 – стенка для рисования; 6 – стенка для лазания; 7 – турник; в – шест; 9 – канат; 10 – шведская стенка; 11 – песочница; 12 – балансир; 13 – качели детские; 14 – скамья; 15 – площадки для настольного тенниса; 16 – качели русские; 17 – баскетбольная корзина; 18 – бассейн-ливнесток; 19 – цветники; 20 – амфитеатр; II – игровой откос

|

На основе анализа эксплуатации существующих зеленых насаждений в микрорайонах и кварталах можно сделать вывод, что оптимальное количество деревьев должно быть не более 200 шт. на 1 га (взрослых, полноценных), а кустарников – 1500 – 2000 шт. на 1 га. Деревья следует высаживать в грунт на расстоянии не менее 5 м от стены здания. Важное значение имеет уровень грунтовых вод, который влияет на ассортимент используемых растений.

Максимально допустимые продольные уклоны пешеходных дорожек 8 – 10 %, а троп 10 – 12 %. При более крутом уклоне создаются пандусы, серпантинные спуски, ступени.

Функции и эстетику двора необходимо решать одновременно, в рамках всего микрорайона. Ансамблевость здесь вовсе не означает единообразия пространства, приемов оформления, а скорее, наоборот, их максимальное разнообразие, индивидуализацию, отход от шаблона.

Контрольные вопросы по лекции:

1. Какие принципы лежат в основе проектирования озеленённых территорий города?

2. Какие функции выполняют городские зелёные насаждения?

3. Что объединяет все элементы городской системы озеленения?

4. Какова рекомендуемая ширина бульвара и какие существуют её разновидности?

5. Почему отказались от традиционного устройства бульваров по оси улицы?

6. Какие архитектурные элементы часто включают в композиции бульваров?

7. В каких климатических зонах размещение и проектирование бульваров имеет особенности, и какие именно?

8. Что представляет собой бульварное кольцо Москвы и когда оно было создано?

9. В чём особенности Приморского бульвара в Баку?

10. Как решается задача пешеходного движения в современных городах?

11. Какие страны первыми начали внедрять пешеходные зоны и с какими результатами?

12. В чём особенности архитектурно-ландшафтного оформления пешеходных улиц?

13. Какие материалы и элементы применяются для декоративного мощения пешеходных зон?

14. Почему в пешеходных зонах важно разнообразие форм и видов растительности?

15. Как изменяется роль каждого дерева в современных пешеходных улицах?

16. Как геопластика используется при озеленении пешеходных и дворовых пространств?

17. Какие задачи выполняют скверы в городской среде и где они особенно важны?

18. Какие существуют типы скверов по градостроительной ситуации и назначению?

19. Какие параметры озеленения характерны для скверов разных типов?

20. В чём заключаются особенности озеленения дворов в условиях плотной городской застройки?