План лекции:

5 Классификация озеленённых территорий в городах

5.1 Городские парки. Назначение и классификация

5.2 Многофункциональные парки

5.3 Специализированные парки

5 Классификация озеленённых территорий в городах

Структурными элементами системы озелененных территорий городов являются объекты ландшафтной архитектуры - парки и сады, скверы и бульвары озелененные территории жилых и промышленных комплексов, объекты культурного назначения и особо охраняемых природных территорий.

Одним из главных структурных элементов системы являются городские парки как крупные зеленые массивы, предназначенные для отдыха населения, улучшения санитарно-гигиенических условий антропогенной среды.

5.1 Городские парки. Назначение и классификация

Парки - крупные объекты ландшафтной архитектуры, представляющие собой массивы зеленых насаждений, организованные в определенную объемно-пространственную композицию и предназначенные для отдыха жителей населенных мест.

По местоположению в планировочной структуре города парки и сады подразделяются на общегородские (центральные) и районные (в жилых районах). Парки и сады в городе могут иметь историческое значение, являться объектами-памятниками садово-паркового искусства.

По своим функциям парки подразделяются на многофункциональные (старое название - парки культуры и отдыха, ПКиО) и специализированные.

К многофункциональный относятся парки и сады, несущие разнообразные функции, в том числе прогулок и отдыха, развлечений и игр. физкультуры и спорта, массовых и зрелищных мероприятий и т.п.

Специализированные парки и сады несут одну или две функции. Это спортивные парки, детские, парки-сады - выставки, мемориальные парки, научно-просветительные и этнографические, ботанические и зоологические сады и парки, парки - памятники садово-паркового искусства, санаторно-курортные парки (в городах-курортах),

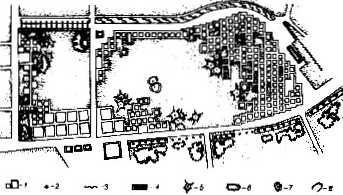

Классификация парков приведена на рисунок 5.1.

Рисунок 5.1. Классификация парков по размерам, ландшафтно-генетическим признакам, градостроительному назначению

По природным и ландшафтно-генетическим особенностям выделяют парки нагорные: приморские; по берегам и склонам рек и озер; гидропарки, создаваемые на основе водных систем рек; парки на основе лесов (лесопарки); лугопарки - на основе открытых пространств лугов. В отдельном группе загородные и сельские парки (в поселках), агропарки (на территории сельской местности), бизнес-парки (на территории крупных промышленных комплексов). Особое место занимает группа национальных парков, парков-заповедников, дендропарков.

При проектировании многофункциональных парков на стадии генерального плана и проектов детальной планировки крупнейшего города такого типа парки для массового отдыха рекомендуется размещать равномерно в плане города, чтобы обеспечить доступность для проживающего населения всех возрастных групп.

В крупных городах парки эпизодическою посещения для видов отдыха познавательного или развлекательного характера (парки- выставки. этнографические, ботанические и зоологические парки и др.) должны иметь транспортную доступность, регламентируемую в пределах до 1 ч и более.

Территории для нарков размещаются в доступной приближенности к жилой застройке с учетом бюджета свободного времени человека, его физической мобильности. В современных условиях урбанизации, уплотнения городской застройки и дороговизны земельных участков для жилищного и промышленного строительства наиболее пригодные территории по местоположению, качеству рельефа. освещенности планируются под застройку.

Наименее пригодные для застройки территории, находящиеся в границах большого города, овраги, склоны, поймы рек и берега озер, болота и т.п., как правило, отводятся под парки. Такого рода территории могут быть ценны по своим качествам и потенциальным возможностям преобразования и трансформации ландшафта, превращения его в культурный садово-парковый ландшафт.

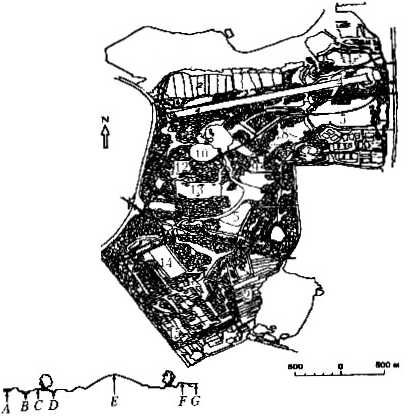

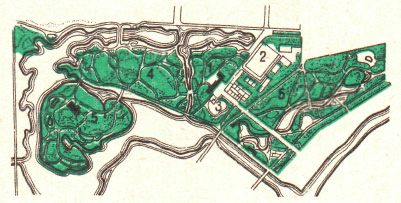

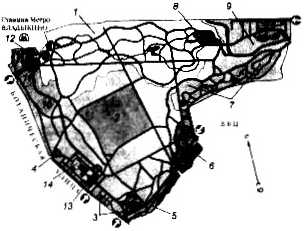

Так. в Амстердаме (Голландия) по проекту К. ван Эстерна на территории, отвоеванной у моря, к 1934 г. был создан парк «Амстердамский лес» площадью 895 га (рисунок 5.2). Па его территории устроены террасы вдоль гребного канала длиной 2 км с тремя дорогами для пешеходов, велосипедов, автомобилей, с микрорельефом открытого театра, холм площадью 20 га и высотой 15 м. Главной особенностью создания парка явилась посадка лесных культур на искусственно созданном рельефе по террасам из бука, клена, липы. вяза. дуба. Впоследствии лесные культуры в процессе роста и развития постепенно подвергались формированию в виде куртин, живописных групп растений. Таким образом создавался садово- парковый ландшафт на территории, отвоеванной у моря.

В 50-е гг. XX в, н Ленинграде произведен намыв территории для создания парков - Приморского парка Победы и Южно-Приморского парка, а в нарке Авиаторов широко применялось формирование рельефа в виде холма.

В городе Анапе на низких, затопляемых морскими приливами и паводковыми водами берегах создан детский парк, где уровень земли был поднят за счет грунта будущих водоемов парка.

В городе Торонто (Канада) для парка на озере Онтарио создано три искусственных острова.

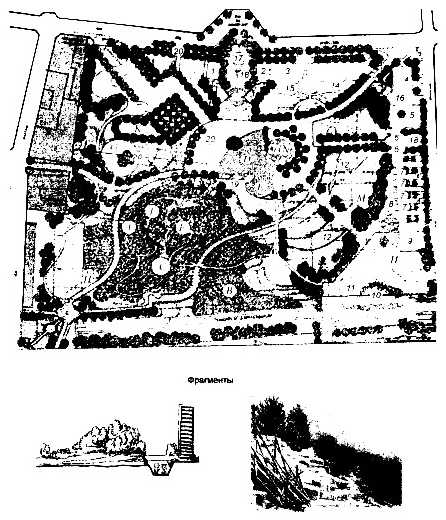

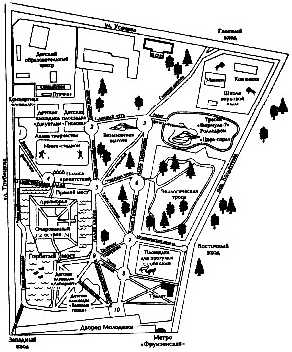

В Париже в условиях возрастающего дефицита озелененных территорий в 1976 г. на бросовой территории бывших скотобоен разработан проект районного парка им. Ж. Брассенса. введенный в эксплуатацию в 1982 г.

|

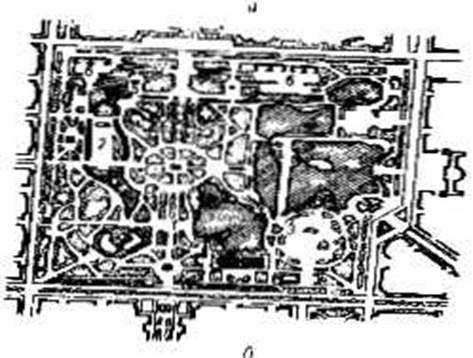

Рисунок 5.2 - План парка -Амстердамский лес»

(Амстердам. Голландия), 4 – регата-канал; 5 – детские футбольные

поля; 6 – спортивные площадки – игровое поле; 15 – кемпинг; 16 – экспериментальное хозяйство Разрез по A – B – C – D–E – F – G. A – уровень моря. В – регата-канал на 4,5 м ниже уровня моря;

С дороги, иэ 2 м ниже уровня Е – искусственный холм - на 12 м выше уровня моря; F – прогулочные дороги, на 0,25 м выше уровня моря, G – озеро, на 1.6 м ниже уровня моря

|

Известны парки, созданные н XIX и XX вв. н крупнейших городах Европы и Америки (рисунок 5.3-5.7).

|

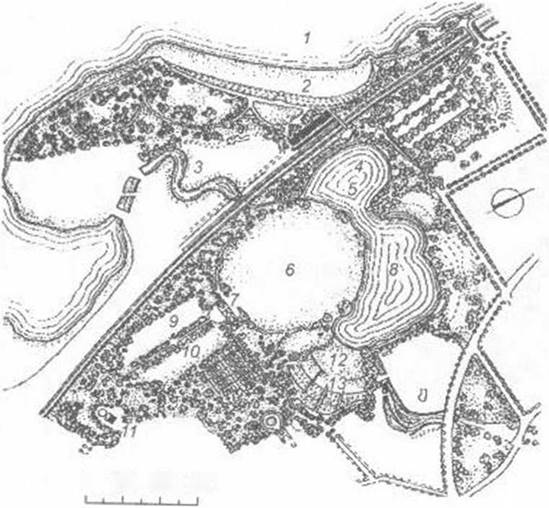

Рисунок 5.3 - Пример планировки парков в городах США (Территаун-парк, г. Нью-Йорк, созданный на прибрежной затапливаемой территории): 1 - река Гудзон; 2 - пляж; 3 - приток реки Гудзон; 4, 5 - место купания и каток, 6 - площадки для легкой атлетики; 7 - павильон; 8 - озеро; 9, 10 - детские площадки; 11 - хозяйственный двор; 12 – сцена открытого театра; 13 - места для зрителей |

|

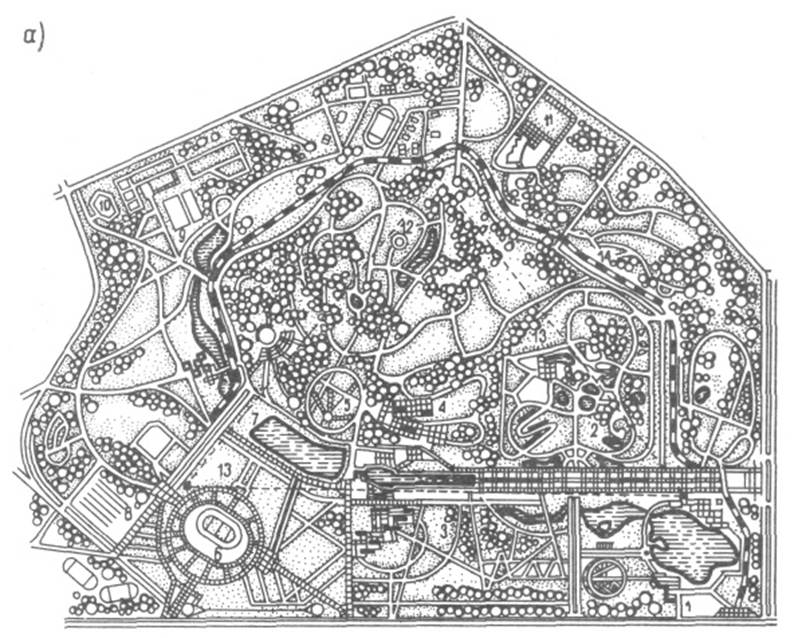

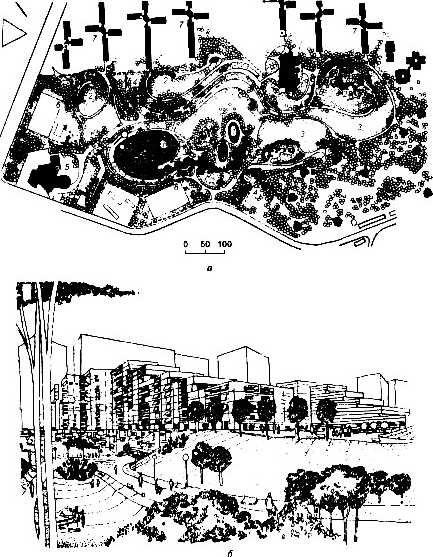

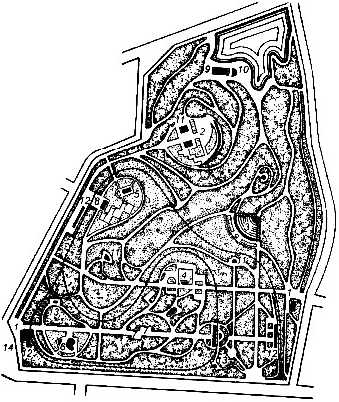

Рисунок 5.4 – Парк культуры и отдыха в Катовицкой агломерации (Польша): а — план; б — общий вид центральной части парка; 1 — городок аттракционов; 2 — зоосад; 3 — выставка цветоводства; 4 — купальный комплекс; 5 — «фестивальное поле»; 6 — стадион; 7 — центр водного спорта; 8 — открытый театр; 9 — пионерский центр; 10 — туристский центр; 11 — центр технического прогресса; 12 — культурный центр, планетарий; 13 — канатная дорога; 14 — узкоколейная железная дорога |

Рисунок 5.5 - Парк

Жоржа Брассенса (Париж) созданный на территории бывших

свалок. Генеральный план и фрагменты. Ландшафтно-планировочная организация:

А – сосна; В – буковая роща; С – бельведер, D – водоем; E – ручей; F – нимфа,

С – площадка; Н – прогулочная зона; М – площадка для юношества;

N – модельный узел: 1 – администрация; 2 – клуб;

3 – детский сад, 4 –

ясли; 5 – центр матери и ребенка; 6 – оранжерея;

7 – вольеры; 8 – подземный вход 9 – площадка приключений;

10 – резервная территория; 11 – технический сервис; 12 – передвижной павильон;

13 – туалет; 14 –

территория детского сада; 15 – сад тихих

игр; 16 – территория детских ясель; 17 – бассейн; 18 – оборудованная площадка;

19 – дозорная башня; 20 – вход

|

Рисунок 5.6 - Парк района Ля Дефанс (Париж), созданный на насыпной искусственно созданной территории; а – план парка; 7 – искусственные водоемы; 2 – искусственные холмы; 3 – поляны для отдыха и игр; 4 – рощи деревьев; 5 – дворец

культуры; б

– спортивные поля; 7 – террасные дома; 8 – дома-башни;

|

|

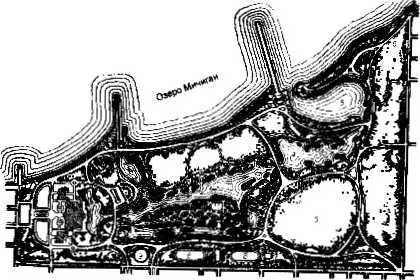

Рисунок 5.7 - Джексон-парк (г. Чикаго), созданный на затапливаемой территории; 1 – бассейн Колумбии; 2, 4, 5, 10 – лагуны; 3 – площадка для игры в гольф; 6 – павильон; 7 – хозяйственный двор; 8 – площадка для игр, 9 – площадка для тихого отдыха; 11 – розарий; 12 – центральное здание (проекты парков выполнены братьями Олмстед в начале XX вв)

|

5.2 Многофункциональные парки

Многофункциональный парк – крупный зеленый массив, включающий учреждения культуры, с благоприятными природными данными (существующие насаждения, рельеф, водоемы), удобным расположением в городе и транспортной связью. Показательный пример: первый многофункциональный парк в Москве - Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) площадью 109 га - был организован в августе 1928 г. на территории Сельскохозяйственной выставки и Нескучного сада по проекту архитектора А.В. Власова.

По разработанному в 30-е гг. XX в. положению парк культуры и отдыха (ПКиО) является государственным учреждением и создается в городе, поселке, районном центре в целях лучшего использования природных условий для организации культурного отдыха населения и проведения разнообразной культурно- просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди взрослых и детей.

При разработке проекта многофункционального парка необходимо рассчитывать его размеры н зависимости от общей градостроительной ситуации, количества прожинающего населения.

Общая площадь парка зависит от средней нормы площади на одного посетителя. По примерным расчетным данным норма на одного посетителя в парке должна составлять 50 60 м*. Размеры территорий парка определяются специальным расчета» посещаемости. Количество посетителей парка, одновременно находящихся на его территории, условно принимается в 5-8% от численности населения города (района).

При расчетах нагрузки и размеров отдельных участков парка вводится специальный коэффициент сменности посетителей. Такой коэффициент принимается в размерах 1.5-2,0 для городских паркин и 1.0-1,2 для загородных парков. В дни празднеств, больших соревнований и крупных мероприятий количество посетителей увеличивается в 1.5 2 раза. Зимой количество посетителей снижается в 2-3 раза, весной и осенью - в 3-4 раза. Как правило, лети составляют до 20% общего количества посетителей парка. Максимально допустимая рекреационная нагрузка на территорию парка должна быть не более 100 чел./га. Такой норматив обусловлен тем, что при увеличении нагрузки происходит повреждение элементов планировки и растительности.

Под рекреационной нагрузкой на территорию понимается максимальное количество посетителей парка на единицу его площади за определенный промежуток времени (СП 4 2.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Радиус доступности - показатель расстояния по конкретным трассам пешеходного или транспортного движения, в пределах которою для населения доступны те или иные объекты (озелененные территории).

При расчете сети парков крупных городов используют примерные нормативы, которые приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Примерные нормативы сети парков в крупных городах

|

Объект |

Норма площади, м2/чел |

Площадь парков, га |

|

|

на жителя |

на посетителя |

||

|

Общегородские парки |

5.0 |

50-60 |

100 и более |

|

Специализированные парки |

8.0 |

60 70 |

12-50 |

|

Парки и сады жилых районов со спортивными комплексами |

4.0 |

50 |

До 25 |

|

Зрелищно-развлекательные сады |

– |

25 |

15 |

По современным градостроительным нормам в крупных городах при проектировании многофункционального парка районного значения устанавливается радиус доступности посетителей до объекта. По примерным нормативам доступность парка для жителей района должна находиться в пределах 1500 м Расстояние между жилой застройкой и границей парка принимается не менее 50 м.

На основе опыта создания парков в городах России минимальная площадь многофункционального парка условно установлена в 25 га

При создании в парке полного комплекса устройств и сооружений в условиях, приближающихся к природным, площадь многофункциональных парков в крупных городах должна составлять не менее 50 га

Характер посещаемости парка определяется демографическим составом населения, его культурным уровнем и благосостоянием, а также природными условиями, живописностью пейзажей, сезоном года.

Социологические исследования, проведенные в санкт-петербургских садах и парках, показали, что в первой половине дня до 80% посетителей составляют пожилые люди, причем половина из них приходят с детьми дошкольного возраста. После 15 ч в парк начинают приходить школьники, студенты (посещение кружков, лекций). В вечернее время увеличивается количество молодежи и людей среднего возраста, которые сосредотачиваются в местах занятий спортом, на дискотеках, лекториях, выставках, в читальнях и т.п. Примерно 20% от общего количества посетителей парка составляют дети.

Функционально« зонирование территории парив

Функциональным зонированием называется проектная работа по распределению территории и на характерные территориальные единицы или районы, где должны размещаться места отдыха (активного и пассивного, тихого).

Функциональное зонирование проводится на основе комплексного предпроектного анализа территории и определяется с учетом;

- градостроительных условий и формирования общегородской системы отдыха в городе;

- размеров проектируемого парка;

- наличия природных компонентов - растительности, водоемов, рельефа.

Природные компоненты и ландшафтные особенности территории должны предопределять размещение зон парка.

При зонировании территории, как правило, выделяют эону для активных массовых видов отдыха. Наибольшую часть территории рекомендуется освобождать для тихого (пассивного) отдыха.

Зрелищные сооружения с массовым скоплением посетителей, аттракционы, спортивные комплексы располагают у основных магистралей движения, имеющих кратчайшие связи с входами в парк.

Территория, предназначенная для тихого отдыха, планируется, как правило, на участках крупных зеленых массивов с водоемами и выразительным рельефом.

При проектировании парка на базе существующих насаждений для зоны физкультурно-оздоровительных мероприятий (зона спорта) выделяют открытый участок с ровным рельефом.

Зону детского комплекса следует размещать ближе к входам н парк со стороны жилой застройки.

В 60-е гг. XX столетия н проектных организациях Украины были разработаны модели районирования и функционального зонирования многофункциональных парков. По мере увеличения размеров парка зона тихого отдыха увеличивается по отношению к другим эонам. Например, в парке от 150 до 300 га зона тихого отдыха занимает 60-70% его территории. В парке размером 400 -800 га - до 80-85%, а остальные зоны располагаются на территории парка в пределах 15-20% общей площади.

Функциональное зонирование территории многофункционального парка включает ряд зон (районов) с преобладающими видами использования Эго зоны массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительного отдыха детей, хозяйственная и административная зоны.

Примерное соотношение зон территории парка приводится в табл. 5.2.

Зона массовых мероприятий (зрелища, аттракционы) включает аттракционы и различные виды развлечений. Территория зоны должна быть компактной па участках, прилегающих к главному входу н парк. Перечень сооружений, их размеры и количество «выделяются направлением работы парка, природными свойствами, размещением в плане города и характером окружающих парк территорий.

Таблица 5.2 - Функциональная организация территории многофункционального парка

|

Функциональные эоны парка |

Доля в общей площади парка, % |

Примерные расчетные нормативы парковой территории |

|

|

м2 / посетителя |

чел./га |

||

|

Зона массовых мероприятий (зрелища, аттракционы) |

5-17 |

30-40 |

350-250 |

|

Зона культурно-просветительных мероприятий |

3-8 |

10-20 |

1000 - 500 |

|

Зона спирта (физкультурно- оздоровительных мероприятий) |

10-20 |

75-100 |

130-100 |

|

Зона отдыха детей |

5-10 |

80-170 |

130-60 |

|

Прогулочная (зона тихого, пассивного отдыха) |

75-40 (в малых по величине парках) |

200 |

До 50 |

|

Хозяйственно- алминистративная зона |

2-5 |

- |

- |

Крупный по размерам многофункциональный парк должен располагать широкими, четко направленными аллеями, площадями для театров, кинотеатров и других зрелищных сооружений, продуманными путями эвакуации зрителей, связями со входами в парк и общегородским транспортом.

В крупном парке и зоне массовых мероприятий предусматривают аттракционы, поля массовых действий (игры, песни, танцы) в виде площадей геометрической конфигурации с искусственным покрытием (из расчета 10 м2 на посетителя). При проектировании аттракционов выделяют самостоятельную территорию, удаленную от зоны тихого отдыха, театра, эстрады, с удобными транзитами, рассчитанными на прием больших потоков посетителей. В зависимости от вместимости и типа конструкции аттракционов различают:

- аттракционы для взрослых и детские аттракционы;

- передвижные аттракционы из сборно-разборных конструкций:

- стационарные механизированные аттракционы сложных конструкций, рассчитанные на одновременную посадку от 20 до 50 чел.;

- крупные, стационарные механизированные аттракционы со сложной объемно-пространственной композицией, рассчитанные на 50 и более мест.

Широкое распространение получили динамические аттракционы с движением в одной или нескольких плоскостях, с наклонными и концентрическими трассами движения; тематические аттракционы: космические, морские, воздушные, подземные, подводные, автомобильные, железнодорожные, создающие иллюзию путешествий с приключениями. Аттракционы являются массовым видом развлечений, что создаст атмосферу праздничности.

Танцевальные площадки (веранды, дансинги) размещают изолированно от участков тихого отдыха или объединяют с рестораном, выставкой, аттракционом. В дневное время их можно использовать как теневой навес или веранду для оркестра. Танцевальная веранда должна находиться на удобных для обзора местах – возвышенности или среди специально задуманного уголка отдыха с фонтаном, скульптурой, цветами, у водоемов. Для удобства посетителей предусматривают размещение небольших кафе и легко трансформирующихся точек питания под тентами. В районе аттракционов их необходимо равномерно распределять по территории с учетом условий эксплуатации парка и сезона, преимущественно у детского сектора (при обеспечении этих участков городским водопроводом и канализацией).

В зоне массовых мероприятий предусматривают:

- разгрузочные площадки, оформленные цветниками, водоемом, скульптурой перед кафе или рестораном;

- хозяйственный и транспортный подъезды;

- автостоянки (за границей территории парка);

- туалеты.

Среди сооружений крупного по размерам многофункциональною парка (до 200 га и более) значительную роль играют отбытые, или зеленые, театры, предназначенные для драматических, музыкальных представлений, показательных спортивных выступлений, хоровых выступлений, эстрадных и оркестровых концертов, вместимостью от 600-800 до 1000-3000 зрителей, в отдельных случаях 30 тыс. и более. Например, открытые театры массовой песни («Певческое поле») в Литве, Латвии и Эстонии в виде сложных архитектурных комплексов рассчитаны на десятки тысяч певцов.

При организации открытых театров учитывают их назначение. Так. оптимальная вместимость кинотеатра - до 2000 зрителей. Площади кинотеатров для массовых выступлений в крупных парках - до 10 тыс. зрителей и более.

Форма плана определяется очертаниями амфитеатра (овальным или прямоугольным), его конструктивным решением (театры, сооруженные на естественном или искусственном и смешанном основаниях).

В отечественной практике получили распространение театры средних размеров, для которых целесообразно использовать естественный уклон местности. При выборе места для зеленого театра имеют значение акустические особенности и эстетические соображения: восприятие зрителями окружающего пейзажа изнутри, со ступеней амфитеатра Участок должен быть удален от шумных объектов, транспортных и пешеходных магистралей защищен от ветра. Для изоляции от внешнего шума и ветра необходимо использовать степы из древесных растений с плитной кроной, которые способствуют хорошей акустике. С точки зрения акустики и видимости лучшими являются амфитеатры яйцевидной и овальной формы.

Предельное удаление крайних мест составляет 30-50 м. для массовых выступлений - до 160 м.

Ширина сцепы должна быть 10-50 м, глубина - 5-45 м. расстояние от сцены до первого ряда - 1.5-6 м.

Сцены зеленых театров оформляются архитектурными средствами и подчиняются определенному плану.

Традиция устройства таких сиен восходит к XVII в. Она получила широкое рас п ростра некие в архитектуре русских «воздушных» театров XVIII в. (театр в Кусково, Павловске). R этих театрах устраивали небольшие сценические площадки (Кусково – 21 х 18 м. Марли 15 х 18 м), приподнятые па 1-1.2 м над уровнем пола амфитеатра, с рядами деревьев, кустарников, образующими четкие границы сцены. Кулисами сцены служили стриженые шпалеры высотой 2-2,5 м (деревья, кустарник), перспективно уходящие в глубину сцены; задником – стена из более высоких зеленых насаждений. Расстояния между кулисами составляли 1,5-2.5 м.

Кулисы зеленого театра в парках южных городов России можно создавать из древесных растений (кипарис, лигуструм). В парках городов средней полосы - из липы, барбариса, кизильника, боярышника, сирени. Опыт показал, что большая часть открытых театров не пользуется для дневных представлений, поэтому сцена должна быть расположена с северной стороны. Подходы к театру и при необходимости обслуживающие подъезды должны соответствовать оптимальному использованию их с учетом вместимости театра (количества зрителей) и эвакуации зрителей за 10-15 мни. Выбор системы эвакуации зрителей (радиальная, поясная, радиально- поясная) зависит от участка, рельефа местности и расположения окружающих театр проходов и проездов. Для театров большой вместимости рекомендуется радиально-поясная, а малой вместимости – поясная нерядовая система. Радиальная система проходов обеспечивает меньшее удаление мест внешнего радиуса от сцены. Для круглого амфитеатра вместимостью до 30 тыс. чел. такая система наиболее рациональна.

В больших театрах необходима организация радиальной эвакуации зрителей. При построении радиальных эвакуационных проходов обязателен относительно пологий подъем амфитеатра (менее 1:2). Сечения радиальных проходов рекомендуется делать переменными

Максимальная вместимость театра рассчитывается исходя из нормы 0.5 м2 на одного зрителя (ширина скамьи 25-35 см, ширина прохода между рядами 45-60 см). Оптимальная пропускная способность сборных проходов и их выходов 500-800 чел./мин.

Состав сооружений и устройств в зоне театра предопределяется функциональным назначением. Это могут быть участки (фойе) для отдыха зрителей во время антракта, буфеты, кафе или рестораны. сад скульптур или розарий, (вооружения театров доминируют в прилегающей к ним зоне парка, становятся его композиционной темой, организовывают или подчиняют себе пространство. В районе театра уместны такие элементы архитектурно-художественного оформления, как цветочные партеры, бассейны, фонтаны, скульптура, которые обогащают облик сооружения, несут определенную идейную нагрузку.

Зона культурно-просветительных мероприятий. В крупных парках (50-100 га) предусматривают читальные павильоны, здания для лекториев, выставки. При проектировании следует учитывать, что соседство шумных развлечений вступает в противоречие с конкретными условиями эксплуатации парка. Зеленый театр и танцевальная площадка не должны находиться на близком расстоянии друг от друга, и наоборот - сооружения выставки и читальни, лектория и читальни могут быть размещены рядом и решены в едином комплексе.

Одним из видов культурно-просветительных мероприятий в крупных по размерам парках являются выставки, задача которых - знакомство с историей города, достижениями науки, техники, промышленности, сельского хозяйства, культуры, салоно-паркового искусства. Композиция территории парковых выставок определяется местом их расположения в парке, размерами и ландшафтными особенностями территории. Размеры территории парковых выставок, как правило, колеблются от 0,3-0.5 до 1.5- 2.0 га. Размеры координируются природно-климатическими условиями. площадью парка, требованиями к организации экспозиции (с включением павильонов). Выставки могут быть организованы в виде своеобразных садов скульптуры, роз, георгинов, лиан и др. Такие сады являются самостоятельными камерными, регулярными или пейзажными композициями, имеющими свой композиционный центр - павильон, партер, водоем. Компоненты экспозиции размешают в малых пределах зрительного восприятия (до 25 м). Они не должны быть перенасыщены информацией, так как при этом снижаются восприятие и художественное качество среды. При этом предмет, экспонируемый на фоне древесных насаждений, декоративной стенки из естественного камня, группы цветочных композиций или газона не должен создавать отчуждение объекта и фона, а наоборот, должен дополнять парковую композицию, развивать заложенное в ней художественное начало.

Вертикальные размеры парковых сооружений не должны превышать 1/3-2/3 высоты окружающих насаждений. Исключение могут составлять композиционные доминанты, высота которых может быть на 1/4 больше высоты окружающих деревьев.

При построении композиции сада-выставки необходимо предусмотреть элемент новизны или неожиданности, который обостряет ощущения (различия в ритме, материале, цвете, величине, фактуре и ТЛ).

Большое значение должно придаваться декоративному покрытию дорог и площадок, декоративным бассейнам, фонтанам, вазам и др. Для выставки характерны легкие павильоны, объемы на опорах, любые трансформирующиеся конструкции, свободно вписывающиеся в пейзаж.

Читальные павильоны. При проектировании парков следует предусматривать павильоны, в которых необходимо обеспечить условия для чтения. С этой целью выделяют тихие, спокойные участки парка у водоемов, на уступах высоких склонов, в полуоткрытых пространствах, вблизи лужаек и полян.

Читальный павильон можно компоновать с павильоном или площадками для настольных игр, что не нарушает общей тишины и удобства хранения игрового инвентаря. Читальный павильон может объединяться с садом-выставкой растений открытого грунта (иридарий, георгинарий в др.), с выставкой скульптур и т.д. Для создания уединенной обстановки у читальни можно запроектировать внутренний открытый дворик с декоративным бассейном и скульптурой или крытую галерею с видом на окружающие пейзажи. В окружении деревьев и кустарников размещают шезлонги для чтения, небольшие лектории на воздухе. Утилитарные предметы; садовая мебель, информационные стенды, киоски, пазы, скульптура стилистически должны подчиняться общему характеру композиции. Само здание читальни выполняют из каркасных или других конструкций, дающих много снега помещениям и нс нарушающих связь с окружающим ландшафтом парка.

Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий. Одним из основных видов активной рекреационной деятельности парков являются спортивные и развлекательные игры, тренировочные упражнения, прогулки на лыжах, велосипедах, на лодках, купание. Ведущее место по значению и площади в крупном многофункциональном парке (до 100 га) занимает спортивный комплекс, включающий площадки для тенниса, волейбола, баскетбола, игр в городки и т.п.

Опыт проектирования и строительства парков показывает, чти в зонах массовых посещений и в физкультурно-оздоровительной зоне рекреационные нагрузки высоки и, как правило, составляют не менее 100 чел./та.

В крупных по размерам парках следует предусматривать спортивные комплексы, включающие:

- футбольное поле (100 х 70 м);

- площадки для баскетбола (30 х 20 м), волейбола (14 х 23 м) и городков (15 х 30 м);

- теннисные корты (20 х 40 м);

- гимнастическую площадку;

- легкоатлетическое ядро, стрелковый тир (50 м),

- площадку для тяжелой атлетики;

- велотрек;

- плавательный бассейн, спортивный зал.

По величине спортивные комплексы подразделяются;

- на малые – с площадью участка не менее 3 га и трибунами для сидения от 1500 до 3000 мест;

- средние - соответствен по не менее 5 га и 3000-10 тыс мест;

- большие - соответственно до 10 га и 10 тыс. - 50 тыс. мест

На территории большого спортивного комплекса необходимо предусмотреть такие сооружения, как гардеробы, душевые, комнаты судей, комната врача, комната отдыха. Подсобными сооружениями являются склады, мастерские и т.п.

При проектировании спортивной зоны с футбольным полем, спортивными площадками необходимо ориентировать зги сооружения длинной осью с севера на юг с допустимым отклонением для широты места от 45 до 60* па 5-15’ (в Заполярье – до 25’).

Проектируя спортивное сооружение на открытом воздух, необходимо обратить внимание на окружение объекта и влияние неблагоприятных факторов среды - шума, ныли, копоти, северных (холодных) ветров и преобладающих сильных (более 5 м/с) ветров в данном месте. По существующим нормативам уровень грунтовых вод по доджем превышать 70 см от поверхности футбольного поля.

Зона отдыха для детей. Для детского отдыха необходимо отводить участки с благоприятными санитарно-гигиеническими условиями

Территория может быть решена в виде:

- локального комплекса (у главного входа);

- основного игрового комплекса (у главного входа) и его филиалов (у дополнительных входов, в других частях парка);

- отдельных площадок или групп, размещенных на территории парка с учетом сложившейся природной ситуации.

Два последних варианта характерны для парков больших размеров. а также парков, находящихся в окружении жилых массивов.

При размещении растительности необходимо учитывать затененность территории, особенно в парках южных областей городов. В северных областях, где мало солнечных дней, затененность территории парка отрицательно воздействует па посетителей.

При проектировании детских игровых площадок следует предусмотреть:

-площадки для игр с песком;

- площадки водных игр;

- площадки творческих игр, связанных с техническим моделированием. строительством, рисованием, лепкой;

- площадки для обучения правилам уличного движения и катания па автомобилях, велосипедах и самокатах;

- приключенческие площадки - космические, подводные, сказочные крепости и городки;

- площадки-зоосады и площадки-аттракционы;

- площадки для подвижных игр и тд.

По нормативам предусматривают площадки:

- для малоподвижных игр с песком детей до трех лет - размером 10 – 100м2 при норме 3 м2 на одного ребенка;

- подвижных коллективных игр детей в возрасте 4-6 лет - размером 120- 300 м2 при норме 5,0 м2 на одного ребенка:

- подвижных коллективных игр детей в возрасте 7-12 лет размером до 400 м2.

Для детей-подростков 12-15 лет устраивают площадки для различных подвижных игр - от одиночных до массовых игр спортивного характера размером 2150-7000 м2 при норме 10 м2 на одного посетителя и игровые комплексы для детей 14 лет (площадки для подвижных коллективных игр размером 7000 м2 при норме 15,0 м2 на одного посетителя).

Еще в 70-х гг XX в в Японии в городе (каке на международной выставке «Экспо» был создан увеселительный комплекс «Экспо-ленд» для детей и взрослых, включая русские большие и малые юрки, карусели, колесо обозрения, аттракционы: «Хрустальный дворец», «Полет в космос», «Ураган», «Путешествие по реке», «Мир игрушек», «Аллея деревянных лошадок». Например, аттракцион «Ураган» представлял собой систему кабин на вращающихся платформах в окружении фантастического бушующего океана, киноэкранов с шумящими волнами и создавал иллюзию мореплавания на корабле во время шторма. Примеры оборудования детских эон можно проследить на планировке современных парков-моделей Ла Вилег. Диснейленд (Франция, Париж) и др. Широкое распространение получили обозревательные, динамические аттракционы с движением в одной или нескольких плоскостях, с наклонными и концентрическими трассами движения: тематические аттракционы; космические, морские, воздушные, подземные, подводные, автомобильные, железнодорожные, создающие иллюзию путешествий с приключениями.

Ряд оригинальных элементов оборудования площадок для приключенческих и водных игр разработан в различных проектных организациях России и частных проектных фирмах. В проектах предусмотрено использование унифицированных типовых де »алей из дерева, бетона, пластмасс. Применяются вариабельные детали, позволяющие создавать элементы игрового оборудовании, малые формы архитектуры антивандального характера.

Зоны отдыха для детей рекомендуйся выделять на основе анализа естественно-при родных особенностей территории и предусматривать их с учетом использования рельефа, водоемов, растительности в сочетании с искусственными элементами (сооружения, игровое оборудование, покрытие). Детские площадки в парке должны быть изолированы от транзитного движения взрослых посетителей. Планировочное решение детского комплекса должно быть простым, ясным для свободного ориентирования ребенка на местности, но не лишенным выдумки. Оптимальный тип объемно-пространственной структуры детской зоны - это полуоткрытый ландшафт с наличием площадок с сооружениями, лужаек, групп деревьев. В южных областях следует размещать затеня ющие устройства типа навесов, беседок, а также предусматривать крупные группы деревьев.

Прогулочная зона тихого, пассивного отдыха. Территория для тихого отдыха должна занимать наибольший удельный вес по отношению ко всей территории парка (до 70%)

Рекреационные нагрузки, как правило, должны быть снижены до 40-50 чел./са Прогулочная эона размещается на пересеченном рельефе (естественном или искусственном) среди полян, рощ. массивен насаждений, водоемов.

Композиция строится полностью на основе природных факторов по типам многоплановой пространственной структуры.

На территории парков с невыразительными формами рельефа, отсутствием растительности и водоемов ставится задача создания полноценного садово-паркового ландшафта средствами ландшафтного проектирования (рисунок 3.8).

Большая роль отмолится определению номенклатуры, вместимости и количества садово-парковых сооружений, что зависит от величины и типа парка.

Необходимо рассчитать количество сооружений в зависимости от единовременной вместимости всей территории парка и примерного распределения посетителей по зонам. Данные расчета уточняются заданием на проектирование. Все сооружения должны не перегружать общий характер садово-паркового ландшафта и гармонично вписываться в его пейзажи Сооружения выявляются и декорируются различными растительными группировками, должны быть выполнены в едином стилистическом направлении. В зонах массового посещения капитальные сооружения композиционно должны быть увязаны с прилегающей городской застройкой и зонами парка

|

Рисунок 5.8 - Пример городского парка центральной части города (Венгрии, Будапешт). Объемно-пространственная структура построена по принципу сочетания открытых и полуоткрытых пространств. Центрами тяготения служит водоем для катания на лодках, театр на открытом воздухе, организованный на слабо выраженном рельефе

|

5.3 Специализированные парки

Специализированные парки создаются в крупнейших городах, когда возникает необходимость создавать рекреационные территории с узкопрофильной ориентацией, например с ориентацией на отдых исключительно детского населения или на занятия спортом

По ландшафтно-генетическому принципу парки классифицируют с учетом природных условий местности: вблизи рек. озер, морей, на базе лесов, на пересеченном гористом рельефе и т.п.

Состав и количество парковых сооружений, элементов благоустройства зависят от тематической направленности содержания парка и определяются заданием на проектирование и проектным решением.

Опыт проектирования парков позволил определить примерное соотношение элементов территории специализированных парков (% от общей площади):

- территория зеленых насаждений и водоемы – 65-70;

- аллеи, дорожки, площадки – 28-25;

- сооружения и застройка - 7 -5.

5.3.1 Спортивные парки (спортивные комплексы)

Спортивные парки – это объекты ландшафтной архитектуры, где первостепенная роль отведена физкультуре и спорту, активному отдыху населения города для массового оздоровления, физического развития и воспитания современного человека. Спортивные парки подразделяются:

- на специализированные - для тренировок, занятий лечебной физкультурой;

- комплексные для соревнований спортсменов по самым разнообразным видам спорта.

Спортивные парки, как правило, занимают площадь 20-50 га. К спортивному парку предъявляются особые требования по местоположению в структуре города или района, по природным условиям местности - рельефу территории, растительности, освещенности солнцем, чистоте воздушного бассейна. При проектировании придается большое значение функциональному зонированию территории.

Функциональное зонирование определяется:

- четким графиком движения; разделением спортсменов и зрителей, отдыхающих в парке;

- загрузкой и эвакуацией демонстрационных, учебно-тренировочных сооружений и сооружений для активного отдыха;

- выделением рекреационных территорий для восстановления физических, психических сил спортсменов и посетителей парка. Пример планировки спортивных парков приведен на рис. 3.25. Планировка спортивных парков строится в основном на контрасте открытых и закрытых пространств. Спортивные парки рассчитываются на массовую посещаемость населения. При проектировании, как правило, выделяют следующие зоны (% от площади всей территории):

- спортивная - 40-50;

- развлечений – 5-7;

- тихого отдыха - 40-30;

- обслуживания - 5-7.

При зонировании территории по санитарным соображениям и для обеспечения безопасности участников и зрителей необходимо предусмотреть удаленное расположение мест для занятия некоторыми видами спорта, такими как водно-моторный, стрелковый, автомобильный, конный.

Спортивная зона может иметь определенную функциональную направленность (например, конной верховой езды) или разделяться на сектора: сектор водного спорта, детский сектор, физкультурно-оздоровительный сектор, сектор с клубом юных моряков. Площадки. дороги, сооружения занимают большой удельный вес. Спортивные устройства согласно требованиям ориентируются широкой стороной с севера на юг (допустимые небольшие углы отклонения – 5-150. в Заполярье – до 250). Площадка для городков проектируется в направлении на север, северо-восток.

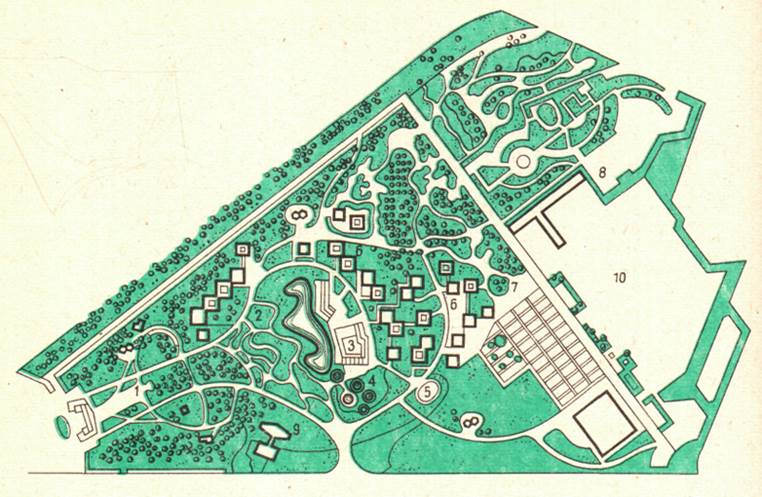

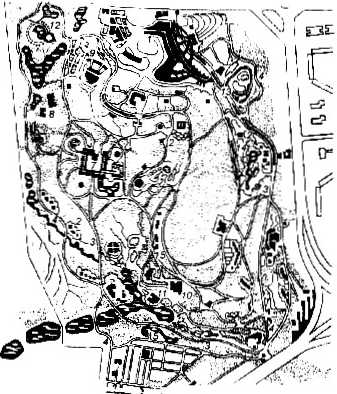

Рисунок 5.9 - Схема планировки спортивного парка (Польша, г. Новые Тахты):

1 – вход; 2 – гимнастическая площадка; 3, 4 – площадки для волейбола, баскетбола;

5 – поле для хоккея на траве; 6 – теннисный корт;

7 – тренировочная площадка: 8 – площадка для ручного мяча; 9 – плавательный бассейн; 10 – плескательный бассейн;

11 – пруд; 12 – площадка для отдыха; 13 – спортивный зал; 14 – раздевалки;

15 – детская площадка, 16 – горка, 17 – туалеты

На территории крупных парков, как правило, организуются стадионы, включающие комплекс сооружений.

Ядром стадиона является футбольное поле с. трибунами и вспомогательными сооружениями. На территорию стадиона и входы на трибуны по нормативам необходимо предусматривать не менее двух проходов, а также не более 500 чел на 1 и ширины дороги. По форме и конструкциям трибуны вокруг футбольного поля разделяют на односторонние, двусторонние, серповидно-оптимальные. подковообразные, эллиптические, круглые, в конфигурации амфитеатра. Но конструкции трибуны устраивают из уплотненного грунта, бетона, дерена, пластика. Ширина главною входа на трибуны должна составлять не менее 2,5 м, главного прохода – 0,90-1,25 м. вспомогательного прохода - 0,65-0.75 м: ширина ряда - 0,75-0,90 м при ширине скамьи 0,30-0,35 м. Количество мест в одном ряду - 14-25, оптимально до 32. Количество рядов в одной секции трибуны при загрузке через люки - не более 27. При загрузке сверху конструкции трибуны (не более 5 рядов) высота подступни ряда должны быть не более 40 см. Расчет вместимости трибун определяется из общего количества населения (город, район). Исключаются дети и лица преклонного возраста (40%).

Для эвакуации зрителей стадионы должны быть обеспечены широкими дорогами и площадями, удобно связанными с входами и общегородским транспортом (допустимое удаление от входов 0,5 км. иногда до 1,0 км. но не ближе 200 м). При размещении футбольных полей с трибунами односторонней или подковообразной конфигурации необходимо учитывать открывающийся с трибуны широкий обзор ландшафта через открытое пространство футбольного поля (на оси композиции могут быть размещены тренировочные поля. просто поляны) на соседние территории (море, озеро, противоположный берег реки, поля. горы).

Зона тихого отдыха выделяется, как правило, в крупных спортивных парках; под эту зону отводится значительная часть территории. Там же необходимо предусмотреть детский сектор. Участки зоны отдыха решают в виде свободных, пейзажных по конфигурации полян, плавных линий дорог и аллей, что создаст благоприятную обстановку отдыха и служит контрастом с напряженным ритмом композиции спортивных площадок и самой активной деятельностью посетителей (тренировки, соревнования) спортивной зоны.

По существующим нормам под озеленение спортивных парков необходимо отводить до 30-50% от всей территории. При озеленении территории отдельных участков предъявляются требования в отношении инфляционного режима, защиты от ветра и шума. Не рекомендуется затенять игровое пространство площадок. следует создать спокойный фон из насаждений, что очень важно при играх (теннис, волейбол, баскетбол).

Ширина полос защитных насаждений по границе спортивного парка или отдельных площадок должна составлять не менее 5 м с одним или двумя рядами деревьев, кустарников. В рядах между деревьями рекомендуется расстояние 2,5 - 3 м. а между рядами - 2 м.

При формировании защитных кулис насаждений сохраняют интервал в 10-15 м от границ игровых площадок, имеющих соответствующие металлические ограждения.

По ограждениям предусматривают посадку лиан в виде винограда девичьего и амурского.

При озеленении участков вокруг спортивных площадок принимаются во внимание фактура и цвет листвы, характер цветения.

Растения со светлой листвой, а также цветущие кустарники не рекомендуются, так как они создают неблагоприятный для игр фон из-за структуры, ажурности листовой поверхности крои, их светлой тональности.

Из ассортимента исключаются растения, засоряющие игровые площадки и открытые плавательные бассейны (иголками, семенами, лепестками цветков), подверженные ветролому (клен серебристый и др.), повреждаемые заморозками (экзоты), с рано опадающей листвой.

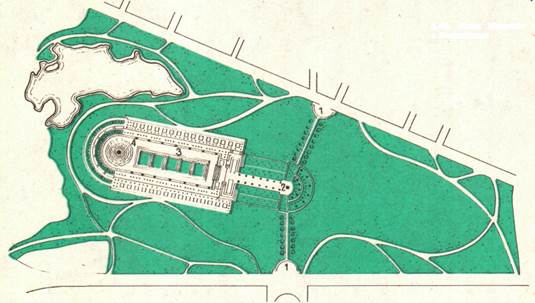

Олимпийские (спортивные) парки. Это объекты ландшафтной архитектуры для международных спортивных соревнований с регламентированной номенклатурой специализированных спортивных сооружений и устройств, отвечающих высокому классу международных требований.

При организации олимпийских парков решаются сложные градостроительные проблемы: строительство современных по архитектуре и конструкции спортивных сооружений, олимпийской деревни, гостиниц. зданий культурно-бытового обслуживания спортсменов и туристов.

Необходима взаимосвязь комплекса с транспортной системой и перспективой развития города.

По своей организации олимпийские комплексы подразделяются на единые, компактные, с самостоятельной выделенной территорией (рис. 3.26).

В планировке олимпийского парка со стадионом на 100 тыс. и более зрителей необходима четкость и ясность плана с доминирующим центром. При зонировании территории в зависимости от задания на проектирование отдельные зоны могут быть объединены (спортивная и тренировочная), отсутствовать (зона развлечений) или к ним могут быть добавлены, например, зоны водного, велосипедного спорта и т.д.

Характерными для олимпийских комплексов являются крупномасштабность решения сооружений - площадей, стадионов, разгрузочных: четкость построения пешеходных и транспортных дорог (шириной 10-120 м), занимающих 60-70% всей территории.

После проведения мероприятий олимпийские комплексы большей частью работают как обычные спортивные парки.

|

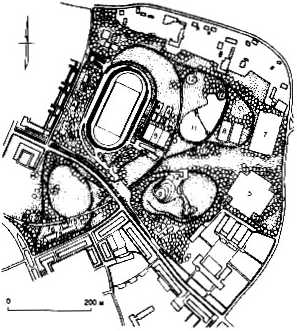

Рисунок 5.10 - Планировка Олимпийского комплекса в Мюнхене (1972 г.). Парк создан на месте городских свалок с искусственным рельефом, с применением приемов геопластики: 1 – центральная арена: 2 – гимнастический вал; 3 – плавательный бассейн, 4 – велотрек; 5 – универсальный зал,6 – зал для волейбола; 7 – поля для хоккея на траве; 8 – тренировочные поля; 9 – зал для разминки; 10 – олимпийская деревня для женщин; 11 – олимпийская деревня для мужчин, 12 – телебашня; 13 – телецентр; 14 – городок прессы. 15 – театр, 16 – искусственное озеро; 17 – насыпной холм; 18 – станция метро; 19 – станция скоростной железной дороги; 20 – автостоянки

|

5.3.2. Детские парки

Эти объекты ландшафтной архитектуры создаются в крупнейших городах в соотвествии с потребностями города или района, с учетом размеров и природных характеристик отводимой территории, необходимой номенклатуры сооружений и устройств. Для организации детских парков необходимо использовать территории с наличием благоприятных факторов природной среды, способствующих активному отдыху, физическому и умственному развитию детей. Формирование паркового ландшафта как среды для отдыха детей должно способствовать образному и познавательному содержанию его элементов.

В детских парках организуют воспитательную и оздоровительную работу для детей по возрастным группам:

- для дошкольников - до 7 лет;

- школьников младшего возраста - 8-11 лет;

- среднего возраста - 12-14 лет;

- старшего возраста – 15-16 лет.

Детские парки подразделяются на общегородские и районные. Общегородской представляет собой озелененную территорию с благоприятными санитарно-гигиеническими условиями площадью не менее 8 га. На территории желательно наличие водоемов, рельефа, способствующих созданию живописного ландшафта (рис. 5.11-5.13). Парк должен иметь удобное транспортное сообщение со всеми районами города.

Районные детские парки (сады) с радиусом обслуживания до 1 км создаются в больших городах, их размеры - 6-10 га.

Посещаемость детских районных парков определяется количеством (20-30%) детского населения от всего населения района (города). Из них: школьников младшего возраста - 30%. среднего - 50%, старшего - 10%. дошкольников - 10%.

На одного посетителя принимается примерно до 100 м2 парковой площади. При проектировании детского парка осуществляют функциональное зонирование по разделам воспитательной и оздоровительной работы с выделением следующих зон:

- культурно-воспитательная (костровая площадка, театр, цирк, лекторий, музей, читальня):

- физического воспитания (стадион, спортивные площадки, плавательный бассейн);

- развлечений, игр и аттракционов;

- обслуживания - предусматривает буфеты, кафе на 50 100 мест, киоски с продуктами питания, водой, книгами, телефоны- автоматы, туалеты (один туалет на 1-3 га территории).

Зона культурно-воспитательная решается на самостоятельной территории или разделяйся по участкам. В ряде случаев она трактуется как центральная. При размещении цирка или театра, привлекающих множество посетителей, предусматриваются разгрузочная площадь и связь их с главным входом. Площадь и ширина ад л ей рассчитываются из количества мест для зрителей (200-600 мест). Музей, выставка на воздухе, открытый лекторий требуют более спокойною месторасположения, иногда их компонуют как единый комплекс. При создании парка у дворца молодежи получают развитие участки юннатов, юных техников.

|

Рисунок 5.11 - Пример проекта детского парка в Анапе (Россия, архитектор В. Антонинов, М. Гурари). На планах показан анализ рельефа: существующего (а) и проектируемого (б). На генеральном плане (в) показана основная идея парка с разветвленной водной системой: 1 – Дворец молодежи; 2 – спортивный сектор; 3 – Вечный огонь; 4 – зона отдыха; 5 – остров сказок; 6 – Приморский парк |

|

Рисунок 5.12 – Пример планировки детского парка в Киеве (Украина): 1 – входы в парк; 2 – место для построений и собраний; 3 – летний кинотеатр; 4 – аттракционы; 5 – спортивный зал; 6 – сектор для детей младшего возраста; 7 – спортивный комплекс 8 – хозяйственная зона; 9 – плавательный бассейн; 10 – пляж; 11 – кафе; 12 – станция детской железной дороги; 13 – туалеты; 14 – автостоянки

|

Для станции юных натуралистов необходима площадь 200- 400 м2: оранжерея, парники, метеорологическая станция, участки полеводства, огородничества, садоводства, цветоводства, технических культур, лекарственных трав, древесных пород.

Для станции юных техников предусматривают помещения площадью 200-500 м2. где размещают мастерские (кабинеты): электротехники, авиамоделирования, радиоконстурирования, столярную, слесарную, а также планетарий, павильон для выставки и т.д. Станции юных натуралистов и юных техников по площади составляют примерно 0,5-1 га.

|

Рисунок 5.13 - Схематический план детского парка в Москве (на базе исторической усадьбы Трубецких): 1 – площадь Юных талантов, 2 – площадь Юных натуралистов; 3 – площадь Победы; 4 – площадь Исполнения желаний; 5 – площадь Юных пионеров; 6 – площадь Верности; 7 – площадь Любви и красоты; 8 – площадь Дружбы; 9 – площадь Надежды; 10 – площадь А.С Пушкина

|

Зона физического воспитания включает спортивные устройства:

- стадион с трибунами для зрителей: на 700-800 мест для районного нарка и на 1500 и более для общегородского парка;

- площадки: волейбольные (три по 14 х 23 м). баскетбольные (дне по 20 х 30 м). теннисные (две но 20 х 40 м), для городков (10 х 30 м), подвижных игр (дне-три по 20 х 30 м);

- солярий (лужайка для солнечных ванн);

- аэрарий (для воздушных ванн в тени деревьев, навесов или зонтов);

- бассейн открытый (летний) для плавания (размер о плане 12,5 х 6,25 м или 25 х 12,5 м при глубине дна 0,4-1,2 м);

- бассейн для прыжков (высота трамплина I м. (дубина дна 3.5 м, площадь дна 9 х 7 м, вышка высотой 2-3 м от уровни воды).

В данной зоне размещаются павильоны для занятий, гардеробы, душевые, пункты проката велосипедов, лыж и коньков.

Зона развлечении включает главный комплекс для совместного пользования всех возрастных групп и выделенные объекты для каждой возрастной группы детей.

Игровые комплексы для дошкольников и младших школьников рекомендуется размещать на отдельных участках недалеко от главного входа. Рекомендуемая классификация игровых площадок, выполненная на основании анализа нормативных документов, приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Типы игровых площадок и им размеры

|

Наименование |

Размеры, м2 |

Норма площади на одного посетителя, м2 |

|

Площадки для детей: • до 3 лет; • 4-6 лет; • 7-14 лет |

10-100 120-300 50-2000 |

3 5 10 |

|

Игровые комплексы для детей до 14 лет |

1200-7000 |

15 |

|

Физкультурно-игровые площадки: - для детей от 10-14 до 15 лет; - для молодежи и взрослых |

150-7000 10-7000 |

10 5-50 |

|

Площадки для культурно-массовых мероприятий (лекции, концерты), танцевальные |

150-500 |

2.0 |

|

Детские игровые площадки: • для детей до 3 лет (песочница, игры); • для детей 4-5 лет (подвижные игры); • для детей от 6 до 12-14 лет (спорт); • для детей от 10-12 до 15 лет |

10-100 120-300 500 2000 150-7000 |

3,0 5,0 10.0 |

|

Спортивно-игровые (для молодежи и взрослых)* |

10-7000 |

10,0 |

Спортивные площадки в парках проектируют в соответствии с нормами СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения».

Игровые комплексы для детей до 14 лет могут быть полнофункциональные и специализированные,

Полифункциональные комплексы характеризуются совмещением игровых и познавательных элементов, взятых в каждом случае в определенных соотношениях (физкультурно-игровая площадка, плескательный бассейн, аттракционы, эстрада, площадка настольных игр, зооуголок и кукольный театр).

Специализированные комплексы характеризуются размещением площадок для спортивных и транспортных игр, приключенческих площадок.

Водные площадки включают простые и фигурные души, разбрызгиватели, каналы для пускания корабликов, бассейны, фонтаны- шутихи. Для эксплуатации фигурные души, устраиваемые на бетонном основании, удобнее и гигиеничнее, чем «лягушатники» (плескательные бассейны глубиной 0.1-0,4 м). Оборудованием площадок для водных игр служат тобоганы, бассейны, души с использованием унифицированных типовых деталей из железобетона, армоцемента, металла и пластмасс.

Первые специализированные комплексные площадки для игр с водой были созданы в городских парках г. Дюссельдорфа (ФРГ) но проекту Ч. Вольфа

Площадки для строительных игр в зависимости от их функций могут быть небольшими или в виде крупных комплексов, оборудуются павильонами для хранения деталей, материалов, скамьями и столиками для малых макетов, проектных работ, навесами от солнца и дождя. К данному типу игровых строительных площадок относятся наиболее распространенные площадки для игр с песком, которые пользуются неизменным успехом у всех возрастных групп детей (от одного года до 10 лет и старше).

Для многовариантности игре песком предусматриваются разновысотные столы, скамьи, тобоганы, домики, декоративные стенки с полочками, формы для изделий из песка.

В качестве строительных материалов для игр могут быть использованы различные по величине и форме предметы из дерева, бетона, керамики, пластмассы с локализацией единого строительного материала на каждой площадке и унифицирован пых модулей с учетом вариабельности построек моделей направленной (корабли или автомашины, дома или дворцы) и свободной тематики.

Площадки транспортных игр полезны при обучении детей правилам уличного движения. Для катания предназначаются педальные автомобильчики, велосипеды, самокаты. В раздел транспортных игр входят детская железная дорога или канатная дорога, которые трассируют с учетом удобств посетителей парка и обслуживают с участием детей (например, детский парк в Киеве (Украина)).

Приключенческие игровые комплексы задумываются как импровизация обстановки: путешествие в джунглях, пустыне, на море, в космосе, игра в индейцев, защита крепостных сооружений. Фантастическая страна прошлого со сказочными чудовищами. Страна динозавров, лабиринты и др. Они могут быть решены в виде:

- площадки с бетонным или набивным покрытием с набором оборудования на одну тему;

- группы площадок (2-3 и более), каждая из которых с определенной приключенческой тематикой;

- игровых зон сложного устройства па выделенном самостоятельном участке, где искусственно создается проектируемый ландшафт (с учетом природных условий приемами геопластики) – холмы, дачины, водоемы, насаждения, а также необходимые для игры сооружения.

Игровые комплексы первого и второго типов могут решаться с расчленением пространства стенками из бетона, пластмасс, дерева и других материалов, малыми формами, созданием разновысотных площадок. Зона развлечений включает площадки аттракционов свободного набора – простые и воздушные карусели, аттракционы с вращением кабин в вертикальной плоскости, обычные качели, различного типа качалки, шведские стенки и др. При проектировании больших по площади парков возможно включать внутри парковый транспорт типа монорельсовых, канатных, железных дорог, катера и лодки, которые могут обслуживать всех посетителей парка для его осмотра, посещения отдельных функциональных зон или быть частью тематического игрового комплекса.

Планировочная организация игровых комплексов в основном развивается по двум направлениям: использование сооружений с применением стандартных детален оборудования и живописных форм с простыми и сложными конструкциями из дерева, естественного камня, монолитного бетона.

Игровое оборудование для детей должно быть антивандальным, ярким, выразительным и прочным, высокого эстетического качества. При проектировании оборудования учитывают соответствующие детям размеры. Важно рационально разместить игровые объемы, избегая хаотичности и загромождения игровых площадей излишним количеством насаждений.

Архитектурно-планировочное решение специализированного парка должно быть предельно ясным, способствовать ориентации посетителя и отвечать следующим основным требованиям:

- количество входов на территорию парка должно быть минимальным;

- территория не должна пересекаться транзитными дорогами;

- зоны и отдельные их объекты, обслуживающие большое количество посетителей (стадион, выставка, аттракционы), размешать ближе ко входу;

- проектировать защитную полосу насаждений по периметру территории шириной не менее 10 м;

- характер насаждений должен соответствовать местоположению, природным условиям, планировочному решению и возможности использования территории в зимнее время;

- ассортимент растений подбирается с целью ознакомления с местными растениями и многообразной флорой России, создаются участки с декоративными, плодово-ягодными, техническими и лекарственными растениями; на площадках дошкольников и младших школьников деревья и кустарники должны быть небольшой высоты, композиции из лиан, тематические цветники (например, цветники с растениями-часами, скульптура из растений). Необходимо исключить ядовитые и колючие растения;

- объемно-пространственная структура формируется по типу открытых и полуоткрытых пространств, которые распределяются, но территории парка с учетом климатических особенностей региона страны.

В городах северной климатической зоны в детском парке должны, как правило, преобладать открытые пространства – поляны, лужайки, а в средней полосе и на юге – полуоткрытые, с солитерами или группами деревьев, притемняющими поверхности покрытий и газона. Простор залитых солнцем полян создает оптимистический, радостный эмоциональный настрой, побуждает к веселью, играм.

Дорожная сеть детского парка включает главную входную аллею (или 2-3 дополнительных) шириной 6-8 м, кольцевой маршрут, охватывающий все зоны парка, – 3–5 м, дороги внутри зоны 1,5-2.0 м, узкие тропы на отдельных участках детских игровых зон.

Лучшими покрытиями для площадок и дорог детского парка являются щебеночные и гравийные, покрытия из фигурных цементно-бетонных плит и плит из резиновых материалов, мягкого пластика, спилов бревен и др. Малые архитектурные формы, скульптура, яркие пятна цветочного оформления должны создавать жизнерадостную обстановку отдыха. При проектировании необходимо учитывать, что для детских парков характерны уменьшенные масштабы устройств, необычность и привлекательность архитектурных сооружений.

5.3.3. Парки-выставки

Парки-выставки – специализированные объекты ландшафтной архитектуры играют значительную роль в современном городе и по содержанию подразделяются па универсальные, специализированные, тематические. Такие парки могут быть размещены на обособленной территории как выставочный сектор, на территории многофункциональных парков, прогулочных и спортивных. Парки- выставки делятся на всемирные, международные, национальные, республиканские, региональные, областные, городские, районные (рисунок 5.14).

|

Рисунок 5.14 - Пример планировочной организации парка-выставки (международная выставка Цветоводства в Париже) 1 – экспозиция «цветы в лугах и лесах»; 2 – экспозиция «цветущая долина»; 3 – террасы с цветниками; 4 – «водный сад»; 5 – «сад скульптур»; 6 – выставочные павильоны; 7 – выставочные площадки; Я – детский сектор; 9 – ресторан; 10 – автостоянки |

Размещение парка-выставки в плане города и его архитектурно-планировочное решение зависят от характера и длительности проведения выставок. Выставки могут быть стационарными, постоянно действующими, регулярно повторяющимися и нерегулярными. приуроченными к событиям, знаменательным датам. Функцией парков-выставок является ознакомление с достижениями науки и техники, салона-паркового искусства. При проектировании парков большое значение придается зонированию территории и определению центра всей композиции.

Например, центром композиции парка-выставки 1851 г. в Лондоне был Хрустальный дворец архитектора Джозефа Пакстона. На выставке 1889 г. в Париже, которая была размещена на набережной Сены, доминировала Эйфелева башня. На выставке 1939 г, в Нью-Йорке своеобразными ориентирами были Трилон (высотой 211 м) и Перисфера (центральный круглый павильон диаметром 61 м). от которых расходились аллеи к тематическим секторам, к 22 национальным павильонам стран-участниц В Брюсселе на выставке 1958г. доминантой являлось сооружение Атомиума (символа атомного века высотой 100 м), которое располагалось па главной оси композиции. На выставке в Осаке были выделены зоны развлечений с павильонами-аттракционами, где зрелищные комплексы аттракционного типа представляли синтез цвета, музыки, архитектуры и неожиданностей аттракционов. Связь между отдельными зонами выставок осуществлялась с помощью пешеходных дорог и внутрипаркового транспорта из расчета 400-500 тыс. чел. в день. Для обслуживания посетителей внутри парка использовались монорельсовая дорога (4300 м), подвесная канатная дорога (870 м), движущиеся тротуары (6400 м). Подвесные тротуары проходили о прозрачных трубах с кондиционированным воздухом.

Территория парка-выставки, как правило, подразделяется на следующие зоны: зона экспозиции, парковая, развлечений - 30-40%. административная - 40-60%, хозяйственная – 2-3%, обслуживания – 10-20%.

На организацию территории парка-выставки оказывают влияние окружающая застройка города, транспортные магистрали, рельеф, водоемы. Для подобных парков предусматриваются территории площадью от 100 до 500-600 га.

При зонировании парка-выставки центральные участки отводятся для экспозиции, а периферийные (парковая зона, водоемы) используются для отдыха, детских игр и аттракционов. Транспортные магистрали города находят развитие в композиции парка- выставки в виде долей, дорог и площадей, проектировании входов. Автостоянки, занимающие большие площади, предусматривают за пределами парка.

В ряде случаев природные условия являются композиционной основой выставочных комплексов. Особую группу парков-выставок составляют национальные выставки, знакомящие с природой, промышленностью, культурой данной страны.

Своеобразный выставочный комплекс - парк-выставка в Лиме (Перу) площадью 150 га, где ведущей тематикой является пропаганда древней национальной культуры. Парк включает эону археологических памятников; ботанический сад; район Перу с экспозицией горного района, сельвы; зоосад; музей естественной истории страны; зову детского отдыха; обслуживающую зону Культурно-просветительные эоны занимают более 55% всей территории

Многофункциональные комплексы представляют собой выставки достижений народного хозяйства. Примером может служить Всероссийская сельскохозяйственная выставка 1923 г. в Москве, которая размещалась на берегу реки Москвы у Крымского моста (по проекту архитектора И.В. Жолтовского), позднее включенная в границы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Парки-выставки ландшафтного искусства и декоративного растениеводства. Данная категория, экспонирующая приемы парковых композиций, виды и сорта цветочных растений или пропагандирующая новые культуры и их агротехнику, современные покрытия дорог, механизацию садово-парковых работ, требует иного подхода к планировке и размещению растений. По площади такие парки подразделяются на малые - до 10 га. средние - до 50 га, большие - свыше 50 га. Для полноценного отдыха посетителей в планировку парка вводятся лектории, музеи, аттракционы, дансинги. детские и спортивные зоны.

Организация территории выставок приемами садово-паркового искусства решается традиционно для выставочных комплексов:

• предусматривается система входов в соответствии с окружающей городской застройкой и городским транспортом:

• производится функциональное зонирование территории (экспозиция, развлечение и обслуживание);

• выполняется трассирование аллей и дорог, соединяющих .юны и экскурсионные маршруты (маршруты обзора).

При необходимости в крупных парках создают площадки для сбора экскурсантов и отдыха. При этом основными задачами являются:

• организация движения посетителей с обеспечением полноты раскрытия экспозиции;

• архитектурно-планировочное построение экспозиции, создающее оптимальную среду для восприятия экспонатов с учетом особенностей выставочной тематики (растения, скульптура и др.), характера экспонируемых объектов.

Экспозиции приемов садово-паркового искусства, цветочного оформления требуют значительных территорий, разделения их кулисами насаждений (или объемами рельефа, сооружений). Во избежание неприятных визуальных напластований объекты распределяются с интервалами 50-100 м и более. При ограниченности территории участки экспонируются выборочно. В случае необходимости множественности показа строят модульные композиции, включающие небольшие выставочные участки малых садов, гряд и прочих экспонатов. Принцип формирования «малый сад в парке» является один из приемов композиции парков-выставок. В канву парка вводят каменистые участки (рокарии), георгинарии, розарии, сады сиреней и др.

На выставках садово-парковою искусства сооружения и павильоны должны занимать небольшой пропет территории, решаться н виде комплексов сооружений нейтральной, сдержанной архитектуры. Главное развитие получают экспозиции на открытом воздухе. Учет природных и климатических условий, поиски способов выражения национальных традиций требуют создания разнообразных по форме и конструкции павильонов – от геометрических объемов до сложных пространственных оболочек выставочных комплексов.

Максимальное использование геопластики было представлено в парковых экспозициях международной выставки цветоводства «Флориале интернационале» в Париже (1969 г). Вход на выставку был решен в виде своеобразного скульптурного сада – композиции возвышенностей с четырьмя круглыми площадками разных диаметров, в то же время трактуемой как игровая конструкция для детей. Каждая индивидуальная экспозиция парка-выставки – это новая материальная среда, не предполагающая стандартизации решений. Эстетические качества парковой среды, её богатство и выразительность многогранно раскрываются в системах и законах формирования пространств, ритмическом единстве, взаимодействии частей и целого, колорите решения.

5.3.4. Ботанические сады (парки)

Ботанические сады как специализированные объекты ландшафтной архитектуры являются научно-исследовательскими учреждениями, занимающимися изучением ресурсов отечественной и мировой флоры для обогащения сельского и лесного хозяйства, обеспечением сырьем парфюмерной, лекарственной и химической промышленности, вопросами садоводства и зеленого строительства, культурно-просветительной деятельностью. Они различаются по профилю проводимой деятельности, по принципу размещения и показа экспозиций, географическому местоположению, площади.

История развития ботанических садов неотделима от истории интродукции и акклиматизации растений. Человек с незапамятных времен стремился обогатить флору своего района полезными для него растениями из других районов, окультуриванием местных растений. Народы древних цивилизаций – египтяне, вавилоняне – закладывали сады, в которых выращивали привозимые из друг их стран растения, н первую очередь декоративные.

В древности ботанические сады предназначались в основном для выращивания лекарственных растений. По свидетельству Плиния (I в. н э ), римляне культивировали много растений из других стран. Возникновение потребности в лекарственном сырье вызвало создание «аптекарских огородов». В Средние века при монастырях существовали сады с лечебными травами и другими полезными растениями. В XIV в. начинают возникать первые собственно ботанические сады в Падуе. Салерно (1309), Венеции (1333).

В эпоху Возрождения в ботанических садах изучались новые растения, их применение в полеводстве, плодо- и овощеводстве, а также для украшения садом и парков, в лесном хозяйстве. В XVI XVII вв открылись ботанические сады в ряде городов Северной Италии, во Франции (Монпелье, Париж), в Голландии (Лейден. Амстердам), в Германии (Лейпциг, Йена. Галле. Гейдельберд), в Польше (Вроцлав), в Англии (Кью-Гарден, Челси). Необходимость создания разнообразных коллекций растений в ботанических садах (н особенности при устройстве экспозиций по систематическому и географическому принципам) способствовала интродукции растений. Приток иноземных видов усилился под влиянием географических открытий, развития мореплавания и прогресса транспортных средств.

Первый период (до середины XVI в.) характеризуется введением в ботанические сады растений местной, аборигенной природной флоры. В раннем Средневековье через монастырские сады в практику растениеводства вошли многие полезные, главным образом лекарственные, растения, а также плодовые и овощные. Декоративные растения вводятся в культуру с юга, юго-востока и востока. Это цветы (лилия, роза, гвоздика, мак, мальва, календула) и декоративные, а также лекарственные растения (базилик, мандарин, тимьян, мелисса, розмарин, иссоп, рута, шалфей, бальзамин).

Второй период (отирая половина XVI в. – начало XVII в.) характеризовался введением луковичных растений из стран Ближнего Востока (тюльпан, крокус, гиацинт), а также каштана конскою. сирени, чубушника. К атому времени относится увлечение тюльпанами н Голландии, положившее начало 400-летнему опыту их отбора и культуры в этой стране. Поступление новых растений с Востока было прорвано Тридцатилетней войной (1618-1648), которая опустошила страны Центральной Европы и нарушила сложившиеся торговые связи.

Третий период (XVII в.) характеризуется поступлением новых растений из приатлантических районов Северной Америки и новых колоний Франции и Англии.

Четвертый период (конец XVII в. – последняя четверть XVIII в.) носит название «капский» и характеризуется поступлением в ботанические сады Европы растений из Южной Африки (суккуленты, вереск, крупные луковичные и др.).

Пятый период (середина XVIII в.) - время введения североамериканских древесных видов растений. Увеличение ввоза американских древесных пород к Англию отвечало зародившемуся новому ландшафтному стилю нарков, где было достаточно места для многочисленных экзотических пород деревьев, в то время как малые размеры ботанических садов континента ограничивали возможность их широкого внедрения (сосна Веймутова. орех серый, орех черный, клен красный и др ).

Шестой период характеризуется появлением растений из Австралии и Индонезии. Растения австралийской флоры начали поступать в Европу, прежде всего в Англию (сад Кью), в конце 60-х – начале 70-х гг. XVIII в. (эвкалипт, казуарина).

Седьмой период – освоение тропической флоры, что потребовало строительства оранжерей и теплиц. К концу XVIII в. были выработаны три основных типа теплиц для содержания теплолюбивых растений: холодные, тепловатые, нагретые. В настоящее время к классическим типам оранжерей добавлены специальные холодные помещения для выращивания и показа растений субарктической флоры и климатроны, снабженные автоматической регулировкой заданных климатических режимов.

Восьмой период - интродукция японо-китайской флоры. Начало его датируется серединой XIX в., что обусловлено историческими причинами (Япония стала объектом экспансии США и европейских держав).

Процесс введения иноземных растений и Европу был непрерывным и нарастающим, каждый последующий период начинался задолго до окончания предыдущего. Из Америки растения поступали в страны Западной Европы (Испании, Франция, Англия) и далее проникали в глубь континента; растения Дальнего Востока – через Петербургский ботанический сад; из Африки. Австралии растения вывозили морем.

В историческом развитии ботанические сады постепенно утрачивали узкоутилитарные черты аптекарских огородов и приобретали характер научных учреждений. По мере развития ботаники и роста научных кадров при университетских кафедрах создавались ботанические институты, где наряду с учебными, исследовательскими, интродукционными задачами ставились просветительские. Социальные перемены и связанный с ними рост потребностей народного хозяйства способе сновали организации новых ботанических садов с новым содержанием научной деятельности. В 50- 60-е гг. XX в. особенно остро встала проблема охраны окружающей среды. В этих условиях ботанические сады наряду с заповедниками приобретают все возрастающее значение как музеи живой природы, резервации редких и исчезающих видов, хранилища генетического фонда сортов, которые могут быть утеряны для будущих поколений.

Территория ботанического сада по градостроительным рекомендациям должна размещаться вне городской застройки или в городе на достаточном расстоянии от участков коммунального и промышленного назначения.

При этом территория должна удовлетворять следующим требованиям:

• разнообразный рельеф с природными водоемами и лесными массивами:

• разнородные почвенные условия как в отношении структуры, гак и в отношении агрохимического состава почвы и содержания в ней влаги;

• источники водоснабжения;

• благоприятное направление господствующих ветров;

• удобное обслуживание городским транспортом.

Территория, как правило, подразделяется на зоны:

• ботанических экспозиций;

• парковую;

• экспериментальных работ, куда входят участки экспериментальной интродукции, селекционные и опытные лабораторные:

• питомника, оранжерей и тепличного хозяйства, хозяйственную и обслуживания.

Наиболее распространенными экспозициями являются дендрарий. участки садово-паркового искусства, местной флоры, ботанико-географические участки и коллекции отдельных культур.

Экспозиция ботанических садов строится по принципам:

• систематическому (по семействам, ролам, видам и разновидностям);

• ботанико-географическому (район происхождения растений);

• экологическому (по признаку естественных условий обитания, роста и развития растений);

• ландшафтно-декоративному (по декоративному признаку);

• комбинированному.

Соотношение экспозиционных и неэкспозиционных площадей ботанического сада должно приниматься не менее 1:1,5.

Основным архитектурно-планировочным центром крупного ботанического сада является комплекс сооружений круглогодичного посещения, включающий экспозиционные и фондовые оранжереи, музей с лекторием, административное здание, лаборатории с экспериментальными оранжереями, библиотеку-гербарий.

Общая площадь хозяйственных участков и оранжерейно-тепличного хозяйства ботанического сада определяется в пределах 10 15% всей территории сада.

Зона экспозиции занимает 50 70% обшей территории.

Центром композиции ботанического сада могут быть: комплекс сооружений; входная площадь с партером (цветы, водоем, фонтан); водоем, каменистый сад; розарий, т.е. парадно решенный парковый ландшафт. В комплекс входа может подключаться экспозиция типа розария или каменистого сала (рисунки 3.31, 3.32).

Размещение экспозиции подчиняется определенной системе показа: главный обзорный маршрут, специализированный маршрут и дополнительные дороги в пределах отдельной экспозиции. Вдоль главного экскурсионного маршрута, объединяющею ведущие экспозиции сада, устраивают площадки для сбора экскурсантов, площадки обзора экспозиций и отдыха. Общая дорожная сеть ботанического сада складывается из транспортных дорог (шириной 3,5-4 м), магистральных пешеходных аллей (шириной 2-6 м) и пешеходных дорожек и тропинок (шириной 1,5 м). Формирование паркового ландшафта ботанического сада в целом ведется в соответствии с законами ландшафтной архитектуры, природными условиями и биологическими свойствами растений. Пейзажи строятся на контрасте открытых и закрытых пространств в соотношениях, отвечающих определенному климатическому поясу. Ботанические парки создают как на открытых (например, ботанический сад в Риге), так и на лесопокрытых территориях (например, Главный ботанический сад при Российской академии наук) (рис. 3.33).

|

Рисунок 5.15 - Пример планировки ботанического сада в городе Ричмонде (США), созданного фирмой F.P.D 1989 г. Территория сада характеризуется единством рациональности и эстетической выразительности композиций. Сад сочетает научно-исследовательские и

просветительные функции: |

|

Рисунок 5.16 - Пример планировки розария. Ботанический сад Латвии, г. Саласпилс 1 – группа роз; 2 – штамбовые розы. 3 – плетистые розы; 4 – водоем; 5 – хвойные кустарном; 6 – лиственные кустарники; 7 – деревья; 8 – газон

|

В таблице 5.4 приведено примерное зонирование территории ботанического сада.

Таблица 5.4 - Примерное зонирование территории ботанического сада

(в зависимости от принципов экспозиции)

|

Зоны и участки |

Размеры, % от общей площади, в зависимости от принципа размещения экспозиции |

|||

|

систематический |

ботанико- географический |

экологический |

ландшафтно-декоративый |

|

|

Зона ботанических экспозиций |

55 |

60 |

65 |

55 |

|

Парковая зона |

8 |

5 |

5 |

8-10 |

|

Участки экспериментальных работ |

7 |

5 |

5 |

7 |

|

Питомник, оранжерейное хозяйство |

7 |

7 |

7 |

7 |

|

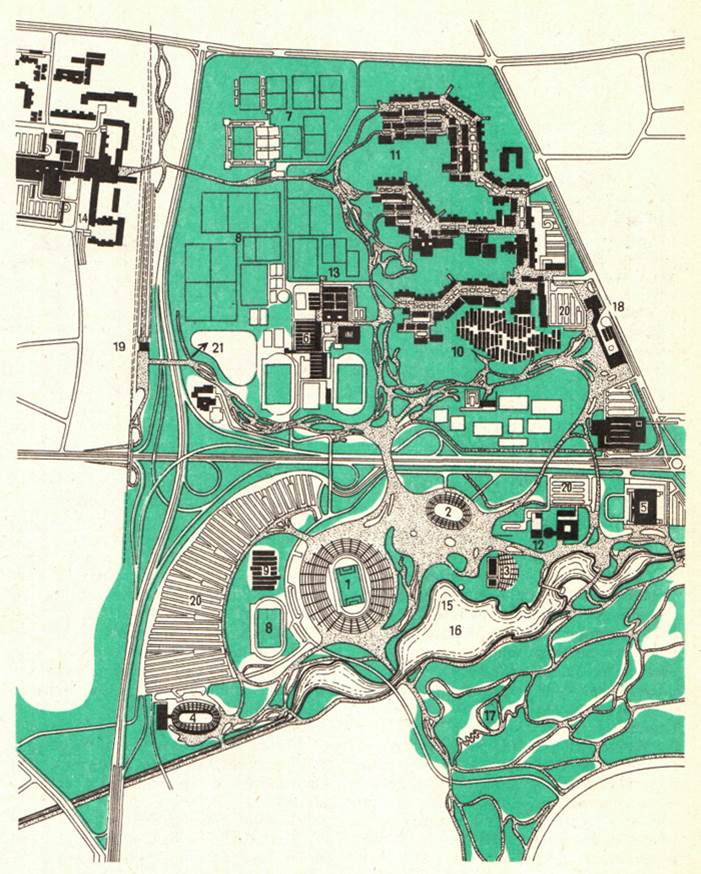

Рисунок 5.17 - Планировочная схема Главного ботанического сада Российской академии наук: 1 – дендрарий; 2 – заповедная дубрава; 3 – розарий; 4 – сад тенелюбов; 5 – сад прибрежной флоры; 6 – сад непрерывного цветения; 7 – экспозиция растений природной флоры; 8 – японский сад; 9 – экспозиция растений культурной флоры; 10 – участки естественного леса; 11 – вересковый сад 12 – лабораторный корпус; 13 – фондовая оранжерея; 14 – новая оранжерея |

5.3.5 Зоологические парки

Зоологические парки, или зоопарки, как объекты ландшафтной архитектуры – это научно-исследовательские и культурно-просветительные учреждения, знакомящие население с животным миром, пропагандирующие идеи охраны природы, проводящие экспериментальные работы в области биологии животных, промыслового звероловства, гибридизации, одомашнивания животных и т.д. Зоопарки – это важнейшие резервации диких животных, сохраняющие представителей дикой фауны. На конец XX н. в мире существовало более 800 зоопарков.

Зоопарки различают по размерам и типам: от вивария с одним видом животных (аквариум, дельфинарий и т.д.) до сафари-парка с разнообразной коллекцией животных.

Современный зоопарк – это сложный научно-познавательный и культурный комплекс, соединяющий в себе экспозиции животных. парковую территорию с лекториями, зоной развлечений и научные лаборатории. Зоопарк должен располагать всеми элементами композиции парка: рельефом, водоемами, растительностью, малыми архитектурными формами, скульптурой.