План лекции:

4 Виды ландшафтно-проектной организации зелёных насаждений

4.1 Композиционные типы групп деревьев.

4.2 Декоративные кустарники в садово-парковом дизайне

4.3Парковые массивы: структура и особенности

4.4 Искусственное создание сложных форм растений. Элементы ландшафтного дизайна

4.5 Искусственное создание сложных форм растений. Цветочные композиции

4 Виды ландшафтно-проектной организации зелёных насаждений

4.1 Композиционные типы групп деревьев

Композиция древесно-кустарниковых насаждений Деревья, кустарники, газоны, цветы – основной строительный материал ландшафтной архитектуры. Рост растений сопровождается последовательными изменениями их формы и величины, поэтому полный декоративный эффект задуманных композиций можно получить не сразу. В ландшафтном проектировании необходимо учитывать то, что деревья достигают зрелости (а, соответственно, и декоративности) через более продолжительное время, чем кустарники, а кустарники – через более продолжительное время, чем травянистые.

Художественно-композиционная характеристика деревьев и кустарников определяется тремя основными качествами – величиной, формой, цветом, которые для «живого» растительного материала постоянно меняются в зависимости от их возраста, сезона года, а в течение дня – в зависимости от погоды и освещения.

По величине деревья подразделяют на три категории:

1) высота 25 м и выше – сосна, лиственница;

2) высота 15-20 м и выше – тополь, вяз, ель;

3) высота 10-15 м – белая акация, рябина, черемуха.

В зависимости от формы и силуэта деревья условно делятся на две группы:

1) деревья с чёткой регулярной формой кроны: пирамидальные (ель, пихта, тополь берлинский); колонноподобные или веретеноподобные (кипарис вертикальный, туя колонноподобная); овальные и сферические (липа, ива шаровидная, акация белая шаровидная);

2) деревья, отличающиеся живописной формой кроны: живописносферические или раскидисто-шатровые (каштан конский, дуб черешчатый, орех маньчжурский, клён остролистный и многие другие); плакучей формы (ива плакучая, ива вавилонская, берёза плакучая и др.); зонтиковидной формы (сосна приморская, сосна ленкоранская); стелющейся формы (сосна горная, яблоня стелющаяся и др.).

Рядовая посадка деревьев со строгим чётким силуэтом очень ритмична и выразительна. Глухие регулярные посадки используются для создания эффекта неожиданности, когда в конце аллеи вдруг раскрывается вид на ярко освещённый водоём, поляну. В некоторых случаях отдельные деревья с пирамидальным или колонноподобным силуэтом или их группы используются для композиционного акцента в открытом пространстве в конце аллеи, на острове, поляне или на фоне живописного массива насаждений.

Ассортимент растений подбирается с учётом эстетических и экологических требований. Берёза декоративна круглый год: летом в зелёном наряде, гармонирующем с её атласно-белым стволом, в осеннем золотистом уборе и, наконец, зимой благодаря тонкому графическому рисунку кроны, особенно покрытой инеем в солнечный морозный день.

Важное художественное качество древесных пород – тональность их листвы, меняющаяся по сезонам года. При построении пейзажа и компоновке насаждений учитывается, какие породы раньше меняют свою летнюю окраску и какие дольше сохраняют зелёный цвет.

В композиционном отношении ценятся нейтральные серебристо-серые тона листвы и хвои (ива белая и серебристая, тополь белый, ель голубая и др.).

Такие деревья прекрасно смотрятся на фоне тёмных пород, используются для зрительного расчленения больших массивов, очень эффектны в виде одиночных посадок. Наряду с серебристым, золотистым тоном кроны, ценится и плотный красный тон (дуб, бук красный и пестролистный).

Из художественных качеств деревьев, используемых в парковых композициях, кроме массы и цвета листьев, важны также фактура и тон ствола, рисунок листа, форма и окраска соцветий. Если у ствола старого дуба эффектны глубокие борозды, то у бука и рябины обыкновенных – гладкие, блестящие стволы соответственно серого и зелёного оттенка. Выразителен ярко освещённый ствол медно-красного оттенка у черемухи Маака.

Сильным композиционным средством является тень (светотень), создаваемая деревьями, – плотная с чёткими контурами или ажурная (сквозная, прозрачная, «кружевная»). Интересны деревья, кроны которых читаются «на просвет», например клён. Для соцветий важна их форма, размер, колер (каштан конский цветёт белыми и розовыми «свечами», акация и черёмуха – кистями и т. д.). Очень распространена и ценима в средней полосе рябина, декоративная с весны до поздней осени, когда на ней остаются лишь красные грозди плодов. Рябину высаживают отдельными экземплярами и группами.

4.2 Декоративные кустарники в садово-парковом дизайне

В построении садово-парковых композиций, в формировании паркового пейзажа не менее важную роль, чем деревья, играют декоративные кустарники (нижний ярус древесных групп и массивов), которые помогают композиционно осуществить переход от плоскости газона к их вертикальному объёму. Из кустарников составляют и самостоятельные группы, иногда дополняя цветочными растениями. Кустарники применяют для подчеркивания или маскировки рельефа, для укрепления склонов. Кустарники, как и деревья, различают по величине, форме, силуэту, окраске листвы, ветвей, соцветий, плодов.

По величине выделяют:

1) высокие кустарники, достигающие 2-3 м и более (сирень обыкновенная и венгерская, боярышник, скумпия, жимолость, туя западная и др.); образуют задний план при небольшой глубине парковой перспективы. Крупные группы высокого кустарника высаживают, чтобы получить зрительный интервал перед раскрытием новой перспективы (так называемый «эффект неожиданности»);

2) средней величины – от 1,5 до 2 м (снежноягодник, кизильник блестящий, можжевельник казацкий и др.); компонуются в самостоятельные и смешанные древесно-кустарниковые группы, используются в массивах в виде подлеска или опушки;

3) низкие – 60-80 см (айва японская, барбарис Тун-берга и др.); используются в виде бордюра, а также в сочетании со средним и высоким кустарниками.

Все кустарники используются для создания живых изгородей (свободно растущими или стриженными). Кустарники разделяют по структуре кроны на чёткие и живописные; компактные и ажурные.

Основные приёмы компоновки древесно-кустарниковых насаждений. В ландшафтном дизайне важную роль играет умелая компоновка древесно-кустарниковых насаждений. Правильно подобранные и размещенные растения способны преобразить пространство, создать гармоничную и эстетически привлекательную среду. Рассмотрим основные приемы, которые помогут вам в этом непростом, но увлекательном деле. От выбора подходящих видов до создания живописных групп – каждый этап требует внимания и творческого подхода

1) Отдельно стоящее дерево – солитер, т. е. уединённый. В качестве элемента парковых композиций солитеры используются на полянах, островах, для завершения парковых перспектив, как акцент на повороте аллеи и т. д. При подборе экземпляра для одиночной посадки ведущее значение имеют форма кроны, общий силуэт дерева. Для солитеров выбирают как местные породы, так и экзоты – зелёные насаждения, не встречающиеся в составе естественных растений региона.

2) Создание групп насаждений. Группы насаждений классифицируют по:

а) составу (древесные, древесно-кустарниковые и кустарниковые группы, иногда дополняемые и цветочными растениями), однопородные и многопородные;

б) величине – в зависимости от числа составляющих их элементов: малые (2-3 растения), средние (4-7 растений) и большие (до 10-12 растений), в отдельных случаях компонуют группы из 16-18 растений и более, но это уже будет куртина, т. е. большая группа;

в) композиции – характеризуются структурой (компактная, рыхлая, сквозистая), контрастностью или мягкостью силуэта, контрастностью или нюансностью цветовых сочетаний, статичностью или динамичностью форм;

г) значимости (самостоятельные и сопутствующие);

д) дендрологическому составу.

Количество растений в группе обычно нечётное. Однако практика показывает, что и из чётного числа деревьев и кустарников можно сформировать свободную, естественную композицию.

В средней и большой группе предусматриваются: ядро, внешний контур и опушка (в случае применения кустарников). Ядро – 1-3 и более деревьев, занимающих доминирующее положение по высоте, силуэту, цвету (композиционный центр группы, однако не геометрический, так как при этом нарушалась бы естественность группы). Уменьшение размеров растений от ядра к опушке позволяет хорошо воспринимать кроны всех составляющих группу элементов. Для внешнего контура выбирается живописное очертание, рекомендуется разрывать его для усиления впечатления естественности и игры светотени.

При смешанных групповых посадках одна из пород должна быть главной, создающей ядро группы, а другие (особенно, декоративные) располагаются на опушке, обогащая группу контрастными или нюансными сочетаниями, выявляя её форму, силуэт, колористическую характеристику.

Компактная самостоятельная группа из елей, тополей пирамидальных и других деревьев может применяться как композиционный акцент в начале и конце аллеи, на поляне, на острове. Группы используются в качестве кулис для обрамления перспективы или любой детали паркового пейзажа, размещаются вдоль аллей и дорожек, если рядовая их обсадка нецелесообразна по функциональным или композиционным мотивам.

Особенно эффективна группа, расположенная у поворота дорожки. Иногда дорожку «пропускают» через группу. Своеобразны группы в виде «хоровода», или «букета», – 3-5 деревьев, высаженных в одну лунку.

Сопутствующие группы являются частью паркового массива и лесной опушки. Нередко сопутствующие группы компонуются в виде «беседки». Во многих парках встречаются парные посадки деревьев (ель и берёза, дуб и берёза и т. д.). Очень распространена группа из трёх деревьев, которая равнозначно воспринимается со всех сторон и строится по принципу неравнобедренного треугольника. Группа из трёх берёз имеет рыхлую, сквозистую структуру. Древесные группы из хвойных или пирамидальных тополей более строгие по силуэту, монолитные.

Динамичны группы из четырёх деревьев одной породы, расположенные таким образом, чтобы одновременно воспринимались только три экземпляра.

При движении по дорожке силуэт такой группы постоянно меняется. Считают, что для сопутствующей группы оптимальное и даже предельное число деревьев – пять. Увеличение группы рекомендуется осуществлять за счёт применения кустарников. Для парковых ландшафтов характерны смешанные древеснокустарниковые группы (группы с подлеском, опушкой). Они компактны, многоярусны и используются там, где надо закрыть дальний план, создать чёткие кулисы. Для многопородной древесной группы опушку рекомендуется формировать из одного вида кустарников. Для однопородной группы деревьев целесообразно применение смешанного ассортимента кустарников, иногда цветочных растений.

4.3 Парковые массивы: структура и особенности

Массив насаждений (или массив парковый) – посадки деревьев и кустарников на значительных площадях. Ассортимент паркового массива подбирается по биологическим и декоративным признакам.

Массивы насаждений, как и группы, могут быть однопородными или смешанными. Массив древеснокустарниковых насаждений должен иметь условия роста растений, близкие к условиям естественного лесного сообщества.

Структура массива – ядро, внешний контур и опушка. Для ядра применяются породы деревьев и кустарников, наиболее устойчивые в данных условиях произрастания. Ассортимент массива обогащается посадкой по опушкам ценных древесных пород.

Массивы могут быть прозрачными (светлыми, просматриваемыми вглубь) и непрозрачными (тёмными). В прозрачных массивах, например берёзовых, кустарники не высаживаются, а в непрозрачных – высаживаются как внутри массива, так и на опушках, и насаждения имеют два или несколько ярусов. В массивах рекомендуется иметь подрост (молодое поколение древесных пород), обеспечивающий своевременную смену устаревших экземпляров без нарушения облика парка.

Один из видов достаточно крупного (1-1,5 га) массива – роща – совокупность однородных по составу и возрасту насаждений (берёзовая роща, дубрава). В роще пространство между стволами, как правило, просматривается. Парковый массив с малой вертикальной сомкнутостью позволяет создать глубинные перспективы.

Парковые массивы включают открытые, полуоткрытые и закрытые пространства, в которых деревья и кустарники, соответственно, составляют 5-10, 50-60 и 90-100%. При формировании древесно-кустарниковых насаждений учитываются не только композиционные, но и биологические и экологические особенности растений.

К биологическим свойствам относятся темпы роста, долговечность, морозоустойчивость, влаголюбивость, светолюбивость и теневыносливость, требовательность к почвам. Объективными показателями темпов роста деревьев являются размеры годичного прироста ствола и побегов в высоту в возрасте от 10 до 30 лет.

По темпам роста в высоту деревья и кустарники подразделяют на:

- весьма быстрорастущие (ежегодный прирост в высоту до 2 м и более)

деревья (эвкалипт, тополь, берёза бородавчатая и др.); кустарники (акация жёлтая, бузина красная, чубушник);

- быстрорастущие (прирост до 1 м) деревья лиственные (ясени обыкновенный и пенсильванский, платан, вяз мелколистный и др.), хвойные (лиственницы европейская и сибирская, ель обыкновенная и др.); кустарники (лох узколистный, клён татарский, калина и др.);

- медленнорастущие (прирост деревьев в высоту до 0,25-0,2 м) лиственные (груши и яблони лесные), хвойные (кедр), кустарники (облепиха, ирга, бирючина и др.).

В ширину крона обычно растёт медленнее, чем в высоту. Но зато в ширину дерево продолжает расти и после прекращения роста в высоту. Эти биологические особенности древесных пород необходимо учитывать при создании насаждений и растительных группировок, так как смешение медленнорастущих и быстрорастущих пород значительно затрудняет формирование пейзажа.

Долговечность древесных пород в значительной мере зависит от условий внешней среды. По долговечности деревья и кустарники разделяют на весьма долговечные (деревья, живущие до 500 лет и более, кустарники – до 100 лет и более), долговечные (деревья с продолжительностью жизни 200-500 лет, кустарники – 50-100 лет), средней долговечности (деревья – 100-200 лет, кустарники – 25-50 лет). Быстрорастущие породы, как правило, менее долговечны, чем медленнорастущие. Продолжительность жизни зелёных насаждений особенно быстро сокращается в экологически неблагоприятных условиях города.

Рядовые посадки создаются или только из деревьев, или только из кустарников, или комбинированные, ярусные – из деревьев и кустарников. В рядовых посадках растения высаживаются в один, два и более рядов. Деревья выбираются с ровным, прямым стволом и правильной кроной.

Наиболее распространенные виды рядовых посадок – аллеи и живые изгороди.

Аллеи бывают однопородные и смешанные, с использованием контрастных по высоте и форме деревьев, симметричные и асимметричные.

В старинных парках создавались иногда сплошные или почти сплошные аллейные посадки (через 1-2 м) в виде стены стволов, или шпалеры (это ряд густо посаженных деревьев или высоких кустарников, стриженных в стенку), а также применялась деревянная решётка (трельяж) с вертикальной вьющейся растительностью. Практикуется многорядная посадка в квадрат или в шахматном порядке (даёт более плотные массивы и возможность кроне лучше развиваться).

Раньше использовался приём «кенконс» – многорядная посадка деревьев в квадрат или в шахматном порядке непосредственно в полотно аллеи (в покрытии аллеи устраивались посадочные лунки). Для создания затенённых аллей возможна посадка по оси их «букетов» (по 3-5 экземпляров деревьев в одну лунку).

При этом расстояние между лунками увеличивается. Известны сводчатые посадки – сомкнутыми свободными кронами и формованные – с применением специальной стрижки. В прошлом крытая аллея, дорожка, свод которой образовался из переплетённых ветвей деревьев или лёгких деревянных или металлических арок, увитых плющом, лианами, назывались берсо. Так же называли участок сада, окружённый сводчатыми аллеями, – приём, характерный для садово-паркового искусства эпохи барокко.

При рядовых посадках (озеленение улиц, бульваров, стандартных аллей) минимальное расстояние между деревьями и кустарниками нормируется. В проектной практике принято усреднённое расстояние между стволами деревьев, равное 5 м. Однако существуют и более дифференцированные рекомендации.

Нормы даются для взрослых растений в зависимости от их величины при достижении зрелости, отдельно – для светолюбивых и теневыносливых пород. При высоте деревьев 25, 20 и 15 м расстояние между стволами соответственно для светолюбивых – 6, 4-5, 3-4 м, а для теневыносливых – 4-5, 3-4 и 2,5-3 м.

Для кустарников расстояния при рядовой посадке высоких, средних и низких растений принимаются, соответственно, 1,0-1,5; 0,6-1,0; 0,4-0,6 м.

Живые изгороди создаются из кустарников, деревьев или их сочетаний, высаживаемых в два, три и более рядов. Живые изгороди формируются из кустарников в естественном состоянии или специально стригутся. Они служат для декоративных целей, а также для защиты от пыли, ветра, снега. Живые изгороди, как и аллеи, могут быть одно- и многоярусными, одно- или многопородными.

В зависимости от высоты живые изгороди подразделяются на низкие – 0,5-1 м, средние – 1-2 м и высокие – 3 м. Живые изгороди высотой до 50 см называются бордюрами и применяются для окантовки газона, партера, цветника (для устройства в них орнаментов).

Для высоких живых изгородей выбирают древовидные кустарники или даже деревья, которые для создания большей плотности высаживаются в шахматном порядке. Плотность достигается также смешанными многоярусными посадками, в которых используются кустарники и деревья разной высоты.

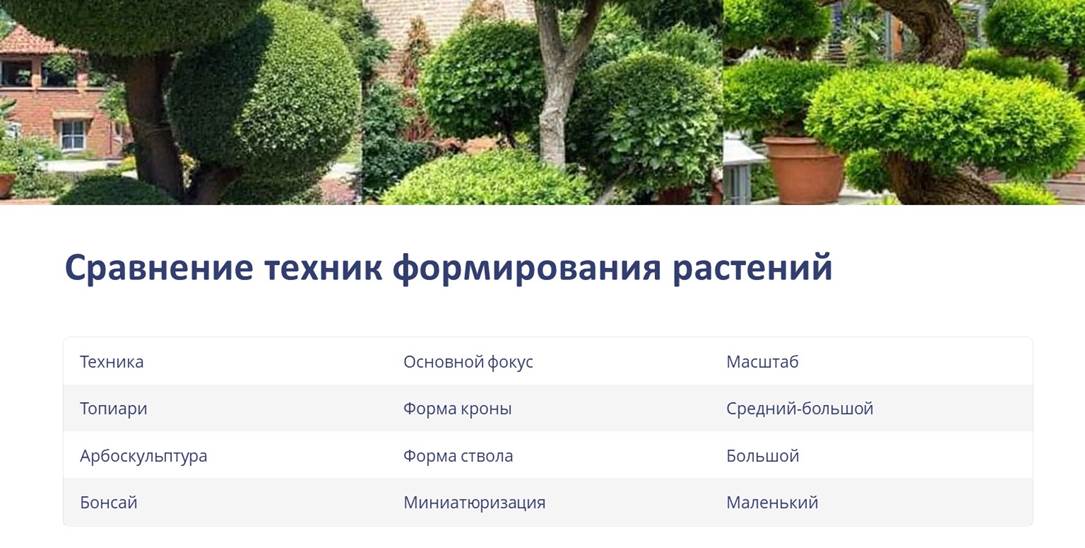

При декоративной стрижке (топиарное искусство) растений их кронам придают искусственную форму, что достигается обрезкой, подвязкой и переплетением ветвей.

Формовка бывает простая и сложная. При простой используется одна из геометрических форм (шар, конус, пирамида, параллелепипед и др.), при сложной – сочетание нескольких различных элементов или создаются «зеленые скульптуры», например фигуры животных – жирафов, слонов, экзотических птиц.

Топиарное искусство (англ. top – вершина) – фигурная стрижка деревьев и кустарников, придание им геометрических и фантастических форм. Ландшафтное искусство тоже подвержено веяниям моды. Если ещё года два назад при создании садов на пике популярности находились каменистые горки, декоративные огороды и небольшие водоёмы, выполненные из пластиковых форм, то сейчас требования заказчиков становятся более высокими, а вкусы – более изысканными.

Ещё в садах Древнего Рима умелая техника подрезки оценивалась очень высоко. Существовали профессиональные объединения мастеров художественной формовки. Из вечнозелёных дубов, лавров, калины создавались живые шедевры. С помощью сложных специальных приспособлений кронам растений придавали чёткие формы. В описании итальянских вилл того времени упоминаются «кусты самшита, подрезанные в виде кораблей, храмов, вазонов, птиц, животных, мужских и женских фигур». Своё второе рождение топиарное искусство получило в эпоху Ренессанса: аккуратно стриженные бордюры, обрамляющие дорожки и цветники, целые зелёные комнаты, образованные высокими зелёными стенами из граба, липы, туи или тиса, причудливые фигуры и затейливые растительные лабиринты.

Несколько позже, в XVII веке, правопреемницей и законодательницей топиарной моды стала Франция с её регулярными садами. При Петре I это садовое творчество проникло и в Россию, яркий пример тому – Петродворец с его зелёными стенами, конусами, шарами и аккуратно стриженными бордюрами.

В наши дни интерес к топиарному искусству не только не угасает, а всё больше набирает обороты. Последние десятилетия ни одна из международных выставок, посвящённых ландшафтному искусству, не обходится без композиций из стриженых растений. Возрождаются почти забытые технологии формирования крон и разрабатываются новые способы.

Процесс создания таких скульптур многолетний, очень кропотливый и трудоёмкий. Наименьший срок для создания небольшой анималистической фигуры – 6-7 лет. Сначала с помощью стимулирующих подкормок активизируют рост, на второй год начинают формировать скелетные ветви, и только лишь лет через пять начинает обрисовываться силуэт.

На Южном берегу Крыма стриженые формы особенно популярны, это связано с большим выбором вечнозелёных пород, хорошо переносящих формовку. Из хвойных, идеальным материалом для живых скульптур является тис.

Это медленно растущее дерево с довольно плотной кроной, но одним немаловажным достоинством тиса является его долголетие (в природе встречаются экземпляры, возраст которых составляет более 4000 лет), следовательно, создаваемые скульптуры будут радовать не одно поколение людей. Среди лиственных растений явным фаворитом является самшит (буксус).

По способу формования живые изгороди подразделяются на: стригущиеся; выращиваемые с помощью специальных каркасов.

Для выявления светотеневых эффектов плоскости живых изгородей стригутся под небольшим углом, с отклонением от вертикали примерно на 5-10°.

Из вечнозелёных растений в средней полосе пригодны для формовки ель обыкновенная, туя западная, можжевельник обыкновенный, тис ягодный или европейский. Благодаря крепким стволам и ветвям, компактной кроне, тису можно придавать чёткие геометрические формы. Его тёмная хвоя хорошо контрастирует с газонами, различными покрытиями и служит прекрасным фоном для цветочных посадок. Из лиственных пород стрижке неплохо поддаются липа, тополь, клён татарский, боярышник, кизильник блестящий, чубушник, бирючина.

4.4 Искусственное создание сложных форм растений. Элементы ландшафтного дизайна

Искусственное создание сложных форм растений – достаточно длительный и трудоёмкий процесс. Однолетние сеянцы кустарников высаживаются и обрезаются в первый год до 5-7 см. Через год кустики, каждый из которых имеет по 4-5 побегов, обрезаются на высоту 10 см от земли, в конце сезона их необходимо ещё раз подрезать. И так в течение нескольких сезонов кусты дважды стригутся, при этом им придаётся желаемая форма. Каждый раз побеги оставляются на 5-8 см длиннее.

В садово-парковом искусстве прошлых веков использовались комбинации из живых изгородей и деревьев, например, при устройстве зелёных театров.

Наиболее типичной комбинацией является боскет – регулярный массив, окружённый со всех сторон стриженной зелёной стенкой. Иногда для усиления зелёных стен из кустарников применялся каркас (в виде деревянной решётки). В некоторых парках внутри боскетов устраивались регулярные пространства, также окружённые стриженными зелёными стенами. Эти пространства обогащались скульптурой, фонтанами, цветочными партерами и назывались зелёными залами, кабинетами, гостиными. Туда вело несколько входов. Зелёные «залы» использовались для концертов, бесед, отдыха.

Виста – узкая перспектива, вид, направленный в сторону какого-либо выдающегося элемента ландшафта. Включает точку обзора, обрамление (обычно кулисы из растений) и завершающий кульминационный объект обозрения (поляна, озеро, скульптура и прочее).

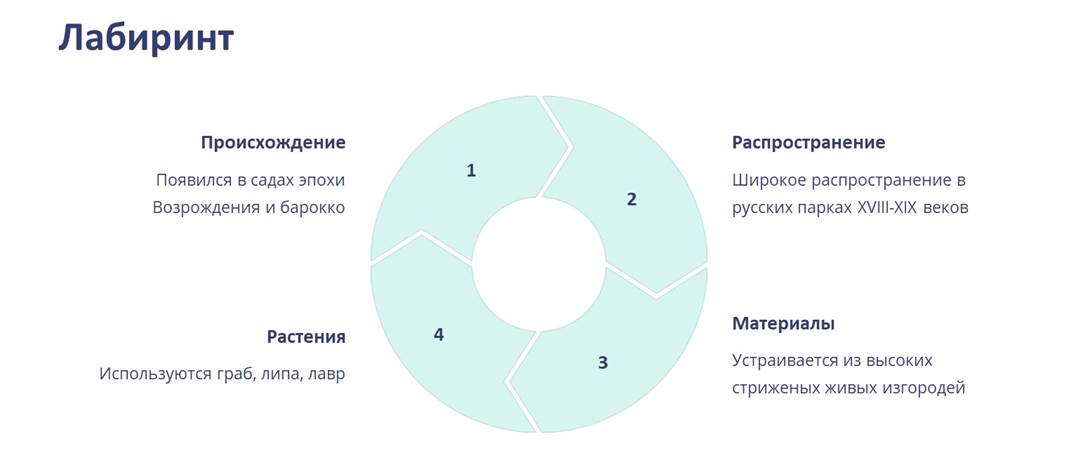

Лабиринт – участок парка или сада со специально запутанными проходами. Появился в садах эпохи Возрождения и барокко, широкое распространение получил в русских парках XVIII-XIX веков. Устраивается из высоких стриженых живых изгородей (с использованием граба, липы, лавра).

Термин «арбоскульптура» (от латинского «arbour» – дерево) придумал Ричард Римс. С помощью наипростейших инструментов он может заставить дерево вырасти в форме беседки, человеческой фигурки или декоративного сердца.

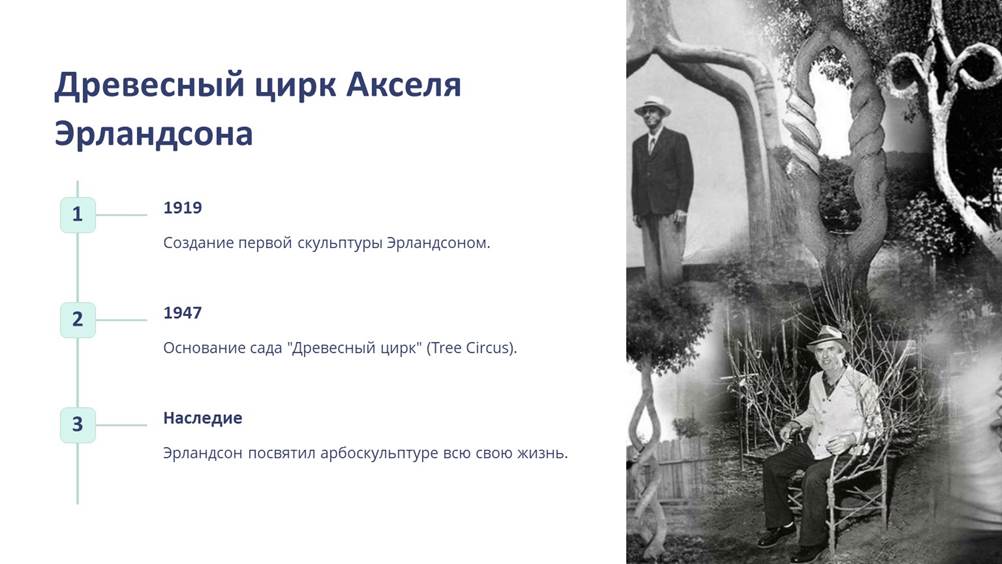

Родоначальником арбоскульптуры считается Аксель Эрландсон (Axel Erlandson). Затейливый вид переплетающихся гибких стеблей вдохновил Эрландсона на эксперименты с деревьями (создание первой скульптуры – 1919 г.).

В 1947 г. создание сада «Древесный цирк» (Tree Circus). Эрландсон посвятил арбоскульптуре всю свою жизнь. Сейчас один из самых известных арборскульпторов – Ричард Римс (Richard Reams). Главная идея, которой руководствуется Ричард, – «Представь себе тот мир, в котором хотел бы жить, и сделай его сам». Вот так и получаются самые восхитительные арт-неожиданности – вплоть до домов из растущих деревьев.

Скульптуры из деревьев и сейчас создаются в основном теми же методами, которыми пользовался ещё Аксель Эрландсон. Деревья изгибают, обрезают, прививают, объединяют по нескольку сразу при посадке или с помощью прививки.

Чем-то арборскульптуры могут напоминать бонсай – из-за тех же методов, например скручивания или обрезки. Древесные скульптуры не имеют ничего общего с искусством художественной стрижки садов, ведь подстрижка формирует только лишь листву. А скульптуры из деревьев – это, прежде всего, изменение формы ствола.

Арбоскульптурные композиции часто напоминают шпалерник – посадки, которые в результате таких же операций – сращивания, пригибания, обрезки, превращаются в сплошную живую древесную решётку, покрытую листвой.

Живые изгороди по высоте делятся на три группы: низкие (бордюры) – высотой до 1 метра, средние (изгороди) – до 2,5 метров и высокие (зелёные стены) – более 2,5 метров.

Также их различают и по ширине: однорядные и многорядные (обычно высаженные в шахматном порядке). Расстояние между растениями в изгороди зависит от их габаритов и бывает от 0,2 до 1,2 метра, а между рядами – от 0,3 до 1 метра.

Стриженые бордюры создаются из низких кустарников и полукустарников: самшита, розмарина, лаванды и других, и используются в садово-парковом оформлении в окантовке цветников, розариев или ограничении дорожек.

Живые стриженые изгороди незаменимы для создания лабиринтов, ограждения периметра участка, свободно растущие крупные кустарники или небольшие деревья, призванные ограждать участок по периметру, заберут 3-4 метра в ширину на всём своём протяжении, тогда как стриженая изгородь может быть шириной не более метра. Этот вопрос становится довольно актуальным в малых садах. Ещё меньше места – всего 15-20 сантиметров – занимает изгородь из растений, сформированных на шпалере.

Для создания стриженых изгородей подходящим материалом являются такие вечнозелёные растения, как калина, лавровишня, бересклет, лавр. Высокие зелёные стены используются для создания боскетов, зелёных кабинетов, образовывают эффектные висты. Для создания зеленых стен наиболее подходят ель, туя, липа, граб, клён полевой или татарский, боярышник, акация жёлтая и другие.

Если необходима живая стена, которая будет быстро набирать высоту, то идеальным растительным материалом для этих целей послужат разные формы туи западной – растение относительно неприхотливое и быстрорастущее. Садовые центры, питомники предлагают уже готовые сформированные стены различной высоты, что позволяет добиться необходимого эффекта.

Оригинальной новинкой в ландшафтном искусстве являются растения, специально сформированные в виде арки (из граба или тиса). Две половинки арки высаживают друг напротив друга, а вершины растений связывают. Так может получиться живая пергола, а если половинки арок высадить по кругу, то выйдет замечательная беседка.

Особым видом топиарного искусства являются бонсаи. Восточные мотивы сейчас довольно популярны в Европе. Бонсаи уместно размещать в японских садиках или как одиночное, акцентное растение.

4.5 Искусственное создание сложных форм растений. Цветочные композиции

Цветочное оформление города – это целая эстетическая архитектурная система. Цветочное оформление города — это не просто украшение, а комплексная система, влияющая на эстетику, функциональность и экологию городских пространств.

При её формировании выделяются четыре подхода:

1 подход – чёткое определение места цветов в архитектурно-ландшафтной среде:

а) цветы в среде, близкой к естественной (живописные композиции в прогулочных зонах парков, в лесопарках, загородных зонах отдыха);

б) цветы в архитектуре поверхности земли, сочетаемые с малыми формами, элементами благоустройства (вазы, кашпо, декоративное мощение, подпорные стенки, ступени, водные устройства и пр.);

в) цветы в архитектуре зданий и сооружений (лоджии, балконы, террасы, внутренние дворики, сады на крыше, стилобат, интерьер);

2 подход – выявление функционально-зональной специфики цветочного оформления: торжественность, репрезентативность, строгость, крупный масштаб в общественных, административных, культурных центрах города; преимущественная подчинённость ландшафтной среде в лесопарковых массивах и прогулочных зонах парков; соразмерность человеку и более простые композиционные приёмы на жилой территории; историческая достоверность приёмов цветочного оформления у памятников архитектуры;

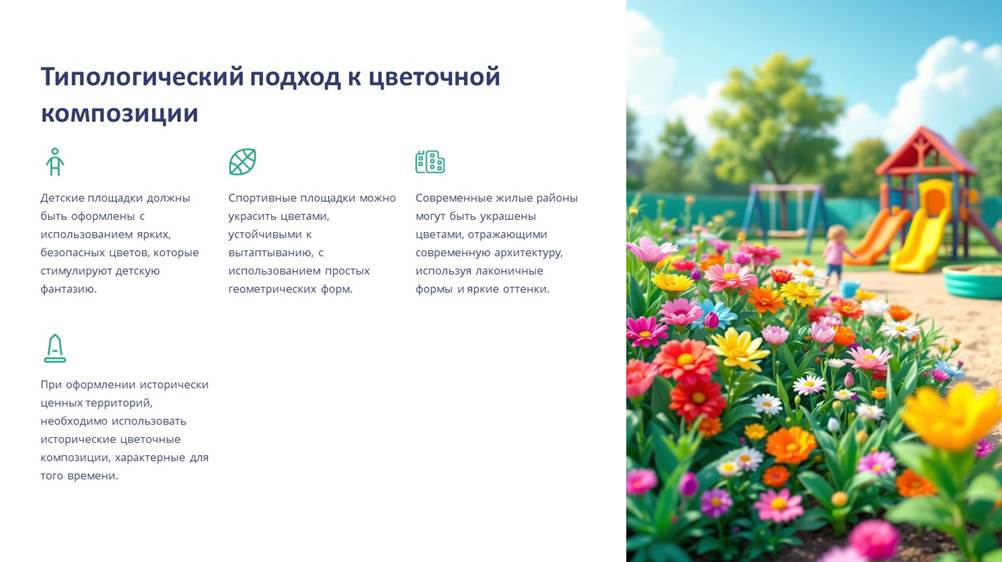

3 подход – типологический, при котором, опираясь на первые два подхода, ведётся поиск индивидуального решения цветочного оформления для каждого типа архитектурно-ландшафтного объекта. Цветочные композиции должны быть различны в детских и спортивных, прогулочных и аттракционных парках; на территориях жилой застройки – современной многоэтажной, малоэтажной с индивидуальными участками или исторически ценной, реконструируемой;

4 подход – разграничение индивидуальных и массовых типовых решений. Основным материалом для цветочного оформления служат многолетние и однолетние растения. Основное требование при подборе ассортимента для цветочного оформления – композиции должны быть декоративны возможно больший промежуток времени. Особое внимание важно уделять цветочным композициям в период, когда многие деревья ещё не имеют листвы, а крокусы, нарциссы, тюльпаны уже украшают пейзаж.

Основные виды цветочных композиций:

Цветник – декоративная композиция из цветущих растений в открытом грунте – клумбы, рабатки, цветочные партеры, розарии, альпинарии, рокарии, миксбордеры.

Клумба – наиболее традиционный цветник геометрических очертаний в виде круга, овала, квадрата, прямоугольника. Клумбы бывают плоские и объёмные. Плоские устраиваются из низких растений на одном уровне с поверхностью земли, мощением или даже несколько заглубляются относительно них.

Объёмность клумб достигается насыпкой грунта и применением растений различной величины, которые повышаются от внешнего контура клумбы к её центру. Иногда в клумбах в качестве композиционного акцента используются декоративные вазы с растениями. Клумбы подразделяются также на простые и сложные в зависимости от ассортимента цветов и характера рисунка. В настоящее время клумбы создаются реже, в основном при благоустройстве территорий исторических ансамблей, старинных парков.

Рабатка – неширокая полоса цветочных растений вдоль аллеи, дорожки, тротуара или проезжей части дороги. Обычная ширина рабаток – 50-150 см. При значительной протяжённости в рабатках делаются разрывы. Это относительно плоский цветник. По композиции и составу растений рабатки бывают однотонные и многоцветные, из одного или нескольких видов цветочных растений, со свободными их группами или геометрическим орнаментом. Рабатки используются для оформления скверов, бульваров, улиц, партеров. В них применяются как многолетние, так и однолетние растения (бегония, сальвия, маргаритки, виола и многие др.), а также почвопокровные растения (очиток).

Бордюр (парковый) – узкая полоска цветочных растений шириной 20-40 см, окаймляющая клумбы, партеры, газон вдоль дорожек и площадок. Для бордюров подбирают низкие, как правило, одного вида растения, которые не должны закрывать основных посадок (лобелия, цинерария, алиссум и др.). Бордюрами именуются также низкие стриженые живые изгороди (высотой до 50 см), которые служат для создания орнаментов в партерах и окантовки цветников и газонов.

Миксбордер – смешанный цветочный бордюр – это широкая полоса преимущественно из многолетников, подобранных по времени цветения таким образом, чтобы декоративный эффект сохранялся в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Миксбордер располагается вдоль аллей, дорожек, площадок. Имеет ширину 1-5 м, как правило, с криволинейным контуром. Очень крупные композиции свободных очертаний типа «миксбордер» называют садом непрерывного цветения. Для лучшего обозрения через миксбордер большой площади прокладывают «пунктирные» живописные дорожки из отдельных плит. Это удобно для осмотра и ухода за растениями. Миксбордер имеет асимметричный поперечный профиль: более высокие растения размещаются дальше от аллеи, а более низкие – ближе к ней. Для миксбордера необходим спокойный фон, на котором чётко читались бы разнообразные сочетания цветущих растений. Этот фон лучше всего создавать плотными посадками кустарника (часто стриженного) с листвой или хвоёй тёмного тона, дающей необходимый контраст со свободной цветовой системой самого миксбордера.

Для фоновых посадок применяют боярышник, кизильник, ель обыкновенную. Из кустарников в миксбордере используют также лох серебристый, сосну горную, можжевельник казацкий. Контур миксбордера от аллеи должен быть удалён не менее чем на 40-50 см (для лучшего восприятия). Полоса между аллеей и бордюром – стриженый газон.

Ассортимент цветочных растений для миксбордера подбирается таким образом, чтобы те, что уже отцвели, поддерживали композицию и цветение других своей листвой. При подборе ассортимента важно учитывать форму и окраску листьев, так как цветение каждого вида длится относительно недолго и цветущие дополняются декоративной листвой других. Чтобы правильно подобрать растения, надо знать все их особенности – высоту и диаметр куста, сроки цветения, совместимость с другими видами.

Альпинарий – научно-экспозиционная зона горных растений в ботаническом саду.

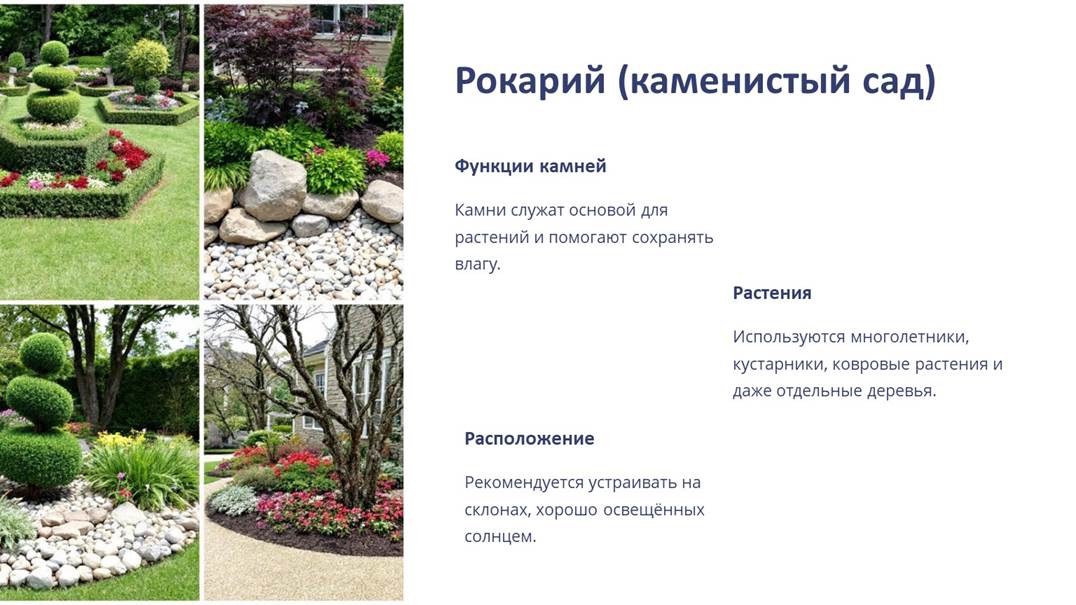

Рокарий, или каменистый сад, – приём декоративного цветочного оформления. Для устройства каменистых садов используют участки с неудобным или нарушенным рельефом (откосы, выходы каменной породы и т. п.). На плоском рельефе большой рокарий будет выглядеть не только искусственным, но и стоить намного дороже, чем на склоне. Декоративная особенность рокария – концентрация на малой площади большого количества разнообразных растений.

Каменистые цветочные композиции рекомендуется устраивать на склонах, хорошо освещённых солнцем. В засушливое время неприхотливые растения находят влагу под камнями и на камнях, на поверхности которых при перепаде температур в ночное и дневное время конденсируется влага. Кроме того, камни служат как бы основой для растений, растущих подушкой. Из камня устраивают террасы, ступени.

Известны и вертикальные композиции на тему «цветы и камень» в виде подпорных стенок с пазами для растений. В каменистых садах можно использовать все многолетники, многие кустарники и даже отдельные деревья. В любой рокарий в большом количестве высаживаются различные ковровые растения.

Они быстро разрастаются, покрывая землю, большинство из них обильно цветёт. Однако применение только почвопокровных ведёт к однообразию, поэтому с ними высаживаются средневысокие и высокие многолетники. Украшают рокарии и кустарники, в том числе совсем маленькие высотой 5-15 см (иберис вечнозелёный, ацена, или немного повыше – вереск, курильский чай, дафна и т. д.). Применяются и карликовые стелющиеся формы деревьев типа сосны горной.

Розарий – один из видов тематических, или моносадов (их названия происходят от вида цветочных растений или красиво цветущих кустарников – розарий, георгинарий, сиренгарий и т. д.). В розариях часто используют естественный камень в виде плит дорожек, которыми разделяют участок на квадраты для удобства ухода и осмотра. Отдельные участки в крупных композициях разделяют также невысокими подпорными стенками.

Модульный цветник – цветник, в основу композиции которого положен тот или иной повторяющийся геометрический элемент.

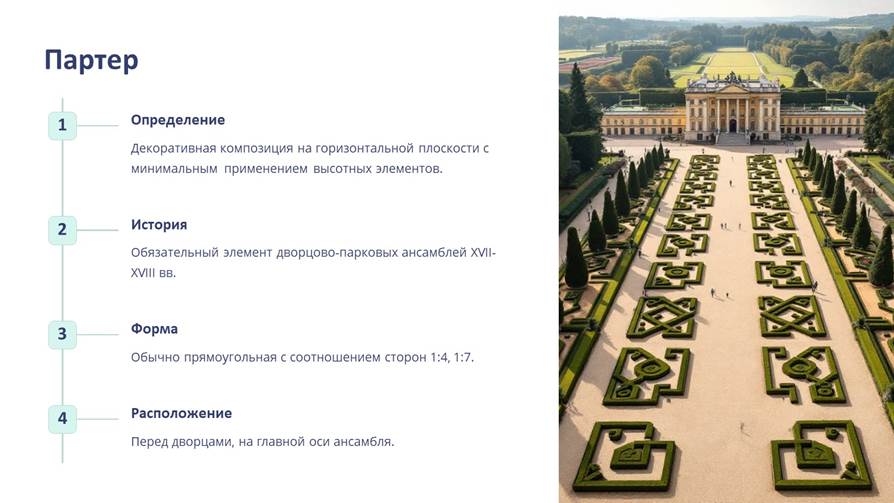

Партер – декоративная композиция на горизонтальной плоскости с минимальным применением высотных элементов (кустарники, скульптура). В XVII-XVIII вв. партеры были обязательным элементом дворцово-парковых ансамблей. Основное требование к партеру – полный охват его взглядом при совпадении продольной оси партера с основной осью обозрения. Обычно партеры имели прямоугольную форму с соотношением сторон 1:4, 1:7. Классические условия построения партера требовали, чтобы он был вытянутой формы, учитывал условия зрительного перспективного сокращения. Середину партера рекомендовалось слегка приподнять для уничтожения оптического впечатления прогиба. Если участок имел значительный уклон, то партер решался в виде двух или более террас, отделённых друг от друга подпорными стенками или переходными откосами.

Особого совершенства оформления партеры достигли в период расцвета регулярных парков Франции во второй половине XVII в., оказавшего огромное влияние на развитие садово-паркового искусства всех стран Западной Европы и России. В этот период партеры становятся неотъемлемой частью регулярных композиций, располагаются в самых ответственных местах – перед дворцами, на главной оси ансамбля. Классическим примером является партер в подмосковной усадьбе Архангельское. Чистый, светлый газон, обрамлённый по боковым сторонам рядами стриженных лип и стеной хвойного леса, обогащён только мраморной скульптурой.

Сегодня партеры используют как композиционный приём на подходах к парку, перед крупными общественными зданиями. Одна из отличительных черт партера – чёткое отграничение его от прилегающих участков.

По преобладающему внешнему виду покрытия партеры делятся на две группы: газонный («зелёный ковер»); цветочный.

Если в партере имеется водное зеркало, фонтаны, его называют водным партером.

В прошлом партеры устраивались очень сложные, напоминающие искусные вышивки: покрывались затейливым орнаментом из цветов, ковровых растений, а также из «мёртвых» материалов – толчёного кирпича, угля, стекла, цветного песка и т. п. Часто их украшали скульптурами, фонтанами. Из истории садово-паркового искусства известны партеры кружевные (узорчатые), наборно-орнаментальные, английские (только из песка и газона), разрезные, т. е. цветочные.

В наши дни сложные орнаментальные партеры можно увидеть только лишь перед памятниками архитектуры, для эпохи создания которых был характерен такой приём.

Буленгрин – регулярный участок в парке, который является разновидностью партера, несколько пониженного относительно уровня окаймляющей его дорожки. Центральная часть буленгрина оформляется газоном. Остальное – откосы, также покрываемые газоном.

Основа современного партера – газон (однородный, коротко и тщательно подстриженный). Отсюда и понятие, существующее в зелёном строительстве, – партерный газон, т. е. самого высокого качества.

Современные цветочные партеры также имеют в основе газон. Лаконичное цветочное оформление устраивается в виде каймы из роз, рабаток из низких однолетних растений, применяются ковровые растения, которые высаживаются с отступом от края для лучшего восприятия. Орнаментальные цветочные посадки обычно несложны. Цветочный партер может представлять собой и плоскость, покрытую однородными цветами.

При проектировании партеров с орнаментальными посадками необходимо учитывать, что зрительно рисунок не искажается в пределах полосы шириной не более 3 м от края аллеи или дорожки.

Ковровые растения отличаются тем, что в них особое значение имеет окраска листьев. Обычно ковровые растения в партере до стадии цветения не допускаются, так как их систематически стригут, поддерживая высоту 6-12 см.

Не следует смешивать понятия партер и партерное решение. Партер – это самостоятельный тип зелёных насаждений. А партерное решение – архитектурно-ландшафтный приём, который может быть использован при организации самых различных элементов ландшафта населённого места. Сквер не является партером, но может иметь партерное решение, когда в нём преобладает низкая растительность, он целиком обозревается и т. д. По типу партеров устраиваются крупные выставочные цветники. Они достигают (особенно в ботанических садах) площади до нескольких сот квадратных метров.

Крупные партерные композиции, как правило, имеют нейтральную цветовую основу.

Газон – низкий дерновый покров, создаваемый искусственно в основном из многолетних трав (злаков). Все газоны играют важную роль в охране и оздоровлении окружающей человека среды (регулирование температурновлажностного режима, защита от пыли, восстановление и поддержание кислородного баланса и т. д.), имеют большое эстетическое значение в ландшафте городов и сёл.

Различают газоны: декоративные (партерные, обыкновенные, луговые); спортивные.

1) Декоративные газоны – важнейшая составная часть зелёных устройств. Они делятся на несколько категорий в зависимости от назначения, способа создания и состава трав.

2) Партерные газоны устраивают в наиболее парадных, ответственных местах, в сочетании со скульптурой, цветниками, декоративными бассейнами, фонтанами. Партерные газоны используют и как самостоятельный элемент архитектурно-ландшафтных композиций. Они подчеркивают архитектуру сооружения, служат им фоном, основанием.

Для устройства партерных газонов необходима идеально ровная поверхность (это не только эстетическое, но и технологическое требование для применения газонокосилок).

3) Газоны обыкновенные (имеют наибольшее распространение), покрывающие значительные площади в парках, садах, на жилых и производственных территориях. Уход необходим регулярный, но менее трудоёмкий, чем для партерных.

4) Луговые газоны (лугопарки, прогулочные зоны парков) создаются на основе естественного травяного покрова путём подсева декоративных трав и косьбы.

Очень декоративны пестроцветные однолетние газоны – так называемые мавританские, устраиваемые из смеси газонных злаков с добавлением цветущих растений (мак самосейка, василёк, лён, резеда, кореопсис и др.). По окончании массового цветения его косят, превращая пестроцветный газон в обычный зелёный.

5) Спортивные газоны требуют устойчивых трав, хорошо выдерживающих вытаптывание, и постоянного ухода (стрижка, прополка, ремонт, полив). Применяются сложные травосмеси составом до 10-12 компонентов. В менее ответственных местах для покрытия спортивных полей используются травосмеси из 3-4 сортов. Рецепты травосмесей составляют отдельно не только для газонов различного функционального назначения (партер, лужайки для игр, стадион), но и в зависимости от условий произрастания их (почва, климат, инсоляция и др.).

Формирование газона упрощают и ускоряют рулонные покрытия. В ткань, изготовленную из текстильных отходов, заделываются семена трав вместе с питательными веществами. Достаточно расстелить такой «ковер» на земле и полить, чтобы через несколько дней из проросших семян появилась густая трава.

При этом хлопчатобумажная основа достаточно быстро распадается, а её остатки служат в качестве удобрения. Газонные рулонные покрытия эффективны не только в садово-парковом строительстве, но и для быстрого укрепления земляных откосов (в гидротехническом, мелиоративном и дорожном строительстве).

Контрольные вопросы по лекции

1. Что такое ландшафтно-рекреационная территория и каковы её основные функции?

2. Какие основные виды ландшафтно-рекреационных территорий выделяют в современной классификации?

3. В чём заключается отличие урбанизированных рекреационных территорий от природных?

4. Какие особенности характерны для городских парков как одного из видов ландшафтно-рекреационных объектов?

5. Какие типы природных рекреационных территорий упоминаются в тексте?

6. Каковы особенности проектирования прибрежных зон как рекреационного ресурса?

7. В чем заключается значение национальных парков и заповедников в системе охраняемых территорий?

8. Какие принципы следует учитывать при планировании зон кратковременного и длительного отдыха?

9. Какие примеры интеграции природных и урбанизированных компонентов рекреационной среды приведены в тексте?

10. Какие меры по охране и устойчивому использованию ландшафтно-рекреационных территорий предлагаются?

11. Что подразумевается под термином "ландшафтно-проектная организация зелёных насаждений"?

12. Какие три основных художественно-композиционных качества характерны для деревьев и кустарников?

13. Как классифицируются деревья по высоте в ландшафтной архитектуре? Приведите примеры.

14. Какие формы крон деревьев выделяются и как они влияют на композицию?

15. Что такое "солитер" в садово-парковом дизайне, и какие деревья применяются в этой роли?

16. Какие приёмы формирования древесно-кустарниковых групп используются при проектировании?

17. Чем отличается куртина от обычной группы насаждений?

18. Что такое "парковый массив" и каковы его структурные элементы?

19. Какие типы посадок (по ярусности) выделяются при создании живых изгородей?

20. Что такое "топиарное искусство" и каковы его исторические корни?