План лекции:

3 Социально-экологические факторы ландшафтного проектирования

3.1 Шумозащита, газоустойчивость, засухоустойчивость

3.2 Эколандшафт. Ландшафт как объект урбоэкологического подхода

3 Социально-экологические факторы ландшафтного проектирования

Урбоэкология – специфическое направление в градостроительной науке, предмет которой – исследование закономерностей взаимодействия градостроительных структур с природной средой и разработка предложений по его оптимизации.

К характерным чертам концепций урбанистского вида можно отнести следующие:

- экологические проблемы города необходимо решать путём механизации систем жизнеобеспечения, развития инженерной и транспортной инфраструктуры города; следовательно, основное внимание здесь уделялось созданию условий для развития транспортных магистралей, использования машин и механизмов, средств транспорта и т. д.;

- основные биологические потребности человека в контакте с живой природой игнорировались или отодвигались на задний план.

Как смежное направление развивается архитектурная экология, основная ель которой – поиск, исследование и внедрение в практику проектирования

принципов создания архитектурно-ландшафтной среды, в которой гармонично сочетаются интересы природы и человека. В период массового индустриального домостроения и градостроительства экология города понималась довольно узко, только как охрана окружающей среды, осуществляемая в процессе градостроительной деятельности.

Конструктивная экология понимается как теория и практика направляемой сопряжённой эволюции природы и общества. На более высоком уровне эти проблемы рассматриваются в региональной урбоэкологии. Региональная урбокология является специфическим направлением в науке, предметом которой выступает исследование закономерностей взаимодействия градостроительных систем высшего порядка (систем населённых мест, городских агломераций и выше) с природной средой.

Важная цель урбоэкологии – повышение качества жизни в местах расселения и жилых домах путём экологизации жизни и деятельности человека в городе, экореставрации природной среды, приближения к природной среде, фитомелиорации, создания привлекательного образа города.

Среди задач, решаемых градостроительной экологией, называются следующие:

- улучшение архитектурными средствами микроклимата городской среды;

- охрана основных компонентов природной среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова и животного мира;

- сохранение особо ценных природных ландшафтов.

Главная экологическая задача в сфере урбоэкологии – создание ландшафтов, которые в условиях прогрессирующей урбанизации обладали бы повышенной устойчивостью к воздействию на них человека (обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта, подбор природного, видового и возрастного состав растительности в зонах отдыха).

В одном из вариантов экологизации предлагается:

- провести органическую децентрализацию планировочной структуры крупного города на ландшафтно-планировочные районы – модули, обеспечивающие саморегуляцию и самовоспроизводство основных природных компонент – воздуха, воды, почвы, флоры;

- сформировать ландшафтно-экологический каркас, разделяющий урбанизированные территории на ландшафтно-планировочные экологические модули, с непрерывной организацией озеленённых пространств;

- использовать два основных типа организации жилья: полифункциональные жилые структуры в центре города и малоэтажное высокоплотное жильё на периферии города;

- развивать инженерно-транспортную инфраструктуру и общественный транспорт в специальных инженерно-транспортных коридорах.

3.1 Шумозащита, газоустойчивость, засухоустойчивость

Система зелёных насаждений может выполнять пыле- и газозащитные функции. Её эффективность зависит от ширины и густоты насаждений, наличия кустарника в нижнем ярусе, ассортимента древесно-кустарниковых пород и т. д. Максимальная эффективность достигается в многорядных полосах древесно-кустарниковых насаждений высотой 15-20 м, полнотой 0,7-1 и шириной 50 м. Большую роль в повышении эффективности защитных насаждений играет их объёмно-планировочная структура. Она должна способствовать рассеиванию и отводу газообразных выбросов и взвешенных веществ. Это достигается чередованием открытых и закрытых пространств, формированием аэродинамических коридоров «выдувания» с применением лесных полос порядовой и ажурной конструкции ярусной структуры, размещённых через 20-40 м.

Эффективность газозащиты существенно зависит от пород деревьев:

– сосняк на расстоянии 25 м снижает концентрацию газообразных веществ на 40%, а на расстоянии 50 м – до 50%;

– березняк на расстоянии 25 м даёт снижение на 20%, а на расстоянии 50 м – 25% соответственно.

Газозащитные свойства сосновых посадок в 2 раза выше берёзовых. Также и по пылезащитным свойствам сосняк на 20-25 % превосходит берёзовые посадки.

Эффект снижения уровня звука в зелёных насаждениях зависит от характера, породы деревьев и кустарников, времени года и других факторов. Максимальный шумозащитный результат может быть получен при использовании насаждений с высоким удельным весом зелёной массы при правильном размещении их в конструкции. Плотные, сомкнутые по вертикали насаждения способны снизить уровень шума на 15-18 дБ. При этом высота деревьев должна быть не ниже 7 м, общая ширина полосы – порядка 10-15 м.

По степени шумозащитной эффективности различные насаждения располагаются в следующем убывающем порядке: сосновые, еловые, кустарниковые, лиственные деревья.

Негативные последствия широкого использования твёрдых водонепроницаемых дорожных покрытий (асфальт, бетон) проявляются в значительном нареве приземного слоя воздуха в летнюю жару, снижении его влажности до 30-40% (при норме 60-70%), выделении вредных веществ в результате испареия с перегретой поверхности дорожного покрытия (особенно асфальта). Для их устранения требуется:

- сократить площадь твёрдых водонепроницаемых покрытий;

- затенять жилые территории при помощи развитого озеленения при сохранении нормативной инсоляции;

- шире применять в благоустройстве объекты с открытой водной поверхностью (фонтаны, бассейны и т. п.).

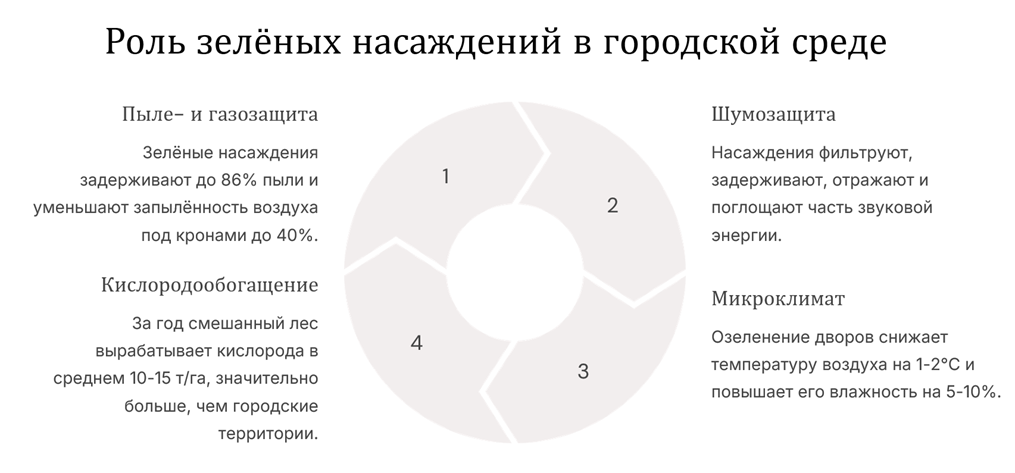

Озеленение дворов в общем случае снижает температуру воздуха на 1-2°С и повышает его влажность на 5-10%.

Для улучшения газового состава воздуха решающую роль играет широкое использование древесных посадок. За год смешанный лес вырабатывает кислорода в среднем 10-15 т/га, пашня – 5-6 т/га, пастбища – 4-5 т/га. Хорошо озеленённый город даёт лишь 0.8-1 т/га. Исходя из этих цифр, следует, что количество кислорода в воздухе будет напрямую зависеть от количества парковых и лесопарковых пространств.

Качество воздуха также зависит и от степени его ионизации. Лучше всего ионизируют воздух смешанные насаждения и зрелые сосновые леса. Кроме того, сосновый лес обладает высокими фитонцидными свойствами. Здесь вредных бактерий в 2 раза меньше, чем в лиственном лесу при той же сомкнутости крон деревьев.

Обобщая современные подходы по оздоровлению городской среды и улучшению его мезо- и микроклимата, можно сделать следующие выводы:

– наиболее универсальным и дешёвым средством защиты и улучшения городской среды является растительность. Зелёные насаждения поглощают токсичные вещества, пыль, тяжёлые металлы, уменьшают микробную загрязнённость, поверхностный сток с городских территорий, защищают от ветра, шума и т. д.;

– наиболее эффективны среди древесных пород по большинству средозащитных факторов хвойные породы деревьев и особенно сосновые посадки и леса. Кроме того, они круглогодично выполняют защитные функции.

В общем случае наиболее эффективны насаждения с участием 50% хвойных пород с зимним охвоением. Введение хвойных пород существенно повышает средозащитный потенциал зелёных насаждений, особенно зимой. Это обстоятельство имеет важнейшее значение в обеспечении круглогодичного цикла работы защитного озеленения.

Шумозащита. Зелёные насаждения фильтруют, задерживают, отражают и поглощают часть звуковой энергии. Звуковая волна, отражаясь от листовых пластинок различной ориентации, теряет свою энергию за счёт эластичности и смещения листовой пластинки. Благодаря этому шум в помещениях, перед которыми расположены деревья, гораздо меньше, чем в помещениях, не защищённых деревьями.

Однако неправильное использование отражательной способности листвы может усилить шум. Так, зелёные насаждения бульвара, расположенного посередине улицы, усиливают шум непосредственно у зданий. Поглотить же его могут несколько плотных полос из деревьев и разной высоты кустарников с разрывами, засеянными травой. Шум поглощается более полно, если зелёные насаждения размещены у источника шума или у защищаемого объекта. Ещё больший эффект достигается, когда осуществляются оба эти мероприятия.

Оптимальная ширина шумозащитной полосы – около 25, но допускается и 15 м (при наличии густого подлеска или опушки). Лучше всего защищают от шума плотные полосы из хвойных пород, сохраняющих листву круглый год и имеющих густую крону – ель, пихта, туя. Из лиственных пород могут быть рекомендованы липа, граб, шелковица, ильмовые, в подлеске – бирючина, гордовина, спиреи. Вьющиеся растения увеличивают звукопоглощение стены в 6-8 раз и значительно ослабляют шум в квартире.

Создавать шумозащитные посадки следует на участках, свободных от застройки, между торцами домов, между застройкой и проезжей частью, внутри кварталов и микрорайонов.

Из хвойных наиболее устойчивыми против копоти и сухости воздуха считаются ель колючая (сизая и серебристая), ель Энгельмана и белая канадская.

Следует, однако, помнить, что все хвойные породы плохо переносят загрязнённость воздуха химическими отбросами.

Чтобы уберечь кроны от постоянных повреждений транспортом, рядовые посадки ширококронных деревьев (лип, клёнов, белых акаций, чёрных тополей и др.) размещают не ближе 6-6,5 м до оси междупутья, а узкокронных (например пирамидальных тополей) – не ближе 4,5-5 м. Расстояния до ряда посадок различных пород деревьев (числитель – ширококронная, знаменатель – узкокронная) на бульварах должны быть следующие, м: от наружной стороны оград бульваров на магистральных улицах – 2/1,5; то же на улицах местного движения – 1,5/1; от ближайшего рельса трамвайного пути – 3,5/2,5; от края продольной дорожки бульвара – 1,5/0,75.

Посадку кустарников по сторонам изолированного трамвайного полотна, чтобы обеспечить возможность его механизированной очистки, следует производить на расстоянии не менее 1,5 м от ближайшего рельса.

Для уличных посадок используют три типа деревьев: крупные ширококронные; пирамидальные и колонновидные; второй величины с правильными геометрическими очертаниями крон.

Размер дерева должен соответствовать размеру и назначению улицы. На узких улицах сажают узкокронные деревья, на широких – крупные ширококронные. От ширины улиц и характера застройки зависит минимальное расстояние между деревьями и застройкой, а также высота деревьев.

Размещение насаждений в зонах пешеходного движения в значительной степени зависит от расположения надземных уличных сооружений и подземных коммуникаций.

Между ними и зелёными насаждениями необходимо соблюдать следующие минимальные разрывы (числитель – до оси ствола дерева, знаменатель – до кустарников), м: от грани наружных стен зданий – 5/1,5; от края проезжей части автомобильных дорог – 1/0,5; от подошвы или внутренней грани подпорных стенок – 1/0,5; от ограды высотой 2 м и выше – 4/1; от подземных сетей коммуникации: газопровода – 2/2; теплопровода – 2/1; водопровода и канализации – 1,5; электрокабеля – 2/0,5.

Важным условием правильной организации древесных насаждений на улицах является увязка их размещения с воздушными уличными сетями. При размещении сетей в одну линию с деревьями рекомендуется подбирать низкорослые породы, хорошо поддающиеся стрижке. На улицах, обсаженных крупномерными деревьями, при расположении контактных сетей в одном ряду с посадками целесообразно выносить кронштейны для подвески светильников на 1,5-2 м либо подвешивать светильники на специальных тросах над проезжей частью.

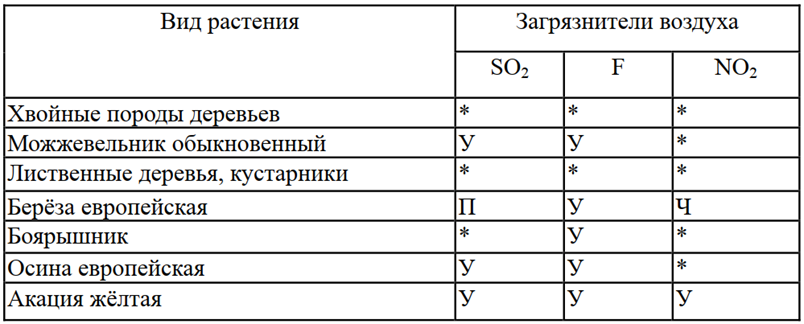

Для создания новой, более устойчивой к воздействию химических загрязняющих веществ экологической системы необходимо произрастание на её территории следующих древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, вяз приземистый, яблоня сибирская, берёза, осина, облепиха, акация жёлтая, жимолость татарская.

Эти растения должны быть преобладающими в биоценозе, т. к., кроме высокой устойчивости к загрязнителям воздуха, содержащего фтористые соединения и оксиды серы и азота, большой ёмкости газопоглощения и пылеосаждения, они обладают достаточной засухоустойчивостью, зимостойкостью, олиготрофностью. Из хвойных можно использовать можжевельник сибирский (повышенная газоустойчивость).

Таблица 3 - Чувствительность растений к различным загрязнителям воздуха

У – устойчивые, Ч – чувствительные, П – промежуточной чувствительности,

* – различные оценки чувствительности

Основную долю в породном составе городских насаждений составляет тополь бальзамический. В ходе исследований фиксировались болезни деревьев и повреждения их насекомыми. Тополь бальзамический при всех положительных качествах не заслуживает столь высокого распространения в городской среде, т. к. поражается многими болезнями и вредителями, при этом теряет эстетический вид. Также пух тополя бальзамического вызывает аллергическую реакцию у людей.

Кроме закладки культур в зонах повреждения, большое значение имеют мероприятия по содействию естественному возобновлению лиственных пород (берёза, осина). Они, как правило, не характеризуются высокой устойчивостью к загрязнению, однако считается, что самосев на протяжении 20-30 лет успешно будет выполнять почво- и лесозащитные функции.

При формировании ландшафтов основных подъездных к заводам (автомобильной дороги) следует применять древесно-кустарниковые породы, обладающие декоративными свойствами, обеспечивающие наибольшую красочность ландшафта.

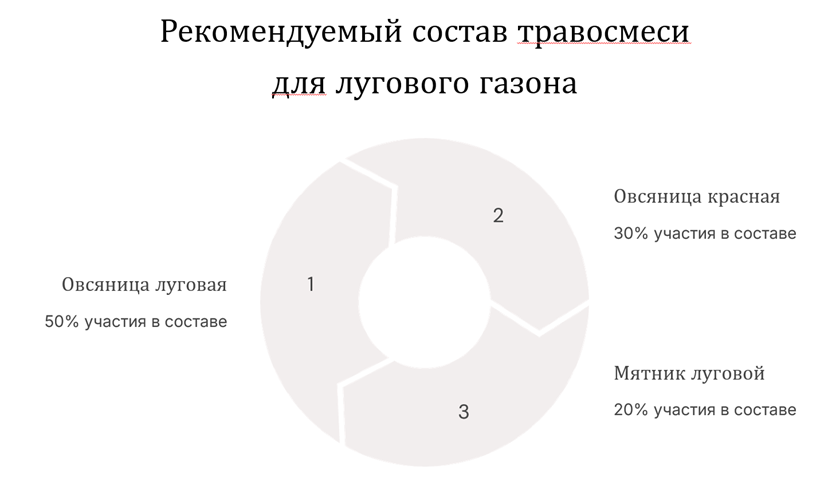

Посев луговых трав на территории санитарно-защитной зоны предполагается на участках с нарушенным травяным покровом.

Для создания лугового газона рекомендуется следующий состав травосмеси: овсяница луговая (50% участия в составе); овсяница красная (30% участия в составе); мятник луговой (20% участия в составе).

Так для успешного произрастания деревьев и кустарников с целью повышения устойчивости древостоя необходимо провести ряд лесовосстановительных мероприятий в сочетании с дополнительными посадками газоустойчивых пород деревьев.

Засухоустойчивые растения – культуры, не требующие длительное время полива, или вообще обходящиеся без него, как правило, с мелкими или сильнорассечёнными листьями (например тысячелистник, гайлардия Энотера четырёхугольная, синеголовик, рудбекия блестящая, полынь Людовика, девясил высокий, коровяк гибридный, юкка волокнистая, алиссум горный, тимьян Эдельвейс, флокс шиловидный, гвоздика).

К повышенной загазованности устойчивы: липа мелколистная, клен серебристый, вишня обыкновенная, ясень обыкновенный, к пониженным температурам – осина, ель обыкновенная, берёза пушистая, к ограниченной солнечной инсоляции – липа мелколистная и крупнолистная, клён остролистный, ель и др.

3.2 Эколандшафт. Ландшафт как объект урбоэкологического подхода

Метод «эколандшафт» предназначен для решения различных природоохранных и инженерно-строительных проблем, возникающих при строительстве инженерных сооружений, проведении рекультивации нарушенных земель, организации защиты территорий от опасных природных и техногенных процессов. Метод использует комплексный подход к решению экологических задач, единственно приемлемый при изучении природных и природно-техногенных экосистем и воздействии на такую сложную многокомпонентную систему, как ландшафт.

Сущность метода «эколандшафт» заключается в комплексном, целенаправленном, научно обоснованном воздействии на отдельные компоненты ландшафта и экосистемы в целом. Метод представляет собой совокупность различных способов инженерной защиты и благоустройства территорий; применим как для природных, так и для техногенных ландшафтов; использует новейшие достижения в различных областях науки и техники.

Эколандшафтные работы подразделяются на три большие группы:

1. Ландшафтосберегающие мероприятия, включающие в себя работы по инженерной и биоинженерной защите природной среды от опасных природных и техногенных процессов, стихийных бедствий: эрозии, абразии берегов, различных склоновых, селевых потоков, снежных лавин, наводнений, заболачивания, загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха и т. д.;

2. Ландшафтовосстанавливающие мероприятия, применяемые при рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности (объекты горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственные земли, полигоны промышленных и бытовых отходов, территории промышленных предприятий, полосы отвода линейных сооружений, селитебные территории и т. д.);

3. Ландшафтоформирующие мероприятия, включающие, с одной стороны, создание техногенных ландшафтов – возведение инженерных сооружений различного назначения (наиболее широко эти мероприятия применяются в транспортном и гидротехническом строительстве), а с другой стороны – обустройство территорий рекреационного назначения (создание парковых ансамблей), декоративное оформление водоёмов и водотоков и т. д.

Метод обеспечивает сохранение целостности экосистем (в частности, не прерывается связь поверхностных и подземных вод, как это бывает при использовании традиционных бетонных конструкций), повышает устойчивость экосистем к техногенным нагрузкам, позволяет сохранить (или восстановить) биологическое разнообразие. Метод совмещает высокую экологичность применяемых материалов и технологий, надёжность и долговечность конструкций с минимальным уровнем затрат.

При создании зелёных насаждений обязательно соблюдение определённых правил и принципов, знание которых необходимо каждому садовопарковому строителю. Лишь при этом условии насаждения будут соответствовать своему целевому назначению, смогут удовлетворить как гигиенические, так и эстетические требования, предъявляемые к ним.

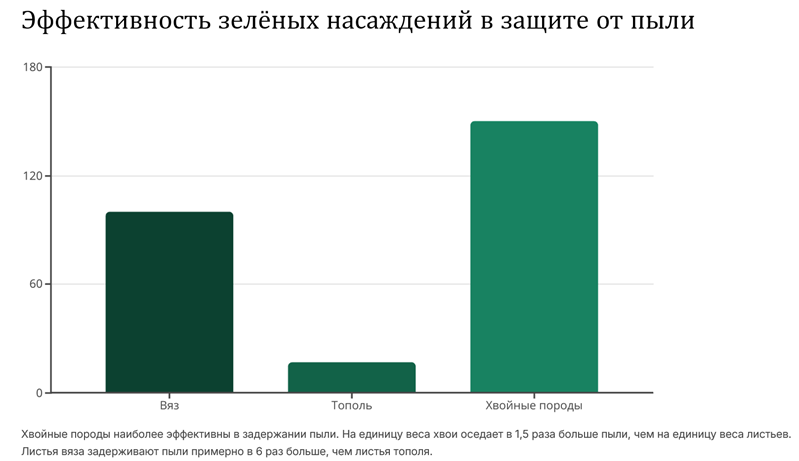

Пылезащита. В жилых и пригородных районах воздух загрязняется выбросами промышленных предприятий. Зелёные насаждения задерживают до 86% пыли и уменьшают запылённость воздуха под кронами до 40%. Эффективность пылезащитных свойств зелёных насаждений зависит от их породного состава и ветрозащитной способности.

Древесные породы с шершавыми, опущенными или морщинистыми листьями лучше удерживают пыль. Так, листья вяза задерживают пыли примерно в 6 раз больше, чем листья тополя.

Хвойные породы ещё более эффективны: на единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на единицу веса листьев. Кроме того, хвойные насаждения не теряют своих пылезащитных свойств круглый год.

Дожди способствуют освобождению древесных насаждений и воздушного бассейна от пыли. При этом листья с морщинистой поверхностью очищаются быстрее и лучше тех, которые имеют войлочное опушение. Защита воздуха от загрязнения вредными газами. Поток загрязнённого воздуха, проходя сквозь насаждения, очищается лишь частично, так как растения способны поглощать ограниченные дозы газов. Иногда даже небольшие концентрации газов в воздухе угнетают растения, а зачастую приводят к гибели. Кроме того, в осенние, зимние и, частично, весенние месяцы лиственные деревья лишены своих физиологических активных органов – листьев. Хвойные же растения, сохраняющие зелень и зимой, неустойчивы против вредных промышленных выбросов.

Таким образом, защитная роль насаждений от загрязнения воздуха сводится к проветриванию жилых и производственных территорий – отводу от них загрязнённого воздуха по вертикальным воздушным потокам и дальнейшему рассеиванию его в высоких слоях атмосферы. С этой целью рекомендуется формировать «зелёные коридоры» шириной 100-120 м, проходящие в пунктах выделения вредных газов. Направление коридоров должно совпадать с направлением преобладающих ветров. Если преобладающие и непостоянного напралений ветра имеют несколько направлений, может потребоваться создание двух или нескольких коридоров. Чтобы усилить проветривание в районе концентрации газов, зелёные коридоры можно сужать на 10-18 м. Внутри коридора не должно быть никаких препятствий воздушному потоку, а у выходного конца нельзя размещать селитебные территории.

Для лучшего проветривания целесообразно создавать дополнительно ещё и зелёные полосы с разрывами между ними около 40 м, размещая их параллельно направлению преобладающих ветров. Полосы формируются узкими (17,5-21 м) в 7-8 рядов со ступенчатым поперечным профилем. Посередине размещаются деревья главной породы, по бокам – сопутствующей, а затем – кутарниковые опушки.

Контрольные вопросы

- Дайте определение урбоэкологии. В чем состоит её основная цель?

- Перечислите основные задачи градостроительной экологии.

- Что понимается под конструктивной экологией и региональной урбоэкологией?

- Объясните принципы экологизации городской среды согласно урбоэкологическим подходам.

- В чем заключается функция зелёных насаждений как газо- и пылезащитных экранов?

- От чего зависит эффективность защитных зелёных насаждений в условиях города?

- Сравните пыле- и газозащитные свойства сосновых и берёзовых посадок.

- Какую роль играют зелёные насаждения в снижении уровня шума в городской среде?

- Каковы оптимальные параметры (ширина, высота) шумозащитной полосы?

- Какие породы деревьев и кустарников наиболее эффективны для шумозащитных посадок?

- Какие меры необходимо предпринять для борьбы с перегревом воздуха из-за твёрдых покрытий?

- Какие типы зелёных насаждений способствуют наибольшему выделению кислорода и очищению воздуха?

- Почему хвойные деревья предпочтительны для круглогодичной защиты городской среды?

- Что такое «зелёные коридоры» и какова их функция в системе озеленения города?

- Какие растения рекомендованы для озеленения в условиях высокой загазованности и засушливого климата?

- Назовите основные требования по размещению деревьев и кустарников вблизи инженерных сетей и уличных сооружений.

- Какие проблемы возникают при массовом использовании тополя бальзамического в городской среде?

- Раскройте суть метода «эколандшафт» и его назначение.

- Перечислите три основные группы эколандшафтных мероприятий и поясните их цели.

- Какие особенности имеет пылезащитная функция зелёных насаждений, и как на неё влияет структура листвы?