План лекции:

2 Географические и стилистические особенности историко-культурных ландшафтов различных эпох

2.1 Проектирование садово-парковых ландшафтов в государствах Древнего мира

2.2 Средневековая Европа

2.3 Дальний Восток

2 Географические и стилистические особенности историко-культурных ландшафтов различных эпох

Следует отметить и огромное значение самих исторических ландшафтов как целостных природно-архитектурных комплексов, где история существует во взаимосвязи с конкретными природными территориями. «Исторический ландшафт есть след события или цепи событий исторического значения. Историческим ландшафтом может быть также зрительно воспринимаемое выражение определенного периода в развитии цивилизации или определенного образа жизни». Аналогичным понятием являются «исторические ареалы, определяющиеся как любые совокупности зданий, структур и открытых пространств, включая места археологических и палеонтологических раскопок, составляющие людские поселения в городском и сельском окружении, целостность и ценность которых признаны с археологической, архитектурной, предысторической, исторической, эстетической и социально-культурной точек зрения».

Другой, не менее важной задачей является выявление его взаимосвязей с философией, религией, эстетическими категориями, социально-экономическими отношениями, физико-географическими характеристиками конкретной страны. Только восприняв все эти факторы в комплексе, можно обосновать появление и проследить дальнейшее развитие тех или иных стилистических направлений в ландшафтной архитектуре.

Предпосылки возникновения садово-паркового искусства. Вероятно, первоначальными объектами, на основе которых впоследствии формировались историко-культурные ландшафты, были сакральные урочища. Они считались местообитаниями какого-либо божества и служили местами отправления культовых обрядов. Эти места тщательно охранялись и сберегались в неприкосновенном виде. Рядом с ними запрещалась вырубка деревьев, охота, сельскохозяйственные работы. В качестве сакральных урочищ выбирались объекты природы, выделяющиеся особой красотой, они могли обладать какими-то необычными качествами. В частности, синтоистская религия в Японии с древних времен и до сих пор обожествляет камни, озера, водопады и отдельные деревья; в Ветхом Завете, помимо упоминания о божественном райском саде, неоднократно отмечались священные рощи, горы и т. д. В странах с различной культурой, географически удаленных друг от друга, сады ассоциировались с раем. Поэтому можно сказать, что культурные ландшафты сначала несли символическое значение, которое в сознании людей постепенно замещалось иными факторами.

Например, в условиях жаркого и сухого климата Северной Африки и Передней Азии наибольшее значение приобретали такие ландшафтные компоненты, как вода и растительность. Причем обилие воды и растительности, а также разнообразие их использования в садово-парковых комплексах имело своей целью не только формирование комфортного микроклимата, создание целостного природно-архитектурного ансамбля. Сады, кроме того, стали являться своеобразным символом роскоши и могущества. Действительно, на фоне растительности, поблекшей под палящими лучами солнца, и почти пересохших в жаркое время рек представлялись невиданной роскошью плеск воды, сочная зелень газонов и яркие краски экзотических деревьев (вспомним выражение «райские кущи»). К тому же уход за такими садами требовал больших сил и затрат. Неудивительно, что владение садами было привилегией монархов, религиозных храмов и представителей высшей знати.

Развитию садово-паркового искусства способствовал, как ни странно, и расцвет рабовладельческого строя, который стал одновременно и порой расцвета городов Древнего мира, достигших внушительных размеров.

В качестве обобщенной историко-географической справки можно отметить, что, например, Вавилон и Мемфис насчитывали по 80 тысяч человек, Афины в период правления Перикла - 300 тысяч, Карфаген - 600 тысяч, а Рим эпохи Августа Октавиана - даже 1 миллион жителей. Древние города за небольшим исключением отличались скученностью населения, низким уровнем благоустройства. Плотность населения в Александрии времен царицы Клеопатры достигала 760 человек на 1 км2, в Риме при императоре Августе - 1500 человек на 1 км2. У современных городских агломераций (по данным на 2000-2005 год) этот показатель составляет следующие величины: Лондон - 5100 человек, Токио-Йокогама - 4350 человек, Париж - 3400 человек на 1 км2. Города были тесно связаны с сельским хозяйством, в них жили многие крестьяне. Давление на природу, окружавшую города, резко возросло из-за более интенсивного, чем раньше, земледелия и животноводства. Мозаичные посадки в пригородах уступали место монокультурам, эрозия почв стала обычным явлением. Более того, забирая с огромных территорий воду, продукты питания, предметы роскоши, ткани, кожу, города становились не только социальными, но и экологическими иждивенцами. Так, Древний Рим забирал питьевую воду из всех окрестных источников в радиусе до 100 км. На каждого жителя центральной части Рима расходовалось огромное количество воды - свыше 1000 л в сутки (это в 2-3 раза больше водопотребления современных европейских городов). В Риме в то время находилось 11 гигантских терм, вмещавших по 2500 человек каждая, 850 купален, 1350 общественных водоемов, огромное количество хозяйственно-бытовых и эстетических фонтанов.

Все более возрастающая отчужденность горожан от привычного сельского образа жизни заставляла многих богатых людей переносить сельскую природу в город, и поэтому стали увеличиваться размеры и общее количество декоративных садов (например, в Александрии общественные и царские сады занимали четвертую часть городской территории).

Предпосылками появления садов, а вместе с ними и садово-паркового искусства в государствах Древнего мира можно считать:

- существование культовых урочищ;

- необходимость формирования благоприятного микроклимата;

- обострение экологической обстановки и отчужденность городского населения от окружающих природных ландшафтов в результате роста городов.

Кратко охарактеризуем подходы к проектированию садово-парковых ландшафтов в государствах Древнего мира.

2.1 Проектирование садово-парковых ландшафтов в государствах Древнего мира

Египет. Еще в Древнем Египте около 4 тысяч лет до н. э. создавали историко-культурные ландшафты. Особого размаха садово-парковое искусство достигло в период расцвета древней столицы Египта - Фив. В Фивах строили роскошные виллы, окруженные садами. Многочисленные растения специально привозили из других стран, в частности из Пунта (территория современного Сомали). Например, фараон Тутмос III собрал коллекцию из 265 видов растений, которые изображены на стенах «ботанической комнаты» его храма в Карнаке.

Композиционным центром ансамбля всегда являлось главное здание, расположенное среди большого количества водоемов, часто внушительных размеров (60 х 120 м). В прудах росли водные растения, плавали рыбы и птицы. По сохранившимся документам подтверждается, что все элементы сада - пруды, аллеи, виноградники, цветочные клумбы, открытые павильоны и т. д. - были стилистически взаимосвязаны, что позволяет предполагать, что сады создавались по заранее разработанному плану.

Месопотамия. При общей регулярности, обусловленной оросительной системой, сады Месопотамии не были поделены на симметричные четырехугольники, посадки были расположены более свободно. Сады в Ниневии с богатым ассортиментом деревьев и кустарников можно считать прототипами современных ботанических садов. Самый знаменитый ансамбль - висячие сады Семирамиды, расположенные на озелененных ступенчатых террасах из сырцового кирпича, были созданы в правление Навуходоносора (VI в. до н. э.). К сожалению, от этого грандиозного устройства не осталось никаких следов, тем не менее такой прием проектирования встречается на протяжении всей истории садово-паркового искусства в самых разных странах и в несколько измененных формах дошел до наших дней в виде садов на крышах.

Персия и Индия. Эти государства отличались высоким уровнем развития садово-паркового искусства. И здесь сады являлись символами рая, создавались для отдыха при царских резиденциях и требовали больших финансовых затрат.

Первоначально древнеперсидские сады напоминали лесопарки. Они были огромных размеров, в них разводили диких зверей для охоты. Часто такие парки располагались в лесных гористых местностях и выглядели как ухоженный лес, но также они могли располагаться и в пустынях. Тогда они имели искусственное происхождение и были «копией» какого-либо природного лесного массива (Регелъ А. Э., 2007). Поскольку обширные территории Передней Азии, занимаемые персами, имели аридный засушливый климат, то острый дефицит воды превращал ее в наиболее ценный ландшафтный компонент. Поэтому благодаря ирригационным системам орошались очень большие пространства, причем не только под сельское хозяйство, но и под огромные сады-парки, наполненные каналами, источниками и прудами.

Планировка поздних персидских садов была строго геометричной (регулярной). В древности у персов вселенная делилась крестообразно на четыре части, а в ее центре находился источник (Г. Ван Зюилен, 2002). Поэтому основой планировки был так называемый «чорбак» - четыре квадрата. План такого сада отражал единство, порядок, безмятежность закрытого пространства и божественность дара воды. Аллеи, выложенные плитами, пересекались под прямым углом, а пространство между ними заполнялось густыми древесными насаждениями или занималось прудами и роскошными цветниками. Образовавшийся большой квадрат делился на четыре более мелких квадрата и т. д. Это разделение пространства осуществлялось не только дорожками, но также с помощью растений и большого количества мелких каналов с водой. Древние персы с особым почтением и любовью относились к деревьям, считая их носителями божественного начала, поэтому главную и лучшую часть сада занимали в большом количестве именно деревья (а также цветы редких видов), причем особой популярностью пользовались (и до сих пор пользуются ) мощные тенистые платаны, на ветвях которых устраивались беседки.

Древняя Греция. В древних государствах европейского Средиземноморья наблюдаются различные тенденции в композиционном использовании рельефа как ландшафтной составляющей. Они связаны с общими различиями в художественной культуре. В частности, греческому подходу в архитектуре и искусстве свойственно стремление к гармонии с природой, к максимально возможной слитности с окружающими ландшафтами. Акрополи и театры эллинистических городов Пелопоннеса и Малой Азии (Афинский акрополь, амфитеатры Эфеса, Приены и др.), составлявшие центры городских композиций, часто выглядят как скульптурное завершение тех скал, на которых они расположены. Например, особенно выразительно были использованы особенности рельефа в Приене, где склон горы естественным образом формирует террасу для площадей и общественных зданий.

Такая планировка связана не только с особенностями культурных традиций. Известно, что изначально поселения как материковой части Древней Греции, так и островов в основном располагались непосредственно на морском побережье. Но в периоды военных набегов разорению подвергались именно они как наиболее легкая добыча. Поэтому города стали строиться на некотором удалении от побережья в гористой местности, что, естественно, предполагало обязательное использование рельефа в городской планировке. Эта тенденция прослеживается в более поздний период (с VI-VII вв. н. э.), преимущественно на островах Эгейского и Средиземного морей в связи с частыми арабскими набегами.

Если рассматривать растительную составляющую, то в основном это были священные рощи мемориального характера, которые представляли собой весьма значительные территории лесных массивов, с водными источниками, скульптурой и архитектурными сооружениями. Помимо этого существовали философские сады, рядовые посадки озелененных улиц городов и частные сады.

Благодаря завоевательным походам Александра Македонского общество античной Греции оказалось под влиянием культуры и традиций Египта, Индии и Персии. Садово-парковое искусство не являлось исключением. Публичные сады, украшенные фонтанами и гротами, становятся частью эллинистических городов и поселений. Греки привнесли в проектирование культурных ландшафтов и новую тенденцию - более свободное композиционное решение. Поскольку греческому искусству изначально было свойственно стремление к гармонии с природой, сады и парки уподоблялись живому организму, тесно связанному с природным окружением и человеком. В данном контексте следует отметить основные принципы градостроительства Аристотеля (IV в. до н. э.), считавшего, что проектирование и населенного пункта, и парка должно рассматриваться не только как комплекс технических вопросов, но и с точки зрения художественности: «Город должен строиться так, чтобы обеспечить людям безопасность и в то же время сделать их счастливыми» (Рубцов Л. И., 1979. С. 15).

Тем не менее именно в Древней Греции были разработаны теоретические основы композиции - принципы золотого сечения1, симметрии и ритма, которые были выражены в первую очередь в пространственном размещении архитектурных ансамблей. Но это не отменяло наличия живописного начала в пространственной композиции. Примером может служить знаменитый ансамбль акрополя в Афинах, расположенный на скалистом холме, полностью согласованный с ландшафтным окружением.

Древний Рим. В Древнем Риме, наоборот, провозглашали идею противопоставления геометрических и прямолинейных форм искусственного ландшафта свободной живописности окружающей природы (Ожегов С. С., 1993). Можно выделить определенные типы садов, которые сформировались к I в. н. э.: священные рощи, городские общественные сады (помимо рядовых посадок они украшались аллеями, перголами1, скульптурой и включали в свою композицию декоративные бассейны или водные источники), городские частные сады (сады перистилъно-атриумного типа) и сады при загородных виллах.

Римская традиция предпочитала регулярную планировку не только улиц и площадей, но и загородных вилл, окруженных обширными садами. Виллы, как правило, строились в гористой местности, поэтому имели ступенчатое решение.

Сад при римских виллах обычно был разделен на три части: декоративный сад, плодовый сад и огород. Декоративный сад в свою очередь состоял также из трех частей: для пеших прогулок, прогулок верхом и парковой территории.

Прогулочная часть располагалась на первой террасе непосредственно перед домом. Часто здесь располагался сад-ксист (плоский сад), который имел вид партера2 и был композиционно связан с портиком2 дома.

Аллеи соединялись под прямым углом, разделяя сад на геометрически правильные участки, насыщенные скульптурой, фонтанами, прохладными декоративными бассейнами, причудливо подстриженными деревьями и кустарниками, газонами и цветниками.

Сад для верховой езды или прогулок на носилках представлял собой тенистые рощи, разделенные широкими аллеями. С различных видовых точек открывались окружающие пейзажи. Парковая часть сада включала в себя помимо лесистой зоны для прогулок рыбные пруды и колоссальные многоэтажные птичники. При этом такие парки часто имели весьма внушительные размеры: до 120-150 га. Плодовый сад, виноградник и огород располагались отдельно от виллы и также имели регулярную планировку. Из завоеванных стран вывозилось множество плодовых и декоративных растений, что способствовало расширению и обогащению садово-парковой флоры. В частности, из плодовых деревьев выращивались вишня, абрикос, персик, миндаль, айва, слива, инжир, грецкий орех, гранат и др.; из декоративных растений тис, олеандр, жасмин, розы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны, левкои и т. д. Многообразие выращиваемых овощей трудно вообразить.

Таким образом, можно констатировать, что в Древнем Риме происходило не только совершенствование приемов, привнесенных из Древней Греции, но и создание новых типов садов, хотя в них пока еще не наблюдалось композиционного единства.

2.2 Средневековая Европа

С развитием феодальных отношений и присущих им мировоззренческих, религиозных, социально-экономических факторов в Западной Европе резко изменился подход к садово-парковому искусству. В эпоху Средневековья вместе с пришедшим на смену рабовладельческому строю феодализмом зародился новый тип города - гор од-крепость, окруженный мощными оборонительными сооружениями. Средневековые города, как правило, уступали по размерам поселениям Древнего мира, и численность населения редко превышала несколько десятков тысяч жителей. В наиболее крупных из них, например Лондоне и Париже, к XIV в. она достигала соответственно 100 и 30 тысяч жителей.

Монастырские сады. Несмотря на то, что светские сады продолжали существовать, основой садово-паркового искусства становятся сады монастырские. Средневековые монастыри являлись центрами науки и искусства, и именно в них разрабатывались принципы и законы, по которым должен быть устроен идеальный сад. Кроме того, монастырские сады были единственными из средневековых садов, композиционно связанными с окружающими их постройками. Сады культивировали даже нищенствующие ордена. Например, францисканцы до 1237 г. по своему уставу не имели права владеть землей, за исключением участка земли при монастыре, который мог быть использован только под декоративный «вертоград» (рай, райский двор). (Лихачев Д. С., 1998).

Рисунок 1 - Средневековая крепость г. Каркассон (Франция)

Особенности планировки и использование ландшафтных компонентов. Монастырским садам были свойственны небольшие размеры, прямоугольная форма в плане, выровненный рельеф территории, незначительное использование водных устройств, резкое сокращение видов применяемой растительности (около 89 видов вместо 1000 в Древнем Риме). Предпочтение отдавалось душистым и лекарственным растениям. Монастырский сад несет в себе подчеркнутую смысловую нагрузку - это олицетворение рая, поэтому обязательно сад размещается между внутренними строениями монастыря, закрытого и отгороженного от окружающего грешного мира. По религиозным соображениям скульптурное оформление сведено к минимуму или вовсе отсутствует, и очень сдержанно выглядит оформление других малых архитектурных форм (скамьи, фонтаны, колодцы и т. д.). Важным символическим элементом становятся дорожки, которые обязательно делят сад крестообразно, либо по осям, либо по диагонали. Кроме того, для западноевропейских монастырей было характерно устройство лабиринтов из стриженых кустарников, символизировавших блуждание человеческой души на пути к познанию Бога.

Светские сады. В средневековых городах преобладает очень плотная застройка, образующая целостные массивы, и в таких условиях озеленение сводится к цветочному оформлению окна или в лучшем случае балкона. До настоящего времени существовало мнение, что первые общественные городские сады, предназначенные для отдыха, появились лишь в эпоху Возрождения. Сейчас стало известно, что публичные сады для развлечений существовали также и на рубеже Х-Х1 вв. во Франции и Испании (Г. ван Зюилен, 2002). Кроме того, можно предположить, что могли существовать еще какие-то незначительные озелененные пространства, но располагались они не вдоль улицы, а во внутренних двориках, отгороженных от остального мира. В замках феодалов имелись также очень небольшие светские сады, где культивировались в основном лекарственные, душистые травянистые растения и розы. Из древесных пород иногда встречались в небольшом количестве дубы и липы, вблизи оборонительных укреплений замка устраивались «луга цветов» – для турниров и светских забав.

2.2.1 Мавританские сады в Испании

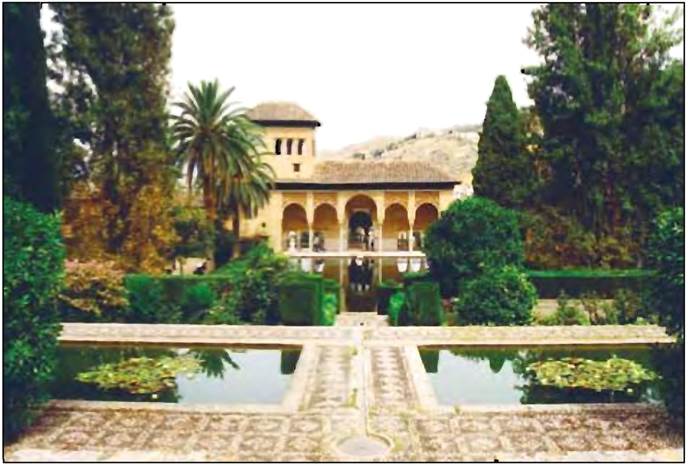

Мавританские сады стали появляться в Испании в уже середине VIII в. в связи с завоеванием арабами большей части Пиренейского полуострова. В 711 г. началась их победоносная кампания, в результате которой всего за несколько лет была оккупирована значительная территория Испании. Кордова была крупнейшим городом и важнейшим культурно-интеллектуальным центром Европы. Многочисленные сады, особенно при дворце Алькасар в Кордове, были широко известны своей красотой и изяществом. В XI в. Дворик Апельсиновых деревьев (Патио де лос На- ранхос) с его рядами апельсиновых деревьев, напоминающих колонны внутри знаменитой кордовской мечети Мескиты-Альхамы, считался истинным выражением сада. Почти семисотлетнее господство арабов закончилось сдачей кастильским королям своей последней цитадели - Гранады (1492). Всемирную славу приобрели именно Альгамбра и Хене- ралифе - дворцовые сады резиденций халифов, созданные в ХП1-XIV вв. на склонах холмов вблизи Гранады.

Альгамбра поражает контрастом между строгостью наружного облика и неожиданной пышностью, скрытой в ее стенах. В архитектурный ансамбль, заложенный на фундаменте древней крепости, входит цитадель Алъкасаба и дворцы с садами династии Насридов. Бывшая резиденция представляет собой сложную структуру дворцов, галерей и башен, окружающих внутренние дворики-пат по1). Наиболее крупными и известными из таких комплексов являются дворец Комарес с двориком Аррайянес2, дворец Львов и Львиный дворик, а также Дамская башня и сады Парталь.

В дворике Аррайянес воздух, свет, вода и зелень растений гармонично сочетаются с элегантностью архитектурного обрамления, передавая жизнеутверждающее ощущение чувственного наслаждения жизнью, присущее всей Альгамбре. Дворик Аррайянес считается предшественником типичных гранадских патио. Львиный дворик является самым известным. Центральную часть дворика занимает чаша фонтана, поддерживаемая двенадцатью каменными львами, от которых по осям территории патио крестообразно расходятся четыре канальца с водой. В нем мало растительности, но незабываемое впечатление производит изящество архитектуры аркад, великолепно украшенных резьбой по камню, опирающихся на 124 стройные колонны. В восточной части дворца простираются сады Парталь, спускающиеся уступами к Дамской башне, с ее великолепным портиком из пяти арок.

Рисунок 2 - Принцип «чор-бак» лежит в основе садов Альгамбры в Гранаде (Испания)

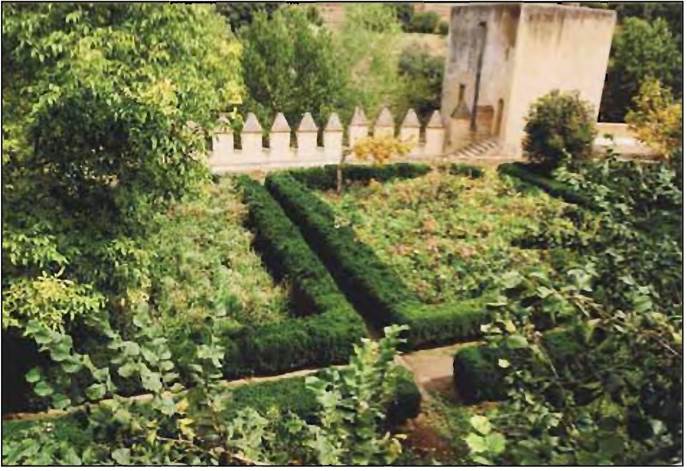

За пределами Альгамбры, но в неразрывной связи с ней, находится Хе- нералифе – летняя резиденция халифов, расположенная на склоне другого холма (она выше Альгамбры на 100 м). К дворцу Хенералифе, построенному в XIV в., ведут две аллеи – Кипарисовая и Олеандровая. Здание дворца образовано двумя павильонами, разделенными Двориком с арыком (Патио де ла Асекия) с размерами 48,7 х 12,8 м. Узкий канал протекает по центру и обрамлен двумя рядами тонких водяных струй, образующих водяную прозрачную аллею. В торцевых частях патио располагаются круглые каменные фонтаны, участки по обеим сторонам канала заняты пышной и разнообразной растительностью. Кроме того, в комплекс садов-патио Хе- нералифе входят Патио Поло, Кипарисовый дворик и ряд других. Планировка нижних садов дворца Хенералифе, созданных уже в христианскую эпоху (ранее здесь были огороды), отличается большой оригинальностью. Это настоящий лабиринт из площадок с фонтанами, беседок, цветочных клумб и партеров, густых живых изгородей из кипариса и самшита.

Особенности планировки. Испано-мавританский сад характеризуется объединением на первый взгляд взаимоисключающих тенденций – простоты планировочного решения и индивидуальным подходом в проработке деталей. С одной стороны, присутствует регулярная планировка, обусловленная прямоугольным или квадратным планом внутреннего дворика. В планировке садов четко прослеживается принцип четырех квадратов, чаще всего в силу небольших размеров патио делились на части не дорожками, а канальцами с водой и рядовыми посадками растительности.

Несмотря на строгую регулярность, симметрия нередко нарушается размещением входа в сад – он может располагаться не по центру, а сбоку. Замкнутые мавританские сады располагались в гористой местности исключительной красоты, поэтому они не могли не иметь связи с этими восхитительными открытыми пространствами. Такая связь достигалась в результате организации видовых точек через аркады. Кстати, этот прием впоследствии стал очень широко использоваться.

Рисунок 3 - Сады Альгамбры в Гранаде (Испания)

Использование ландшафтных компонентов. Когда мы говорим о компонентах ландшафта, то в первую очередь нужно вспомнить о климате данной территории. Аридный и жаркий климат требовал наличия тени и прохлады. Здесь вода ценится на вес золота, именно поэтому в том или ином виде присутствует обязательно в каждом патио. Более того, композиционным центром почти всегда является водный объект – декоративный бассейн (или их может быть несколько), фонтан или канал. В определенном смысле наличие воды и разнообразие ее использования – это показатель роскоши. Она всегда сопровождает человека в садах, он всегда видит ее саму и отражения в ней и, что не менее ценно, – слышит, так как она течет по узким каналам под ногами, журчит в фонтанах и источниках, стекает с плеском по перилам и ступеням лестниц (также в специальных канальцах).

Рельеф используется по необходимости. Если мы будем рассматривать весь ансамбль Альгамбры или Хенералифе, то увидим прием террасирования склонов холмов, на которых они расположены. Но в саду-патио в отдельности рельеф практически не используется, он совершенно плоский. Зато очень широко применяется мощение дорожек и площадок, а также декоративная облицовка майоликой чаш декоративных бассейнов, скамей-диванов, а также нижних частей стен зданий.

В продолжение традиций Древней Персии и садов древнеарабского типа в растениях ценилась прежде всего индивидуальность, поэтому во времена правления гранадских халифов топиарное искусство1 почти не применялось (в отличие от их современного вида). Деревья и кустарники высаживались свободно. Трудно представить все разнообразие растительности в мавританских садах – апельсиновые, лимонные и мандариновые деревья, кипарисы, олеандры, жасмин, миндаль, гранат, инжир, мирт, розы, лаванда, гвоздика, герань, душица, тимьян, шалфей, розмарин и др. Помимо плеска и журчания воды, воздух наполнен густым ароматом пряных трав, роз, жасмина и кипариса, а глаза останавливаются на ярких пятнах красиво цветущих растений.

2.2.2 Эпоха Возрождения. Регулярные садово-парковые ландшафты Европы

В период с XIV по XVI в. в Италии и в конце XV-XVI вв. в других странах Западной и Центральной Европы произошли существенные изменения в общественных отношениях, экономике и культуре. В этот период были сделаны выдающиеся научные открытия в области географии, анатомии, астрономии, сформировались новые философские взгляды. Произошел переход от феодально-религиозных представлений к гуманистическому мировоззрению, следствием которого явилась значительная секуляризация общества, то есть усиление светского характера культуры, обращение к культурному наследию античности, его «возрождение» (отсюда и название периода – Возрождение). В городской архитектуре ведущая роль перешла к светским сооружениям – дворцам, общественным зданиям, городским домам.

Вместе с ростом городов развивалась не только архитектура, также вносились соответствующие изменения в законодательство разных стран. По сравнению с предыдущими веками численность населения в крупнейших городах (Париж, Лондон, Москва и др.) увеличилась в несколько раз и достигла 200-300 тысяч человек. Особое значение стала приобретать охрана лесов от незаконной вырубки на пригородных территориях. Оживляется законодательная деятельность, направленная на упорядочение природопользования. Соответствующие указы появились и в России.

Уже в то время пахотные и выгонные земли прирезались к городам в соответствии с числом их жителей, принималось во внимание количество лесов в той или иной округе, необходимых для строительства новых городов, регламентировалась охота, устанавливались места рыбной ловли.

Начинают завоевывать позиции раннекапиталистические отношения, развивается торговля, очень быстро богатеет зарождающийся класс буржуазии. Католическая церковь (особенно в Италии) сосредоточивает в своих руках огромные материальные и интеллектуальные богатства. Поэтому и Церковь, и торгово-ремесленная аристократия получают возможность вкладывать крупные средства в строительство загородных вилл, окруженных садами, а также в благоустройство городских территорий. Ландшафтная архитектура и проектирование получают новый мощный толчок в своем развитии, поскольку все больше внимания начинает уделяться формированию городских пространств и садово-парковому искусству. При этом идеологической основой устройства сада являлось убеждение в том, что он является преобразованной, улучшенной человеком и поэтому «идеальной» природой. Среди светских архитектурных сооружений в эпоху раннего Возрождения начинают постепенно создаваться и сады учебного характера, первоначально сохранявшие планировочную структуру монастырских садов. Сады насыщались большим количеством античных скульптур для того, чтобы создать атмосферу древности, окружавшую когда-то античных философов. И тем самым эта атмосфера могла бы способствовать учебным занятиям, размышлениям.

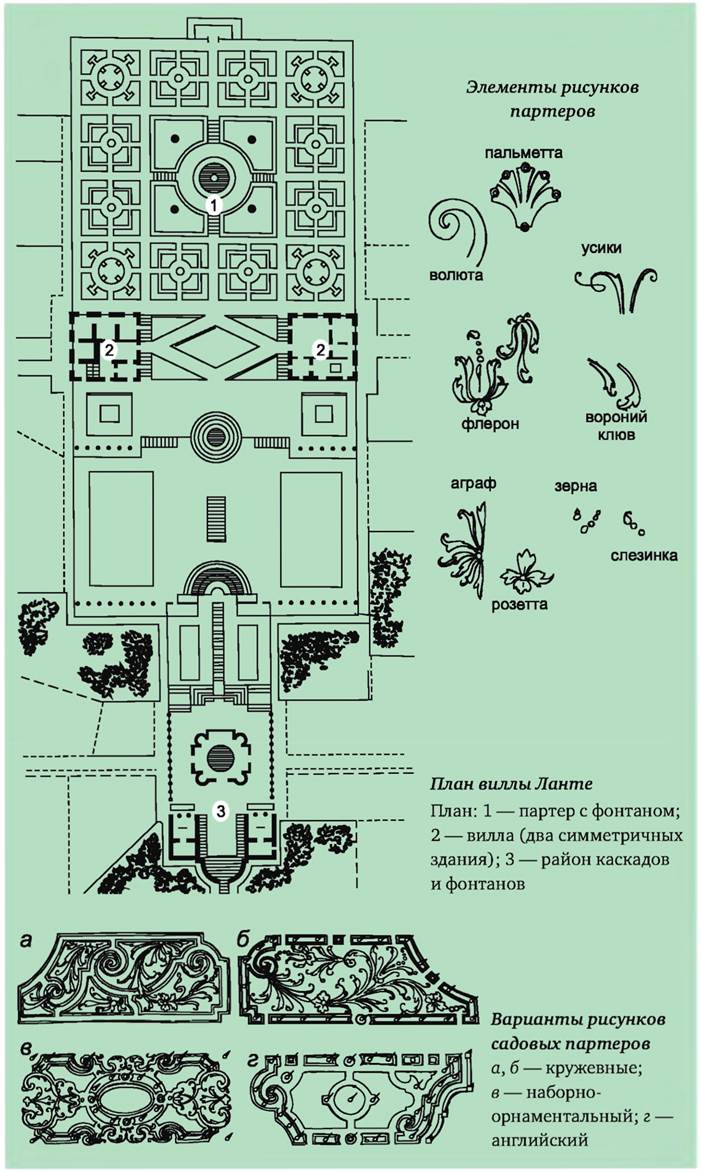

В середине XVI в. в Италии создается ряд загородных вилл, окруженных садами, самые известные из которых – вилла Ланте, вилла Капрарола, вилла Д'Эсте и др. Они представляют собой роскошные примеры развлекательных светских садов позднего Возрождения, характеризующиеся планировочным и композиционным единством своих дворцовопарковых ансамблей, а также созданием целостного художественного образа, как произведения ландшафтного искусства. Как ни странно, на итальянские сады эпохи Возрождения оказали влияние сады испано-мавританского типа, фокусировавшие внимание на теме воды и предлагавшие свободу растительности. Поэтому формальность планировки итальянских садов была местами смягчена именно свободным размещением растительности.

Стиль барокко. На рубеже ХVI-ХVII вв. сады эпохи Возрождения, постепенно становившиеся все более сложными, сформировали новый стиль - барокко, который стал главным направлением ландшафтной архитектуры Европы в течение более полутора столетий (до середины XVIII в.). Тем не менее это не привело к стандартному использованию композиционных решений, свойственных стилю. Вокруг талантливого художника, предложившего свое направление в живописи, часто формируется школа учеников и последователей, но каждый из них отличается своей индивидуальной манерой. Точно так же в европейских странах существовало множество разновидностей стиля барокко, отвечающих природным условиям, национальным традициям и т. д. Поскольку их подробное рассмотрение не входит в задачи предлагаемого учебного пособия, внимание будет уделено особенностям планировочного использования архитектурно-ландшафтных компонентов, характеризующим эпоху классического барокко в Италии, Голландии, а также некоторым другим стилям, оказавшим наибольшее влияние на дальнейшее развитие ландшафтного дизайна.

Задачу садов того времени можно сформулировать довольно кратко: во-первых, изобилие и роскошь, во-вторых, занимательное просвещение. В эпоху расцвета эпохи барокко сады должны были вызывать удивление, восхищение, поражать разнообразием роскошных затей, тем самым отражая богатство и вкус владельца. Кроме того, активное развитие науки того времени вызывало интерес в различных слоях общества, причем в большей мере – познавательный и развлекательный. Появилась мода на размещение в садах различных механических «игрушек» (крутящихся статуй, водяных органов, двигающихся животных, фонтанов-шутих и др.), а также оранжерей с экзотическими растениями и зверинцев с необычными животными. Все это давало возможность хозяину продемонстрировать не только свое богатство, но также образованность и «научную» эрудицию в занимательной и шутливой форме. Сами сады зачастую как бы состояли из открытых «зеленых комнат», в которых хозяин и гости проводили значительную часть времени. Весьма характерной чертой было устройство «садовых театров», состоящих из полукруглой стены, сложенной из камня, часто с туфовыми нишами, в которых располагались статуи. Театры создавали декоративный фон для маскарадов, театрализованных действий и прочих увеселений.

2.2.3 Итальянское барокко

Барочное садово-парковое искусство Италии получило свое развитие на живописных склонах и холмистых предгорьях Апеннинских гор в условиях жаркого средиземноморского климата (летний засушливый сезон длится около семи месяцев со средней температурой июля +28 °С). Это предполагало формирование максимально комфортных условий на открытом воздухе, то есть способствовало созданию своеобразных «зеленых комнат», которые могли как бы собой продолжить дворец. И не просто продолжить, а сравняться с ним по роскоши убранства. Поэтому эпоха барокко впервые довела увлечение садами до фантастических размеров, а материальные затраты на устройство дворцовых садов впервые были сопоставимы с затратами на строительство самих дворцов. Гористый характер местности предполагал ступенчатое расположение сада на крутых и высоких террасах (разность их высот могла достигать 34 м). Общее количество террас могло быть различным: например, в садах виллы Капрарола их четыре, виллы Ланте – пять, а в садах виллы Д’Эсте – восемь.

Особенности планировки. В процессе формирования этого стиля можно условно выделить два периода. До конца XVI в. итальянские сады эпохи Возрождения были небольшими по размерам (сад виллы Капрарола – 1 га, виллы Ланте – 1,4 га, виллы Д’ Эсте – 3,5 га) (Кохно Б. И., 1980. С. 21}. Они не были предназначены для прогулок, скорее для отдыха и развлечений на открытом воздухе. Поэтому аллеи того времени являлись всего лишь переходами между отдельными «зелеными комнатами» и проектировались узкими и короткими. Сад имел выраженное осевое построение. Главная ось проходила поперек террас. Перпендикулярно ей направлены поперечные оси. Важные композиционные элементы (архитектурные сооружения, партеры, фонтаны и т. д.) размещались по этим осям, на их пересечении или завершении (Боговая И. О., Фурсова Л.М., 1988. С. 21}. Дворец, как правило, располагался по центральной оси симметрии участка, занимая доминирующее положение. Сады обсаживались густыми деревьями и кустарников, что формировало их визуальную замкнутость, виды на окружающие ландшафты ограничивались определенными точками и направлениями обзора. Террасы заканчивались балюстрадами, что также способствовало эффекту ограничения пространства.

Рисунок 4 – План виллы Ланте

К началу XVII в. итальянские барочные сады увеличиваются в размерах, приобретают особую зрелищность (см. выше), что отражается и в изменениях планировки. Немаловажную роль играют аллеи, уже не просто соединяя между собой «зеленые залы», а создавая роскошную анфиладу, целенаправленно организуя движение по саду в направлении наиболее интересных объектов. Одним из таких интересных объектов является «секретный сад», представляющий собой небольшой изолированный участок или самостоятельный садик, предназначенный для уединенного отдыха. Возможно, что его появлению способствовало причудливое смешение мавританских мотивов и темы средневековых монастырских садов.

Использование ландшафтных компонентов. Если ландшафтные компоненты классического барокко расположить по их значимости в порядке убывания, то шкала будет выглядеть следующим образом: рельеф и камень, водные поверхности и устройства, растительность. Подчеркнутая архитектурность классических садов итальянского барокко проявлялась в использовании контрастного рельефа, мощенных плитами дорожек и площадок, во множестве каменных сооружений (высоких подпорных стен, скульптур, павильонов, гротов, балюстрад, лестниц, садовых театров и т. д.). Другим не менее важным моментом было наличие большого количества декоративных бассейнов и всевозможных водных устройств - каскадов, каналов, фонтанов и др., также располагавшихся на разных уровнях рельефа. Все это играло более значительную роль, чем такой, казалось бы, неотъемлемый компонент, как растительность. Кроме того, интерес ко всевозможным курьезам и любовь к архитектурности во всем требовали и нового подхода к растительной составляющей. Расцвет барочных садов стал и эпохой расцвета топиарного искусства (искусства фигурной стрижки деревьев и кустарников), известного еще со времен Древнего Рима. Благодаря стрижке растительность могла приобретать самую фантастическую форму - геометрической фигуры, колонны, скульптуры, экзотических птиц и зверей и т. д.

Итак, основная задача барочных садов вообще - создать торжественно-парадное настроение, удивить и поразить роскошью и изобилием, а также развлечь посетителя и показать свою эрудицию. Сады итальянского барокко отличаются:

- террасированным расположением и осевым построением сада;

- композиционной целостностью и законченностью художественного образа;

- подчеркнутой архитектурностью (центральное положение дворца, широкое применение каменного мощения, скульптуры, лестниц и других архитектурных сооружений);

- большим количеством водных устройств (фонтаны, каскады и др.).

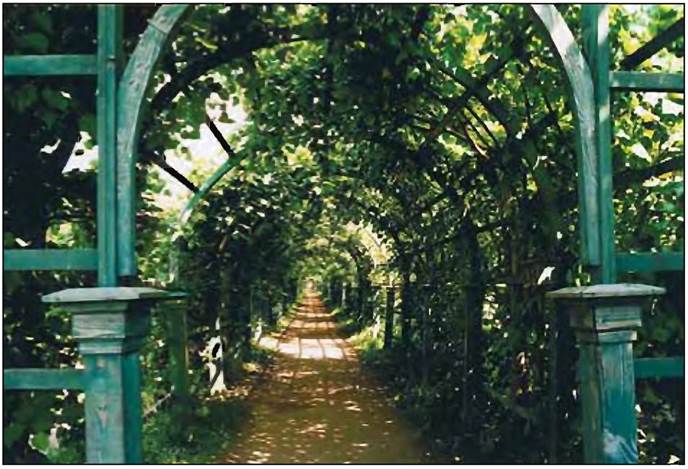

Рисунок 5 - Аллея-берсо широко применялись в голландском барокко. Эта идея была использована и в Петергофе

2.2.4 Голландское барокко

Как уже отмечалось, помимо классического направления какого-либо стиля, всегда существует целый ряд его разновидностей. Их возникновение обусловлено в первую очередь иными географическими условиями, а также привнесением некоторых национальных особенностей. Так, голландское барокко оказало огромное влияние на развитие садово-паркового искусства Англии, стран Северной Европы и, что для нас наиболее интересно, России. Барочные мотивы отмечались в русском ландшафтном проектировании еще в XVII в. (в основном в московских садах и усадьбах, например Коломенское, Кусково, Измайлово и др.). Это было связано с активными торговыми отношениями между Россией и Голландией, а также с участием голландских ландшафтных архитекторов в проектировании московских увеселительных садов.

В Петровскую эпоху это влияние еще более усилилось. Общеизвестно, что строительство Санкт-Петербурга осуществлялось в «голландском вкусе», с регулярной городской планировкой, а также не только с использованием природного водного компонента, но и с проектированием большого количества искусственных каналов, причем активное строительство каналов сопровождалось не менее активным их переустройством, а иногда и ликвидацией. Так, каналы, вырытые в 20-30-х гг. XVIII в. для осушения Васильевского острова и придания ему наибольшего сходства с Амстердамом, уже в 70-е гг. того же века были полностью засыпаны.

Наиболее значительные произведения садово-паркового искусства с широким применением стилистических свойств голландского барокко переместились в новую столицу России и ближайшие пригороды Санкт- Петербурга (Стрельну, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село). Однако развитию ландшафтной архитектуры в России будет посвящена отдельная глава, а сейчас вернемся к голландскому барокко.

Предпосылки возникновения. Важнейшими естественными предпосылками формирования данного стиля явились мягкий морской климат и низменный рельеф. Мягкий климат с обильными осадками (700800 мм), мягкой зимой (средние температуры января выше 0 °С) и умеренно теплым летом (средняя температура июля +17 °С) способствовал произрастанию самой разнообразной растительности.

Большое значение имели также особенности национального характера, такие как трудолюбие, упорство, аккуратность. Эти качества у голландцев сформировались отчасти и в связи с тем, что на протяжении многих веков они должны были постоянно отвоевывать себе место на суше у наступавших морских вод. В определенной степени в национальном характере отразилась и религия - протестантизм, который также приветствует скромность, простоту, любовь к порядку и трудолюбие. Поэтому и сады голландского стиля были не «показными», а носили скорее «домашний» характер.

Использование ландшафтных компонентов. Низменный и довольно плоский рельеф требовал усложнения, поэтому стали активно использоваться его искусственные формы, но, в отличие от высоких террас Италии, более скромных размеров. В силу специфических географических условий Голландии (ландшафты низинных равнин, освоенные в борьбе с заболачиванием и морскими вторжениями) террасы не были крутыми и высокими. Для придания разнообразия плоскому рельефу также применялись такие искусственные формы усложнения, как вертюгадены и булингрины^.

Для голландских барочных садов была характерна пышная растительность, которая использовалась для проектирования огибных аллей-берсо2, зеленых беседок, трельяжей, живых изгородей, небольших рощиц и др. Кроме того, голландским садам было свойственно обилие цветов, причем предпочтение отдавалось душистым. Первоначально разводились в основном многолетние травянистые растения, но с середины XVII в. вошли в моду и получили широчайшее распространение луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.).

В целом по своему характеру сады голландского барокко отличались не только праздничностью, «театрализацией», созданием приподнятого настроения (что было свойственно всем барочным садам), но и стремлением в большей мере к созданию уюта и уединенности, чем парадности, что в значительной степени отражало и черты национального характера.

Особенности планировки. Сады также регулярно геометричны и разделены на «зеленые кабинеты», но голландский регулярный стиль характеризуется рядом отличительных признаков:

- дворец часто размещался не по центру, а в стороне от оси симметрии участка, причем фасад, как правило, скрывался за кронами деревьев;

- небольшие размеры сада и стремление к уюту;

- более скромное скульптурное убранство;

- доминирующее значение растительного компонента над всеми остальными.

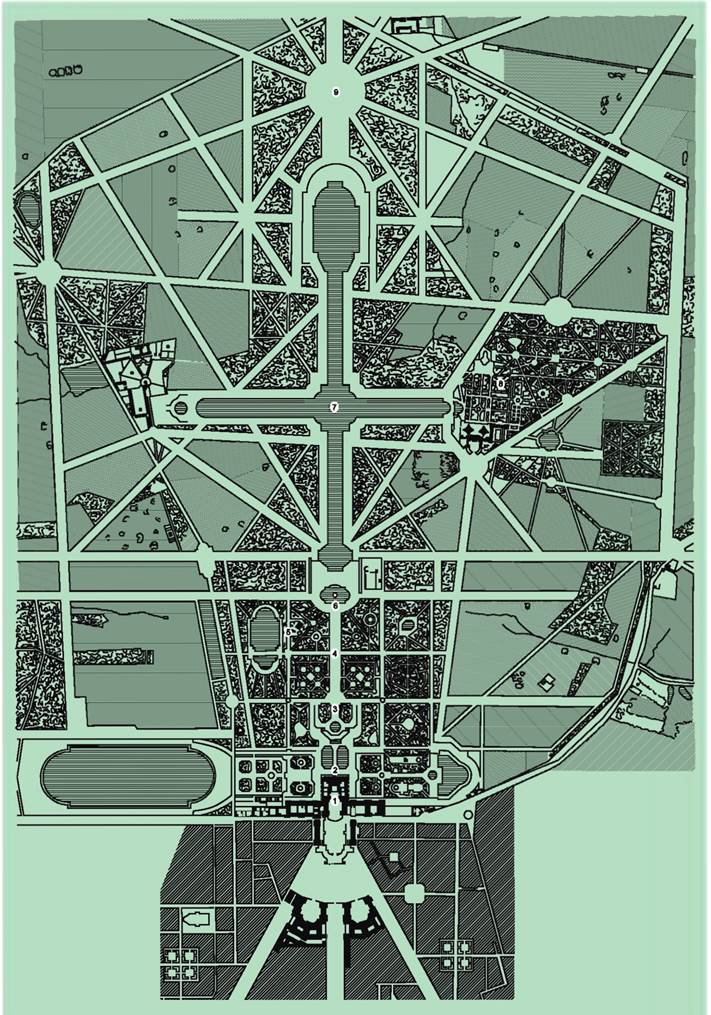

Рисунок 6 – Дворцово-парковый ансамбль Версаля (Франция)

1 –дворец; 2 – водный партер; 3 – бассейн и партер Сатурна; 4 – аллея Зеленого ковра; 5 – Малый парк, район двенадцати боскетов; 6 – бассейн Аполлона; 7 – канал; 8 – Трианон; 9 – королевская площадь

2.2.5 Французский классицизм

Предпосылки возникновения. Классические итальянские садово-парковые ландшафты оказали значительное влияние и на Францию. Однако параллельно с развитием основных стилистических разновидностей барокко во Франции создавалась своя школа садово-паркового ландшафта, которая использовала совершенно иные культурно-исторические традиции, а главное - иные природные условия: благоприятный климат, хорошие почвы, поросшие широколиственными лесами равнины, плавно текущие реки и т. д. Поэтому дальнейшее развитие собственного парко- строения в ней пошло по совершенно иному пути.

До середины XVII в. во Франции создаются барочные сады, но со своими особенностями, обусловленными местными природными условиями. В силу выровненности рельефа было невозможно создавать террасированные сады с обилием водных устройств на манер итальянских, поэтому стало широко использоваться статическое (спокойное) состояние воды. Преобладание получили обширные каналы, декоративные бассейны и водные партеры. Другая тенденция в барочных французских садах - усложнение цветочных партеров, рисунок которых стал похож на тончайшие брабантские кружева (отсюда и название - кружевной партер, или брод ери). Но параллельно с барочными садами во Франции стал развиваться и новый стиль - французский классицизм. Особенно явно этот стиль был выражен уже со второй половины XVII в.

Ведущие европейские державы соперничали не только на театрах военных действий, но и в создании пышности и блеска дворцово-парковых ансамблей. Эпоха просвещенного абсолютизма сформировала совершенно новый тип культурного ландшафта, получившего не только познавательно-увеселительные, но и государственно-репрезентативные функции. Садово-парковое искусство продолжало оставаться одной из любимейших забав сильных мира сего, являясь своеобразной сценой для разнообразных мероприятий, проводимых королевским двором: дипломатических приемов, всевозможных праздников и маскарадов, феерических представлений. Именно поэтому регулярные парки королевских резиденций становятся к XVIII в. самыми дорогостоящими «декорациями» для этих «спектаклей». Первопричиной такой «театрализации» жизни, несомненно, является персона августейшего монарха, идеей возвеличивания которой (как отражения господствующей персоны) пронизана вся архитектурно-ландшафтная композиция.

Если кратко сформулировать основные принципы ландшафтной архитектуры в стиле французского классицизма, то ключевыми словами будут не «изобилие и роскошь», наиболее характерные для барокко, а «грандиозность и величие». Существенно изменился не только подход к использованию ландшафтных компонентов, но и вся пространственнопланировочная композиция ансамбля. Во Франции ярчайшими примерами этого стиля являются сады В о-ле-Виконта, Марли, Тюильри, Сен-Клу, Версаля и др. знаменитого ландшафтного архитектора Андре Ленотра (1613-1700).

Особенности планировки. В отличие от известной камерности итальянского и голландского барокко наметился переход к проектированию культурных ландшафтов на очень обширных пространствах. Достаточно вспомнить, например, что площадь парка Во-ле-Виконта составляла 100 га (для его строительства было снесено три деревни и отведено русло реки), Тюильри в Париже - 16 га, Марли - более 20 га, а площадь Версаля достигала 1738 га, причем площадь только Малого парка в Версале с 12 боскетами составляла 100 га (Кохно Б. И., 1980. С. 21}.

Зрительное расширение пространства. Зрительное восприятие стало играть главную роль, поэтому требовались огромные участки земли с выровненным рельефом (что тоже служило идеям парадности, официальности и грандиозности). Более того, впечатление огромного пространства старались усилить, используя некоторые специфические эффекты. Например, в качестве ограды садов стали использоваться фортификационные ограды «ах-ах», представлявшие собой рвы с заграждениями внутри или наполненные водой. Эти скрытые ограды вызывали возгласы удивления, внезапно появляясь перед гуляющими гостями, что и послужило причиной столь необычного названия. Такого рода приемы позволяли зрительно объединить обширное пространство парка с его еще более обширным природным окружением.

Эффекту зрительного расширения пространства были подчинены и такие интересные нововведения, как проектирование системы широких и длинных аллей. Центральная аллея выделялась размерами и оформлением, создавая подчеркнуто акцентированную главную продольную ось симметрии всей композиции парка, причем аллеи не заканчиваются какими-то интересными объектами обзора, а открывают виды на далекие перспективы природных ландшафтов, уводя взгляд в бесконечность.

Доминирование дворца Другим впервые примененным новшеством являлось использование радиально- лучевых аллей, исходящих из круглых парковых площадок, что также увеличивало обзор пространства. Этот прием отчетливо просматривается и в своеобразии «звездчатого» рисунка плана. Кроме того, подчеркнуто доминирующее положение занимает дворец, на раскрытие видов «к нему» и «от него» и ориентирована вся планировочная система. Становится важным его возвышение над парком. Дворец стоит на трех обширных террасах и должен быть виден отовсюду, как и король-солнце Людовик XIV.

Зонирование парковой территории. Существенной и важной инновацией, повлиявшей на дальнейшее развитие ландшафтного проектирования, является постепенное изменение архитектурно-пространственного характера парка по мере удаления от центра-дворца. Иными словами, начинает формироваться принцип функционального зонирования территории какого-либо культурного ландшафта. Нельзя сказать, что этот прием был впервые использован во Франции, так как он зародился в садах загородных вилл Древнего Рима, но именно в парках французского классицизма он был наиболее последовательно развит.

Смысл такого рода функционального зонирования парка состоял в следующем: в непосредственной близости от дворца наблюдается значительный перевес искусственных ландшафтных составляющих над естественными, велика роль архитектуры (скульптура, балюстрады, малые архитектурные формы, мощение больших площадок и др.). Также существенная роль отводится очень сложным водным и цветочным партерам.

По мере удаления от дворца, вдоль центральной оси парка соотношение рукотворных и природных элементов постепенно меняется на противоположное. Пространственные элементы композиции укрупняются, а роль архитектуры снижается. На первый план выступают широкие каналы (размеры Большого канала в Версале составляют 60 х 1600 м, поперечного - 80 х 1000 м), протяженные аллеи, уходящие за пределы парка, и довольно большие зеленые массивы - кенконсы и боскеты1.

Далее, за зоной боскетов и кенконсов, размещается наименее измененная лесопарковая часть, которая за счет скрытых ограждений визуально соединяется с внешним природным окружением, как бы постепенно перетекая в него. Таким образом, в недрах одного из наиболее формальных стилей зародился переход к прогулочным паркам через расширение регулярных садов, поскольку чтобы увидеть новые интересные виды, нужно было уже пройти довольно большое расстояние. Напоминаем, что барочные сады были предназначены для статичного любования открывающимися пейзажами, а не для прогулок.

Использование ландшафтных компонентов. Существенным моментом, свойственным именно французскому классицизму, является тот факт, что качественным образом изменяется подход к использованию растительного ландшафтного компонента. На огромных площадях французских парков цветы не могли играть такую же роль, как в небольших и уютных голландских садах. Конечно, имели место крупные массивы цветочных партеров (в распоряжении садовников было до двух миллионов горшечных растений для быстрой смены цветочного рисунка), но они располагались только вблизи дворца. Поэтому основной упор делался на широкое применение декоративных газонов типа «королевский ковер» (знаменитый королевский газон Версаля имеет размеры 45 х 330 м (Боговая И. О., Фурсова Л. М., 1988. С. 29)), использование ампельных1, а также вечнозеленых растений для фигурной стрижки.

Поддержание в течение всего года отличного качества газонов и высокого уровня топиарного искусства (фигурной стрижки) на больших площадях требовало самого тщательного ухода и проработки всех деталей, а также участия огромного числа садовников. В противном случае даже из-за незначительных отклонений от совершенства внешнего вида (пожелтение листьев, поредение кроны деревьев или кустарников, вымокание или выгорание травы на участке газона и др.) весь декоративный эффект мог быть утрачен.

Ближайшие географические соседи Франции - Англия и Италия - не спешили копировать идеи французского классицизма. Из-за иных почвенно-климатические условия. Кроме того, проекты были слишком дорогими, а также очень сложными для стран с гористой местностью.

Итак, вот основные отличительные признаки, свойственные садовопарковым ландшафтам французского классицизма:

- основная идея - грандиозность и величие, прославление монарха;

- зрительное расширение пространства (увеличение площади парка, скрытые ограды, радиально-лучевые аллеи);

- подчеркнуто осевое деление парка и доминирование дворца;

- функциональное зонирование территории;

- снижение роли цветущих растений, преобладание вечнозеленой растительности и газонов на обширных площадях;

- использование фигурной стрижки в качестве «зеленой архитектуры и скульптуры».

2.3 Дальний Восток

2.3.1 Китай

Особенности развития садово-паркового искусства. Совершенно особое место в истории ландшафтной архитектуры занимает садово-парковое искусство Дальнего Востока, длительное время существовавшее изолированно. Путешествия европейцев способствовали появлению колоссального интереса к его особенностям. В результате именно китайская традиция (о чем далеко не всем известно) оказала существенное влияние на дальнейшее развитие европейского ландшафтного проектирования, на кардинальное изменение взглядов и пристрастий в критериях садово-паркового искусства.

Китайская традиция паркостроения насчитывает более трех тысяч лет. К сожалению, наиболее древние культурные ландшафты не сохранились, но подходы к выбору их географической основы и способы достижения художественной выразительности были сохранены и воплотились в более поздних ансамблях.

На развитие китайского садово-паркового искусства оказали очень сильное влияние философские течения Востока, сформировавшие совершенно особое мировоззрение общества. Другими факторами, естественно, являлись национальные традиции и физико-географические условия территории.

Отделенный от внешнего мира пустынями с северо-запада, высокими хребтами с запада и Тихим океаном с востока, Китай на протяжении почти двух тысяч лет оставался замкнутой цивилизацией, основанной на земледелии. Длительная изоляция способствовала тому, что китайская культура обрела ярко выраженные самобытные черты, а позже ее влияние проникло в Центральную Азию, Индокитай, Корею и Японию.

Учения двух выдающихся мыслителей - Конфуция (VI-V вв. до н. э.) и Лао Цзы (VII-VI вв. до н. э.) оказали глубокое влияние на развитие китайской культуры в целом, и в частности на формирование культурных ландшафтов, поскольку проповедовали любовь к природе и покою. Буддизм, пришедший в 64 г. н. э. в Китай из Индии, также оказал значительное влияние на общественную жизнь, политическую обстановку, архитектуру, живопись, литературу и садово-парковое искусство. Таким образом, по своему происхождению храмовые сады Китая имеют и индийские корни.

Философские основы. Главное в искусстве создания китайского сада - это умение в «меньшем увидеть наибольшее», причем не просто увидеть, но и сказать об этом. «Одна горка камней способна вызвать несчетные отклики; камень размером с кулак рождает многие чувства», - пишет Цзи Чэн. «Горсть земли и ложка воды навлекают безбрежные думы», - отмечает Ли Юй. В использовании ландшафтных компонентов прежде всего видели возможность выявления самобытности каждой вещи. Этот способ мог выступать в виде контраста двух берегов одного ручья - оголенного и поросшего растительностью. Он распространялся и на цветочные композиции (контраст цвета, формы растений, линий и объема). Он мог быть, наконец, взаимопроникновением спокойного и изменчивого, как отражение луны на ряби водной поверхности (традиционный образ в Китае).

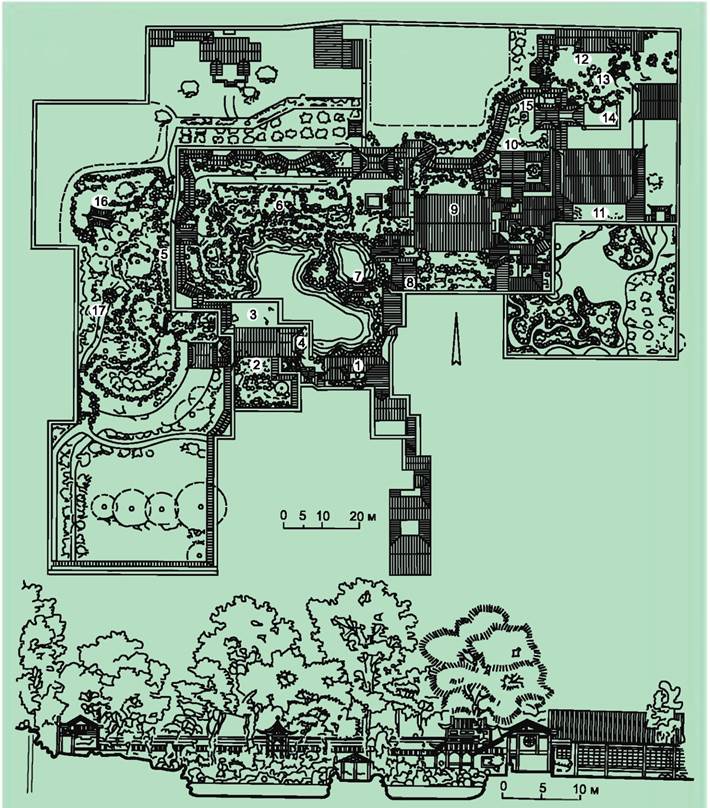

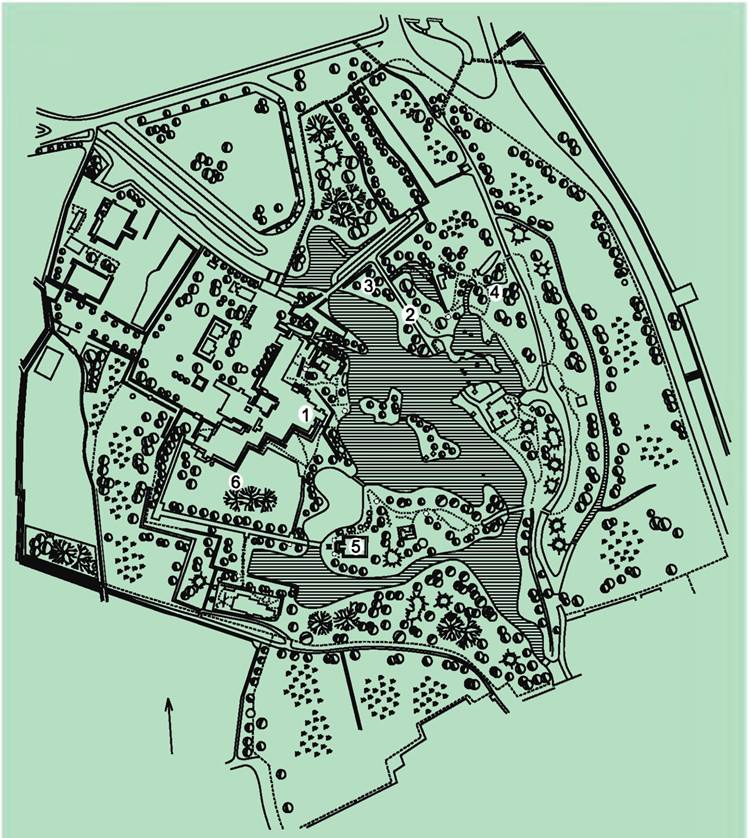

Рисунок 7 - План сада в Су-Чжоу (Китай)

1 - павильон Переплетенных ветвей старого дерева; 2 - зал, погруженный в лазоревые горы; 3 - платформа Прохлады; 4 - здание Ясного шелеста ветра; 5 - веранда Дерева аромата корицы; 6 - беседка - можно остановиться; 7 - беседка Водной ряби; 8 - павильон Сада легкого ветра; 9 - павильон Пяти горных пиков; 10 - библиотека; 11 - павильон Древнего лесного родника; 12 - павильон для Облака; 13 - беседка для Облака; 14 - озеро для Облака; 15 - беседка Радостного снега и дождя; 16 - самая веселая беседка; 17 - беседка Спокойствия

Открытость миру предполагает умение чутко внимать ему. Китайский сад предполагает и воспитывает необыкновенно обостренную чувствительность, способность погрузиться в мир микровосприятий. Лучшее тому подтверждение – представление о саде как о мире в миниатюре. «Внутри сада есть еще сад», – гласит древняя китайская поговорка. В китайской традиции огромное значение приобретает символическое значение не только используемых ландшафтных компонентов (растительности, рельефа, водных ресурсов), но и архитектурных сооружений. Вне зависимости от принадлежности к той или иной школе, сад в китайском понимании – это целый мир, вмещающий жизнь человека, своеобразный «мир в мире». Здесь следует отметить такое самобытнейшее и поразительное изобретение Китая, как миниатюра, или «сады на подносе». Растить сад – все равно что создавать миниатюру: и то и другое требует неистощимого терпения и невозмутимого покоя души.

Типы садов. Сады Китая отличаются необыкновенным разнообразием, и их невозможно свести к условностям того или иного стиля. Ни один из китайских садов не похож на другой. Как замечает Цзи Чэн, автор главной книги об искусстве сада в Китае «Устроение садов» (1634), «в устройстве сада не существует правил, каждый должен сам выказать свое умение» (Малявин В. В., 1997). Несмотря на то что в Китае насчитывается как минимум шесть условных типов садов (сады при императорских дворцах, при императорских гробницах, при храмах, сады естественных пейзажей, домашние сады, сады ученых), тем не менее в целом китайские мастера придерживались двух основных школ садово-паркового искусства – северной и южной.

Главная особенность южной школы – создание на небольших участках земли миниатюрных садов, внутри которых размещались архитектурные сооружения, мостики, водоемы, скалы и гроты, редкие виды деревьев и красиво цветущих кустарников (например, такого типа сады и сейчас существуют в Шанхае и Су-Чжоу). Для северного направления свойственно проектирование культурных ландшафтов на обширных территориях, с устройством огромных водоемов и достаточно крупных форм рельефа. Лучшим образцом школы северного направления служит парк Ихэюань, расположенный в 12 км от Пекина. Центром художественно организованного пространства парка являются рукотворные элементы – озеро Куньминху (с островами и длинной дамбой) и гора Ваньшоушань. Особая композиционная значимость озера подчеркивается его протяженностью – 264 га из 330 га общей площади парка. Находящиеся на горе многочисленные павильоны и дворцы образуют сложный комплекс отдельных замкнутых садов-двориков, составляющих единый ансамбль. Северный склон горы занят лесными ландшафтами. Пейзажи берегов ручья, расположенного под горой, воссоздают природные пейзажи южно-китайских провинций.

Особенности планировки. По канонам китайского ландшафтного проектирования разбивать сад следовало так, чтобы в любой точке сада «за пределами вида имелся еще вид». Такой прием назывался принципом заимствования пейзажа. «Хотя в саде есть внутреннее и внешнее, в устроении пейзажа нельзя выпячивать близкое или далекое. Сияющие горы, устремленные ввысь, покрытые ярким лаком здания, и даль, простирающаяся, насколько хватает глаз, – вульгарный вид все это заслоняет, а в изысканном пейзаже все это присутствует. Не выделяй пустых мест, пусть все вокруг будет словно подернуто дымкой, – вот это и есть мастерство», – писал Цзи Чэн (Малявин В. В., 1997).

Особый интерес представляет такая любопытная черта средневекового ландшафтного проектирования Китая, как своеобразная канонизация наиболее выразительных ландшафтов. К их числу относится, например, удивительный по своей экзотической красоте горный пейзаж на реке Ли-янг у города Гуйлина, носящий название «Самое красивое место». Традиционное отношение к таким природным феноменам, возникшее не только в Китае, но и в других странах Юго-Восточной Азии еще во времена Средневековья, некоторым образом напоминает современную идею особо охраняемых природных территорий.

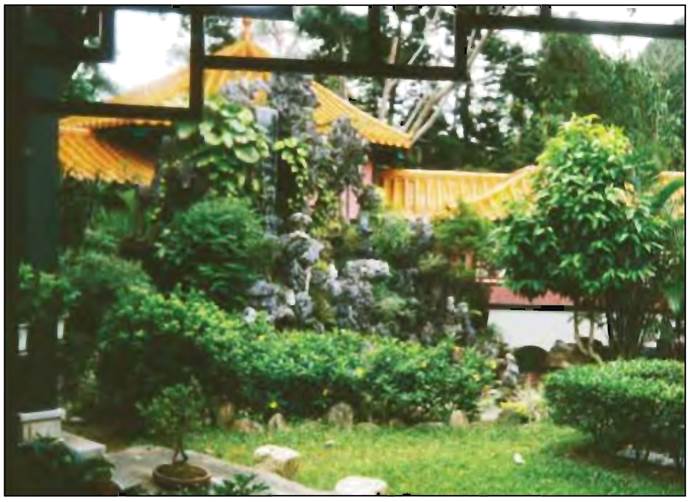

Использование ландшафтных компонентов. «Вода навевает думы о далеком. Камень навевает думы о древнем», – писал Вэнь Чжэньхэн.

Вода была обязательной принадлежностью китайских садов. Как ранее отмечалось, в самых знаменитых садах она занимала более половины территории. Водная стихия предстает в двух очень разных, но равнозначных качествах. С одной стороны, она – зеркало мира, воплощение покоя. С другой стороны, вода – примета вечного движения, текучести, постоянных перемен.

В садах Китая вода – постоянная спутница человека. Водоемы не имеют высоких берегов и облицовки, отделяющих водную гладь от мира людей. Павильоны на островках строились с таким расчетом, чтобы периметр фундамента сооружения максимально приближался к величине острова, что создавало впечатление, будто они «вырастают» прямо из пруда и смотрятся в свое отражение. Дорожка также вьется над самой водой, а через потоки перекинуты «верблюжьи» мостики. Значительная часть пространства водоемов занята нимфеями и лотосами. Даже крыши павильонов строили таким образом, чтобы дождевая вода низвергалась с них на камни, как настоящий водопад. Не следует забывать и о практическом назначении садовых водоемов: из них брали воду для хозяйственных нужд, они служили местами пикников и прогулок и т. д.

Камни были другим непременным элементом садовых пейзажей. По традиции камень считался материалом, сочетающим в себе природные и антропогенные качества, поскольку создан природой, но поддается обработке человеком. Поэтому камень в китайском саду как бы уравновешивал природные стихии дерева и воды и знаки человеческого присутствия – архитектурные сооружения. Традиционное представление о том, что «чистейшая семенная энергия Неба и Земли, сгущаясь, превращается в камни и, выходя из земли, принимает диковинный облик...» (Малявин В. В., 1997) привело к тому, что внести камни в сад и, что особенно важно, правильно расположить их было равнозначно введению пространства сада в космический круговорот энергии. Более того, только через них сад мог стать тем, чем он и должен был быть: миром в миниатюре.

В специальном каталоге, составленном ученым Линь Юлинем в начале XVII в., перечисляется более сотни разновидностей декоративных камней, используемых в садовых композициях. Редкостный облик, увлекательные переливы цветов, мощь его массы делали камень не только вместилищем энергии, но и художественно ценным предметом, влияющим на все органы чувств человека. Камни созерцали, к ним прикладывали руку, их, наконец, слушали (Виноградова Н. А., 2004).

В композиции китайского сада использовались искусственные горки из камней без применения растительности (не путать с «альпийскими горками», получившими широкое распространение в Европе в конце XIX в., а также с их современной интерпретацией в ландшафтном дизайне – «каменистыми горками», или «рокариями». - Прим. авт.). В Китае их создание называли «особой наукой», которым занимались целые артели мастеров. Особая тонкость этого искусства состояла в соблюдении гармонии и меры, поэтому не все ценители садово-паркового искусства относились к их проектированию однозначно. Вот что писал Мо Шилун по этому поводу в XVII в.: «Больше всего я не люблю, когда из камней строят высокие горки. Придумывать сложные каменные нагромождения – это занятие низких ремесленников, тут нет простоты и естественности. Куда лучше среди редких деревьев и изящных бамбуков поставить большой камень, а рядом насыпать холмик, чтобы можно было на него взойти и глядеть с высоты, как будто вокруг – нетронутая природа».

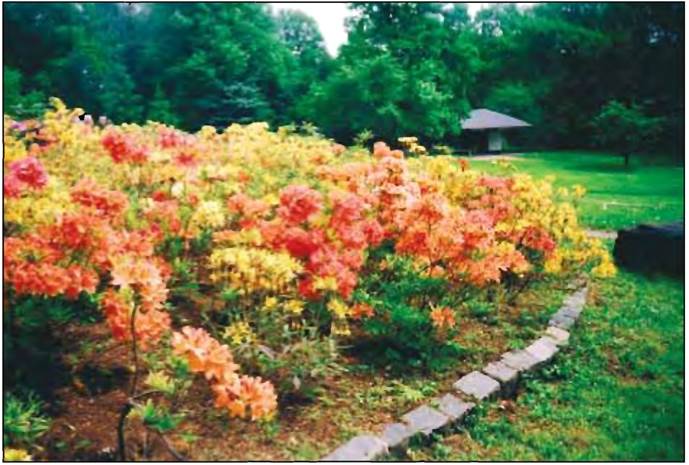

Растительность и ее символика. Традиционный китайский сад выделялся богатой и разнообразной растительностью, причем чем южнее он размещался, тем богаче был его флористический состав. Нередко он включал в себя плантации плодовых деревьев и участки, засеянные лекарственными травами. В любом саду росли деревья благородных пород деревьев. На первое место китайцы ставили вечнозеленую сосну – символ неувядающего благородства. Популярен был и бамбук. Почти в каждом китайском саду можно встретить «деревья счастья» - сливу и персик, а также гинкго, ивы, тополя, магнолии и различные виды банановых. Как и в естественном китайском пейзаже, цветовая гамма садовой флоры довольно сдержанна: внимание наблюдателя привлечено главным образом к формам растений, а также к игре света и тени.

Обширнейшую отрасль китайского садоводства составляло разведение декоративных цветов. Наибольшее поклонение вызывал пион, заслуживший титул «царя цветов» (было выведено более сотни его сортов). Хризантемы, гортензии, розы, нарциссы, гиацинты выращивались повсеместно, на юге увлекались орхидеями. Из водяных цветов предпочтение отдавалось лотосу.

Рисунок 8 - В китайском саду камни и богатая растительность имеют символическое значение (Гонконг)

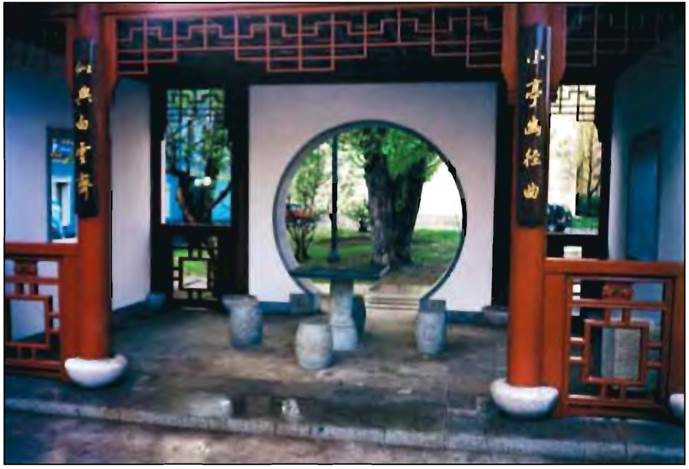

Рисунок 9 - Двери в форме круга часто встречаются во многих районах Китая (копия части сада в Шанхае, размещенная на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге)

Цветы в китайских садах высаживали и на клумбах, и в виде беспорядочных зарослей у воды, и в отдельных горшках. Китайский сад не знает лишь травяных газонов: формально выделенное пустое пространство чуждо его эстетическим принципам. Разнообразие цветов и способов их выращивания связано с духом эксперимента, стремлением испытать свойства растений, особенности их роста. Тем же интересом к эксперименту рождена и такая оригинальная черта, как выращивание карликовых деревьев, с большим успехом распространившаяся в более позднее время в Японии.

Цветы, как и все прочие предметы для созерцания в Китае, не мыслились вне подобающего им окружения. У каждого благородного цветка были свои спутники из цветов рангом пониже. Для царственного пиона лучшими спутниками считались шиповник и роза, для белого пиона – мак и алтей, сливу полагалось сопровождать камелии и магнолии, лотос – туберозе, хризантему – бегонии. И естественно, созерцание благородных цветов должно воспитывать в человеке столь же благородные чувства. Вот как описывал свое отношение к лотосу Чжоу Дуньи: «...из грязи выходит, но ею отнюдь не замаран и чистою рябью омытый, капризных причуд он не знает. Сквозной внутри, снаружи прям... И запах от него чем далее, тем чище... Он строен и высок, он чисто так растет. Прилично издали им разве любоваться, но забавляться с ним, как с пошлою игрушкой, отнюдь нельзя... Хризантема средь цветов – то отшельник, мир презревший. А пион среди цветов – то богач, вельможа знатный. Лотос – он среди цветов – рыцарь чести, благородный человек» (Торотщев С. А., 2002. С. 60).

Назначение сада в Китае не исчерпывалось демонстрацией разнообразия форм и свойств растительной жизни. Другое, даже более важное, его призвание состояло в том, чтобы вызвать у зрителя философское настроение, указывая на текучий, преходящий характер жизни. Растительность выступала знаком определенного момента, ситуации, настроения.

Обыкновенно в саду создавали уголки, предназначенные для посещения в разные времена года. Так, обязательными атрибутами «зимних» пейзажей были сосны и цветущая в эту пору слива с розовыми ароматными цветками, а также некоторые другие морозоустойчивые растения. Весенние пейзажи составлялись из вишни, жимолости, миндаля, ранних роз, фиалок, нарциссов и др. В «летних» уголках выращивались летние цветы и лиственные деревья – дуб, бук, ясень, платан. В осеннюю пору наслаждались благоуханием мандариновых деревьев.

Архитектурные сооружения. Китайский парк немыслим не только без всего богатства природного мира, но и без архитектурных сооружений, обозначающих человеческое присутствие. Среди них можно встретить жилые здания и террасы, павильоны и беседки, кабинеты и башни, домики для чаепития и музицирования, дворики и крытые черепицей галереи, позволяющие любоваться парком при любой погоде, тем не менее в пространстве сада нет никаких нарочитых сочетаний и композиций.

Одним из основных принципов ландшафтного проектирования в Китае является соответствие или даже единение архитектуры и пейзажа, где каждое строение занимает свое уникальное место в садовом комплексе, каждая архитектурная деталь имеет свою меру и ритм, задает свой собственный стиль. Архитектура сводилась большей частью к строгим, не подверженным капризам моды геометрическим структурам. Во многих районах Китая существовал обычай придавать даже дверным проемам форму круга, как бы уравновешивающего прямоугольник самого помещения. Не были редкостью двери в виде восьмиугольника или тыквы- горлянки – знаков космического цикла перемен. Передать связь между внешним и внутренним пространством наилучшим образом удается через окно. Оно всякий раз открывает живописный вид или даже серию видов, представая своего рода «живой картиной». Дом открывается саду, а сад входит в дом.

Надписи. Особым образом садово-парковое искусство соотносилось с литературой: надписи – обязательная принадлежность каждого китайского дома и сада. В садах наносили на стены стихи и памятные надписи; отдельные дворики и строения имели свои поэтические названия, запечатлевавшиеся письменно (например, беседка ожидания инея, павильон водной ряби, терраса запаха коричного дерева и т. д.), террасы и павильоны украшались парными изречениями, письмена выбивали на камнях и специальных каменных столбах и стелах. Слово в садовом пейзаже как бы восполняло недостатки чувственного восприятия, призывало внимать тому, чего, казалось бы, и нет вокруг, но что являлось как нельзя более естественным для данного места. Контраст пейзажа и надписи, подобно контрасту слова и образа на живописном свитке, стимулирует воображение к творчеству.

Назначение ограждения. Как и в других странах, сады в Китае обязательно огораживались, поскольку они символизировали рай на земле. По китайским представлениям, стена сада не ущемляла его естественности, а, наоборот, выделяла пространство сада, как раз и делала его «миром в мире». С практической точки зрения она обозначала границу усадьбы хозяина или его земельных владений. С другой стороны, она была также частью окружающего ландшафта, поскольку не только строилась с таким расчетом, чтобы не разрушить рельеф местности, но и следовала его складкам, взбегая вверх и ныряя вниз по склонам холмов подобно «извивающемуся дракону» (один из традиционных мифологических образов в Китае и Японии). Кстати, образ дракона на Востоке всегда почитался как хранитель жизни, покровитель водной стихии. Позже его стали почитать как более «домашнего» защитника (человека, дома, храма и др.). Поэтому с определенной долей воображения можно увидеть в причудливых изгибах стены и некоторое подобие дракона, защищающего пространство сада.

С равным успехом стена китайского сада служила и символическим, и эстетическим целям. Так, она в особенности располагала к созерцанию теней, отбрасываемых цветами и бамбуком в лунную ночь. Письмена природы соседствуют на стене с письменами человека: нередко на стене оставляли пустое пространство, и кто-нибудь из друзей или почетных гостей хозяина при желании мог собственноручно начертать на ней надпись. Разумеется, ни один сад не мог обойтись без ворот. Их богато украшали, а виду, который открывался из них на сад, придавали особенное значение. «При входе в сад создается настроение», – писал ученый Цзи Чэн.

Итак, характерные особенности китайской традиции ландшафтного проектирования можно сформулировать следующим образом:

- идея сада –уголок естественной природы, доведенный до совершенства в соответствии с определенными эстетическими критериями, который должен настроить человека на философские размышления о смысле жизни, окружающем мире и т. д.;

- многоплановость композиции – сад любого масштаба, от императорского до домашнего, представляет собой поток никогда не повторяющихся видов, вызывающих смену эмоций в душе у посетителя;

- пейзажность садов – плавные линии крупных водоемов, мягкие формы рельефа, свободно растущая растительность;

- размещение архитектурных сооружений с соответствующими названиями подчеркивает настроение ландшафта;

- тонкая взаимосвязь с музыкой и литературой.

2.3.2 Япония

Особенности развития садово-паркового искусства. Прежде всего следует отметить исключительно высокую культуру создания живописных пейзажных садов Японии. Интересно, что как ранние китайские, так и японские сады уходят своими корнями в индийскую почву. Путешественники, паломники и торговцы несли индийское искусство и религию в Китай и Корею. В результате и традиции садово-паркового искусства пришли также через Корею, а первыми проектировщиками-дизайнерами были осевшие в Японии корейцы. Позже на Японию большое влияние оказал буддизм Китая. В результате его проникновения многое было заимствовано у китайских создателей садов, но по своему духу китайские и японские культурные ландшафты все же различны.

Происхождение стилистики японского сада во многом объясняет сама природа. Субтропический и умеренный муссонный климат с большим количеством осадков (до 1500 мм) весьма благоприятствует большому количеству видов растений. Контрастный горный рельеф (средние высоты составляют более 1000 м) с короткими, но полноводными реками отличается поразительным ландшафтным разнообразием, и именно тем разнообразием, которое стало достойным образцом для создания переосмысленных и одухотворенных миниатюрных ландшафтов.

О живописных пейзажах Японии вдохновенно пишет востоковед М. С. Рандхава: «Вулканические скалы имеют своеобразные очертания, а рисовые поля, которые в сезон посадки заливают водой, напоминают мозаику из зеркал. Склоны холмов покрыты карликовыми мандариновыми деревьями, которые придают удивительную прелесть декабрьскому пейзажу. Крестьянские дома с покатыми, часто крытыми голубой черепицей крышами гармонично вписываются в этот пейзаж, а колокола храмов украшают его музыкой. Можно сказать, что вся сельская местность Японии с ее ухоженными полями и деревеньками, обрамленными соснами и лесистыми горами, похожа на естественный парк» (Рандхава М. С., 1981. С. 82-83).

Кроме того, садово-парковый ландшафт представляет собой наиболее сокровенное выражение национального духа страны. В отличие от европейцев японцы более эмоционально воспринимают окружающую действительность. Утонченное эстетическое восприятие природы пронизало всю их жизнь, утвердило ряд красивых национальных традиций (любование первым снегом, любование осенним кленом, любование цветущей сакурой, любование луной и др.). Характерная черта японского менталитета – умение активно воспринимать любой художественный образ, домысливая его и сопереживая вместе с автором, погружаясь в созданную атмосферу. Это во многом объясняет свойственный японским садам символизм, лаконичность и вместе с тем удивительную многоплановость.

Рисунок 10 - Дворцово-парковый ансамбль Кацура в Киото (Япония)

1 – дворец; 2 – кленовая тропа; 3 – холм Клена; 4 – каскад;

5 – павильоны; 6 – место для стрельбы из лука

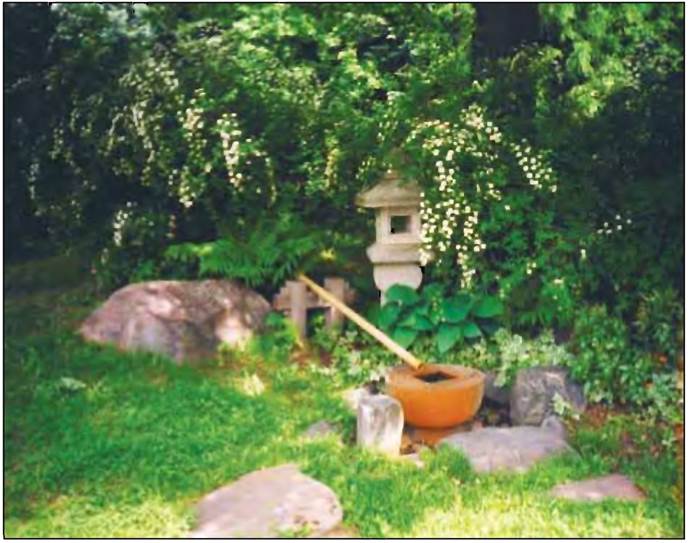

Философские основы. Философскую основу искусства сада в Японии составила буддийская идея иллюзорности физического мира. Поэтому здесь и образ природы является не столько реальностью, сколько иллюзией, которую нужно воспринимать на интуитивном уровне (например, только в Японии мог появиться водопад, в котором воду символизируют камни, а также «водные» пространства из мелкого песка и гравия с «волнами», нарисованными специальными граблями). Скрытый смысл образа природы каждый человек воспринимает по-своему, стараясь как бы «увидеть то, что за гранью видимого». Китайский же сад не был похож на абстрактную живопись, а доводил до совершенства выбранную природную территорию в соответствии со своими эстетическими критериями.

Большое влияние на всю японскую культуру, и в том числе садовопарковое искусство, оказало учение дзэн-буддизма (получившее распространение с ХП-ХШ вв. и существующее до настоящего времени), которое утверждало, что единственный источник познания истины – интуиция. Длительное созерцание и самоуглубление, по учению дзэн, могло привести к внезапному озарению – пониманию истины Будды. Но так как эту истину нельзя выразить словами, то наиболее точное ее воплощение достигается в искусстве в момент вдохновения, творческого порыва художника.

Именно философия дзэн способствовала объединению разнородных элементов культуры. Во всех проявлениях искусства стала ощущаться аура таинственности, мистической недосказанности. Реализм уступил место намекам, подчеркнутой простоте. Неяркая, неброская, как бы подернутая патиной, красота постепенно стала занимать место главного эстетического критерия, причем красоту, пусть даже иллюзорную, японцы искали прежде всего в природе, в ее потаенном смысле. Все совершенное представлялось изящной простотой.

Основной темой поэзии, живописи и садово-паркового искусства этого времени была любовь к природе, простота и нравственное очищение. Именно в это время получает развитие искусство чаепития (чайная церемония) и с новой силой возрождается искусство составления букетов (икебана). Японская поэзия этого времени пронизана преклонением перед величием рек, восхищением облаками и озерными туманами. Она воспевает цветы ириса и вишни, полет диких гусей, в ней слышится шум водопадов и мелодии дождевых капель. В период расцвета влияния дзэн- буддизма – с середины XIV по XVI в. – были основаны и самые знаменитые сады Киото – Кинкакудзи (Золотой павильон), Гинкакудзи (Серебряный павильон), Дайтокудзи, Сайходзи и др.

Ранние японские сады. В литературных источниках отмечается разное время появления первых японских садов. В частности, Л. И. Рубцов и Р. Кет- чел считают, что одни из первых декоративных культурных ландшафтов были спроектированы во время правления императрицы Суико (592-628), а М. С. Рандхава полагает, что сады были созданы в Хейяне (или Киото) после перенесения туда в 794 г. столицы. По мнению Е. В. Голосовой, сады в Японии строились по некоторой определенной схеме уже в III в. и начиная с этого времени о них можно говорить как о виде искусства.

Более того, было бы ошибкой считать, что сады, известные впоследствии всему миру как «японские», появились сначала при буддийских храмах и лишь к XII в. приобрели отчасти светский характер. Напротив, ранние японские сады отличались редкой декоративностью и представляли собой подобие парков для проведения празднеств, концертов и развлечений знати на открытом воздухе, где вельможи могли наслаждаться красотами где-то ранее виданных пейзажей.

Рисунок 11 - В японском саду нет ничего случайного и нарочито размещенного, каждый элемент имеет свое назначение и должен настроить посетителя на философский лад

Главной пейзажной особенностью этих садов был водоем с причудливо спланированной береговой линией, выложенной крупными камнями. Множество лагун привлекали птиц, имитируя скалистый морской берег, а камни, притопленные в воде, создавали иллюзию прибрежных скал. Для Японии, расположенной на архипелаге, морской пейзаж являлся, безусловно, наиболее характерным элементом ландшафта, вид которого был перенесен в глубь суши и совмещен с пришедшими из Китая большими искусственными водоемами и водопадами.

Особенности планировки. Ранние японские парки создавались под сильным китайским влиянием, что проявлялось в больших размерах, богатстве растительности и т. д. Вследствие влияния философских воззрений дзэн-буддизма (с XIV в.) существенно изменился подход к их композиционному решению. Поскольку культурный ландшафт воспринимался как своеобразная живопись природных форм, сады Японии стали представлять собой миниатюрные идеальные ландшафты, подобные изображениям на гравюрах и рисунках (иногда имевшие конкретный прообраз). Они были, как правило, небольшого размера и рассчитаны на длительное неподвижное созерцание и восприятие. В конце XVI – начале XVII в. стиль садов вновь несколько изменился. Они увеличились в размерах и стали объединять в своих границах несколько изолированных садов, по- прежнему представлявших собой идеальные пейзажи в миниатюре. Они воспринимались последовательно во время прогулки, однако каждый из них был самостоятельным, завершенным произведением.

Типы садов. По теории японского садово-паркового искусства, проектирование начинается с выбора сюжета, поэтому существуют разные по сложности ландшафтные композиции. Чаще всего сюжетной основой являются горы и холмы, вода и камни. В основном создаются два типа садов – холмистые и плоские. По функциональным признакам могут выделяться сады при дворцах, замках феодалов, при храмах, чайных домиках, насаждения синтоистских святилищ (в основе синтоистской религии лежит обожествление природы и предков), домашние сады и др., причем к домашним можно отнести сады на подносе и искусство бонсай, то и другое пришло из Китая и получило широчайшее распространение в Японии. Выделяя философские сады для медитаций, следует отметить, что любой японский сад, где бы он ни располагался территориально, – философский, поскольку он представляет собой место, куда люди приходят для размышлений, любования природой, где они отдыхают от мирских забот, спешки и суеты, а затаенным смыслом японского рукотворного ландшафта всегда являлось его духовное начало.