План лекции:

1 Основные принципы и понятия ландшафтного проектирования

1.1 Основные понятия

1.2 Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования

1.3 Значение ландшафтной архитектуры в современных условиях

1.4 Влияние городской застройки на растительность

1.5 Типы городской планировочной структуры

1 Основные принципы и понятия ландшафтного проектирования

1.1 Основные понятия

Ландшафтная архитектура является эффективным средством улучшения экологической обстановки в городах, повышения качества и комфортности, гуманизации урбанизированной среды. На современном этапе развития общественного сознания данная отрасль приобретает большое значение.

На протяжении многих тысячелетий (фактически с возникновением оседлого образа жизни) человек постоянно изменял природные свойства некоторых ландшафтов. Он придавал их развитию нужное направление и тем самым создавал особую категорию культурных ландшафтов. Если в первоначальный период это были только разнообразные сельскохозяйственные угодья, находившиеся вблизи места его обитания, то в настоящее время нас окружают огромные урбанизированные районы, промышленно–транспортные узлы, крупные агропромышленные и лесохозяйственные комплексы.

1.2 Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования

Теоретической и методологической основой развития представлений о задачах, объектах и методах современного архитектурно-ландшафтного творчества является системный подход, принцип целостности архитектурно-ландшафтной среды в качестве объекта архитектуры.

В общем виде цели ландшафтной архитектуры следующие:

- функционально-пространственная организация среды жизнедеятельности человека под открытым небом;

- преобразование ландшафтов при охране их природных особенностей, эстетика детального внешнего благоустройства.

Для определения объектов и конкретизации задач архитектурно-ландшафтного проектирования необходимы как дифференциация, так и интеграция знаний.

Расширение задач ландшафтной архитектуры обусловлено развитием экологии (от специальной естественной науки о взаимосвязях и взаимодействиях живых организмов и среды к социальной экологии, которая исследует проблемы взаимодействия общества и среды). Для конкретизации объектов и задач ландшафтной архитектуры важно выяснить также взаимообусловленность архитектурно-ландшафтной и природоохранной деятельности, связь вопросов рационального преобразования и охраны ландшафтов.

В этом отношении в ландшафтной архитектуре выделяются три группы задач: охрана, преобразование (формирование) и восстановление (рекультивация) ландшафтов.

Перед обществом ставится задача охраны не только уникальных памятников природы и садово-паркового искусства. Природоохранные принципы должны лежать в основе формирования каждого архитектурно-ландшафтного объекта. Они заключаются в охране и улучшении исходных природных данных при проектировании ландшафтов, совершенствовании архитектурно-ландшафтного объекта в процессе функционирования по заданной программе, а также учёте возможностей динамики прямых и обратных связей «объект – среда» и изменений во времени общей природно-антропогенной ситуации.

Новым в ландшафтной типологии явилось представление о ландшафтной среде как целостном объекте архитектуры – системе антропогенных и мало преобразованных природных ландшафтов.

С современных системно-экологических позиций, ни один из элементов окружения не должен выпадать из поля зрения профессиональной деятельности архитектора, в том числе и те, которые в определённый момент не являются объектами ландшафтной архитектуры, но могут стать таковыми и поэтому должны учитываться во взаимодействии системы в целом. Хотя, на первый взгляд, за основу типологии принимается сплошное архитектурно-ландшафтное территориальное зонирование, на практике оно не является ведущим. Так, одна и та же территория (например территория республики) может быть объектом комплексной районной планировки, где архитектурно-ландшафтные вопросы связаны с экономическими, градостроительными, композиционными и многими другими, и в то же время – объектом специального архитектурно-ландшафтного проектирования, если разрабатывается схема особо охраняемых ландшафтов республики или республиканская схема отдыха и туризма. То же можно сказать про город – сложнейшую социально-пространственную и ландшафтную систему, вычленяя из которой определённую подсистему, например водно-зелёную (более пристально изучается и проектируется в качестве самостоятельного объекта).

Для типологии объектов и систематизации архитектурно-ландшафтных задач необходимо выявить два уровня классификации:

1) группы объектов архитектуры, градостроительства, где ландшафтные вопросы стоят в общем ряду с экономическими, социальными, планировочными и многими другими и где ландшафтный архитектор лишь соавтор;

2) группы объектов, в которых ландшафтные аспекты превалируют, и ландшафтный архитектор в коллективе специалистов выступает как ведущий, определяющий программу и методы решения этого объекта.

К первой группе объектов-элементов среды относятся: территория страны, республики, района (комплексные и отраслевые схемы и проекты районной планировки), населённые места, гражданские и промышленные градостроительные комплексы (генпланы, проекты детальной планировки и др.).

Архитектурно-ландшафтные вопросы, входящие в состав комплексных градостроительных задач для названных выше объектов, можно сформулировать следующим образом: решение проблемы взаимодействия народнохозяйственного комплекса и ландшафтной среды; определение отношения среды к размещению различных функций; детальная ландшафтная оценка и зонирование, прогноз изменения ландшафтов в результате планируемой деятельности и соответствующих преобразований; архитектурно-ландшафтная организация пространства исходя из требований экологии, охраны и улучшения гигиенических и эстетических качеств среды; гармоничная взаимосвязь застройки и ландшафта.

Объекты собственно архитектурно-ландшафтной деятельности имеют более развитую типологию (табл. 1.1). Ландшафтные задачи формирования объектов архитектурно-ландшафтного проектирования подразделяются как по их типам, так и по этапам работы с ними (разработка программы, предпроектные исследования, проектирование, реализация проекта, поддержание во время функционирования).

Системно-ландшафтный метод – ведущий в ландшафтной архитектуре – эффективен также и для архитектурного творчества в целом. Сущность этого метода заключается в проектировании, строительстве и поддержании во время функционирования не изолированных объектов, а фрагментов (подсистем) архитектурно-ландшафтной среды, которая постоянно изменяется по законам природы и в результате деятельности людей.

Таблица 1.1 - Типология объектов архитектурно-ландшафтной деятельности

|

Объекты архитектурно- ландшафтного проектирования |

Территории особо охраняемых ландшафтов (естественных и культурно- исторических) |

- Система особо ценных ландшафтных объектов (региональный уровень – территория страны, республики и др.); - заповедники; - заказники; - природные (национальные) парки; - культурно-исторические зоны (мемориалы, памятники истории, архитектуры, садово-паркового искусства и др.); - в естественной среде; - в урбанизированной среде; - охранные зоны памятников природы |

|

|

Ландшафтные объекты населённых мест |

- водно-зелёные системы; - открытые пространства центров; - среда промышленных комплексов; - среда жилой застройки; - защитные зелёные зоны; - парки, сады; - лесопарки; - спортивно-оздоровительные зоны |

||

|

|

ПТК межселенных территорий |

Рекреационные объекты |

- Система объектов отдыха и туризма (региональный уровень – территория страны, республики, района); - зоны кратковременного отдыха; - зоны длительного отдыха; - санаторно-курортные зоны; - парквеи, туристские трассы |

|

Объекты различно- го хозяйст-венного назначения |

- водоохранные зоны; - ландшафтные коридоры коммуникаций; - зоны мелиорации, добычи полезных ископаемых; - сельскохозяй-ственные территории |

||

Экологический метод ландшафтного проектирования выступает и как определение устойчивых отношений между компонентами ландшафта – рельефом, водоёмами, водотоками, растениями и др., и как проектирование фрагментов жизненной среды в соответствии с динамикой природных процессов.

Архитекторы, организуя открытые пространства, оперируют природным материалом, который постоянно изменяется. Гармония человека и ландшафта может быть достигнута, если архитектор не формально, а опираясь на разносторонние знания, исходит в своём творческом поиске из ландшафтной ситуации, выявляя и подчеркивая её лучшие качества.

1.3 Значение ландшафтной архитектуры в современных условиях

Практика массового жилищного и промышленного строительства без связи форм застройки с местными особенностями природных условий (прежде всего с рельефом и растительностью) привела к нарушению гармонии архитектурных сооружений с потребностями человека, а многоэтажность зданий не обеспечивает необходимой связи с придомовыми земельными участками.

Особо следует выделить такую специфическую проблему, как прогрессирующее снижение эстетических качеств пригородных и урбанизированных территорий. Очень часто мы можем видеть безликую застройку городов, где игнорирование законов композиции, колористики, ритмики, появление одинаковых, скучных и неудобных для жизни многоэтажных домов, ликвидация нормальных дворовых пространств формируют некомфортную среду не только по ее функциональным качествам, но и по негативному воздействию на нервную систему человека.

Ярчайшим примером может служить судьба жилого района Проут–Айгоу в г. Сент–Луис (США), построенного в начале 1950–х годов в стиле монотонного функционализма, ограничивающего все потребности человека, кроме самых необходимых. Удручающий однообразный внешний вид жилой застройки вызвал резкое повышение уровня преступности и количества актов бессмысленной агрессии. В результате в 1972 году муниципалитет Сент–Луиса, окончательно утратив контроль над районом, распорядился снести его постройки.

Таким образом, игнорируя в своем развитии все остальные законы, кроме экономических, общество оказалось в ловушке. К третьему тысячелетию оно встретилось не только с нарушениями экологического своеобразия природной среды, но и с серьезными медицинскими проблемами, такими как депрессии, хроническое переутомление, нервные перегрузки и стрессы, с которыми не в состоянии справиться только лекарственными средствами. И чем сильнее происходит отдаление человека от исходных природных ландшафтов, тем сильнее он стремится восполнить образовавшийся эмоциональный вакуум за счет нового взгляда на ландшафтную архитектуру и проектирование культурных ландшафтов. Он пытается вернуть в городскую среду «кусочки природы», поэтому особое внимание начинает уделяться формированию в городских условиях системы озелененных пространств, созданию различных систем пешеходных зон и др.

Главное назначение городских озелененных и современных пригородных ландшафтов состоит в создании комфортных условий, позволяющих человеку отдохнуть от напряженной городской жизни и работы. Растительность, рельеф и водоемы являются не только ландшафтными компонентами, но и естественной, гармоничной жизненной сферой, эмоционально поддерживающей человека. Поэтому не только наличие лесопарковой зоны, городского сквера, озелененного участка микрорайона высотных домов, но и удачное их пространственно-композиционное решение в определенной степени влияют на физическое и психологическое здоровье населения.

Основные принципы создания культурного ландшафта: максимально возможное сохранение участков с естественной средой, гармоничное сочетание элементов искусственной и естественной среды, разнообразие и живописность пейзажей. Эти цели всегда стояли перед ландшафтными архитекторами прошлого, не должны они забываться и современными специалистами при проектировании объектов самого разного масштаба.

В формировании современных селитебных территорий уже появляются интересные архитектурные идеи создания для человека действительно комфортной среды. Исследованием и конструированием экологичных зданий занимается обширная область научного знания – аркология, или экология жилых, общественных и производственных зданий. Эта наука подразумевает поиск гармоничных архитектурных ансамблей, жилых комплексов и отдельных зданий, их связь с архитектурной и природной средой города в целом, включение в жилище элементов природы («зеленых комнат», озелененных двориков, крыш и т. д.), эстетически полноценный вид из окна квартиры на городской пейзаж и др.

В частности, предлагаются проекты светонасьпценной сверхплотной застройки. В ней используется большое количество прозрачных стеклянных поверхностей (это не только окна, но и стеклянные стены, потолки и т. д.), что способствует поступлению солнечных лучей, а также озеленение любых свободных поверхностей. Иными словами, акцент делается на те ландшафтные компоненты, которых в городских условиях остро не хватает. Приоритет отдается солнечному свету и растительности. Озелененная поверхность дома может рассматриваться в данном случае как некая ландшафтная среда. Здесь отчетливо улавливается влияние Ле Корбюзье, отмечавшего, что «солнце, зелень, пространство – три основных элемента градостроительства. Солнце в доме, небесная лазурь за стеклами окон, море зелени, которое видишь перед собой, пробудившись от сна, тут же в городе».

Однако важно подчеркнуть, что нельзя ограничиваться только вопросами озеленения и благоустройства урбанизированных территорий, поскольку термин озеленение скрывает пространственные аспекты, выдвигая на первый план вопросы агротехники. Сфера деятельности ландшафтной архитектуры гораздо шире.

Ландшафтная архитектура представляет собой искусство формирования гармоничной среды для человека с использованием ландшафтных компонентов и искусственных объектов. Сфера ее деятельности включает садово–парковое искусство, озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, городских центров, промышленных районов, сельскохозяйственных предприятий, исторических ландшафтов, охраняемых территорий.

Возникнув на стыке садово–паркового искусства и градостроительства, она развивается на основе географических закономерностей, используя взаимосвязанные ландшафтные компоненты (рельеф, почвы, растительность, акватории), и стремится создать с помощью этих компонентов комфортную для человека среду. Рабочим пространством служат территории городов и других населенных мест, пригородные территории, а также естественные географические ландшафты для устроения, например, национальных парков. Поэтому в настоящее время искусство проектирования культурных ландшафтов вообще и декоративных садов и парков в частности является одним из важнейших направлений деятельности ландшафтной архитектуры, включающим в себя градостроительные, географические, демографические, экономические, социальные, а также эстетические и художественные вопросы.

Так, основными качественными показателями современных селитебных территорий являются их жизнепригодность, осмысленность, соответствие, доступность и эффективность. Под жизнепригодностью понимаются форма, размер и, самое главное, качество озелененных городских пространств, а также более интенсивное использование тех природных компонентов, которыми располагает городской ландшафт. Под осмысленностью подразумевается ясное восприятие местности человеком, узнаваемость и возможность ее мысленного структурирования и расчленения. Показателем соответствия городского ландшафта можно считать сопоставление объектов с масштабом людей разного возраста и их возможностями, а также с их формами поведения, то есть пространство должно соответствовать своему назначению. Доступность – это способность человека посетить интересующий культурный ландшафт, причем не только добраться до него за определенный промежуток времени, но и находиться среди интересного средового окружения все это время. Эффективность в ландшафтных объектах должна рассматриваться с точки зрения максимально продуманного вложения средств как на его создание, так и на его поддержание. С одной стороны, при достаточном и разумном вложении средств на начальном этапе потребуется гораздо меньше расходов на уход и поддержание объекта. С другой стороны, ландшафтные объекты – это «живые организмы», они долго растут, формируются, достигают своего расцвета и медленно стареют. И поэтому они требуют постоянного и заботливого ухода в процессе своей эксплуатации и, как следствие, систематичных и достаточных финансовых вложений.

Возможно, что другой стороной попыток как–то решить перечисленные проблемы явилось стремление горожан выехать на отдых за город в природное окружение и усиленное строительство коттеджей и создание садоводств. Думается, что большое значение здесь имеет не только возможность обеспечить себя плодоовощной продукцией, но и именно та самая генетическая потребность в общении с природой на любом уровне – от загородных пикников и прогулок по лесу до создания «фермерских плантаций» на шести сотках. Поэтому первоочередной задачей и в этом плане является такая организация территории, которая позволяла бы упорядочить эти градостроительные новообразования, с одной стороны, и с другой – получить в результате действительно комфортное окружающее пространство, не лишенное и определенных эстетических достоинств, что имеет непосредственное отношение к ландшафтной архитектуре и ландшафтному проектированию.

Таким образом, именно ландшафтная архитектура и ландшафтное проектирование вполне способны решить комплекс перечисленных проблем, связанных с формированием вокруг человека по–настоящему комфортного пространства.

1.4 Влияние городской застройки на растительность

Следует отметить исключительную роль зеленых насаждений в современных городских условиях. Помимо известного процесса фотосинтеза, зеленым растениям (особенно древесным) свойственны такие важнейшие функции, как пылезащитная, климатообразующая, шумопоглощающая, фитонцидная, эстетическая и др. Также хорошо известны бактерицидные свойства черемухи, сирени, лавровишни. Фитонциды листьев тополя убивают дизентерийную палочку, а коры пихты – бактерии дифтерии. Благодаря действию фитонцидов в лесу в 1 м3 воздуха содержится всего 200–300 бактерий, в то время как в воздухе крупных городов их в 200–500 раз больше. Поэтому городские зеленые насаждения являются эффективным средством экологической защиты.

Кроме того, зеленые насаждения, являясь преградой для распространения звуковых волн, снижают более чем на 20 % уровень городского шума. На растительности оседает до 70 % взвешенных в воздухе частиц пыли, причем особую пылезащитную роль играют вязы и сирень (их способность задерживать пыль в 6 раз выше, чем у тополей). Массивы деревьев в жаркую погоду снижают температуру воздуха на 4 градуса, а его влажность повышают на 15 %, тем самым создавая более комфортные условия.

Однако растительность и животный мир являются наиболее чувствительными ландшафтными компонентами. Они первыми улавливают даже самые незначительные изменения среды и реагируют на них деградацией или исчезновением отдельных видов флоры и фауны в городе. В частности, на растительность крайне негативно влияют нарушения водно–воздушного режима почвенных структур, засорение отходами всех видов и т. д. Именно поэтому городская растительность требует достаточно частого обновления. Так, продолжительность жизни липы мелколистной составляет в среднем: в лесу – 300 лет, в крупных парках – 200 лет, а на улицах – 80 лет. Для вяза продолжительность жизни в естественных условиях и на городских улицах составляет еще более существенную разницу: 300 и 45 лет соответственно.

1.5 Типы городской планировочной структуры

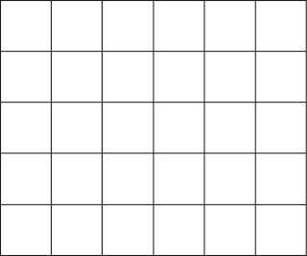

Определенные типы планировочной структуры складывались в зависимости от влияния природных условий, особенностей функционального значения города, а также традиций данной страны. Различные комбинации этих факторов определяли и разнообразие планировки городов, причем некоторые типы планировки наиболее часто повторяются в разных странах.

Шахматная планировка. Возникла при строительстве древних поселений на пересечении двух дорог (например, Пекин, Киото), тем не менее такой тип имеют не только древние города, но и молодые, как, например, Чикаго. Первоначально сложившаяся планировочная структура растет до тех размеров, пока ее не ограничат какие–либо природные объекты (формы рельефа, реки), а также не нарушится удобство перемещения внутри ее пределов. Основной недостаток заключается в неудобстве передвижения из углов такой структуры к центру.

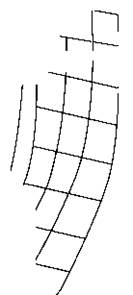

Полосовидная, или линейная, структура. Возникает естественным образом, когда существуют препятствия для концентрического развития города, и он вытягивается вдоль крупной реки или морского побережья (Волгоград, Роттердам); или когда береговые горные хребты препятствуют его развитию в глубь территории (например, Неаполь, Сан–Франциско). С одной стороны, такая схема удобна для функционального зонирования территории, в ней легко ориентироваться. С другой стороны, по мере расширения города резко увеличивается время на перемещение от его окраин к центру, а также усиливается тенденция к монотонности городских пейзажей.

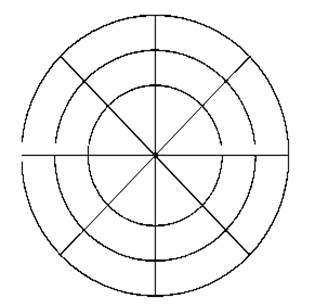

Радиально–кольцевая планировка. Формируется на пересечении сухопутных трасс и водной артерии (например, Москва) и обладает такими достоинствами, как хорошая доступность центра города и значительная возможность пространственного расширения. Однако неограниченное расширение этой структуры приводит к нарастанию экологических проблем, поскольку центр города оказывается максимально удаленным от естественного природного окружения.

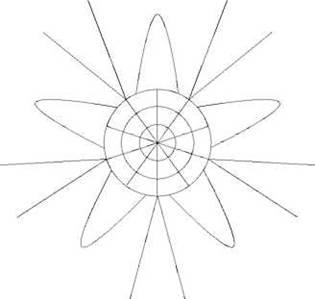

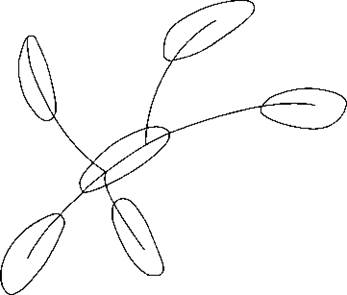

Многолучевая, или звездчатая структура. Представляет собой своеобразную модификацию предыдущего типа и помогает решить проблему сохранения природы в районах неплотной застройки. Эта планировка возникает в городах, также располагающихся на пересечении дорог и рек, но улицами–лучами поселение как бы «врастает» в окружающее пространство, образуя У-образные соединения (Великий Новгород, Париж).

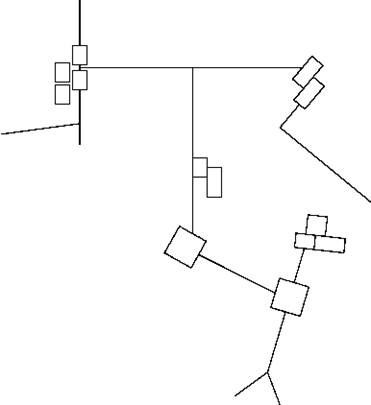

Многоядерная, или лепестковая, структура. Формируется при наличии не одного, а нескольких связанных между собой городских центров, тем самым его рассредотачивая. Интересно, что такую планировку имеют как старинные русские города (Киев, Брянск), так и относительно молодые (Новосибирск, Красноярск). Этот тип пространственной структуры получил широкое распространение в последнее время в скандинавских городах (Стокгольм и др.) и в США, правда, в несколько измененном виде. Поскольку представители наиболее обеспеченных слоев общества этих стран предъявляют повышенные требования к качеству окружающей среды, каждый «лепесток» обладает самодостаточным набором функций и связь между ними осуществляется скоростными магистралями, проходящими, как правило, в зеленой зоне.

Иррегулярная планировочная структура. Часто возникает в странах со стихийной застройкой (как правило, в Африке и Азии) и свойственна в большей степени старым городам (например, Стамбул). В таких городах выделяются несколько культурных и торговых центров (мечеть, базар и др.), вокруг которых формируется застройка. Нечто подобное характерно и для районов Европы с развитыми добывающими отраслями промышленности, где развитие города подчинено, например, случайному размещению шахт (такие поселения относительно более молодые, в России к ним относится, например, Воркута, а в Германии – города Рурского угольного бассейна).

1.6 Преобразование естественных элементов и компонентов ландшафта

Нетрудно заметить, что в каждом конкретном случае использования той или иной планировочной структуры урбанизированных территорий, крайне важно учитывать роль естественных элементов ландшафта (акватория озера или моря, горные хребты и т. д.) и их преобразование в процессе городского развития.

Например, в начальный период строительства Санкт–Петербурга наиболее характерной чертой его природной основы была сильно развитая гидрографическая сеть, начиная от относительно крупных речек (Фонтанка, Карповка, Мойка, Смоленка и др.) и заканчивая многочисленными безымянными ручьями. С первых же лет эта сложная естественная система стала искусственно преобразовываться. Для осушения и застройки территории засыпались мелкие природные водотоки и прорывались каналы

по новым направлениям, впоследствии и они частично ликвидировались. В частности, последние крупные работы в этой области – ликвидация участков Лиговского и Введенского каналов в 1969 году. Основные реки также преобразовывались, одеваясь гранитными набережными, в результате чего изменялись конфигурации их берегов и происходило благоустройство русел. Кардинальные преобразования береговой линии Финского залива в результате гидронамыва грунта для последующей застройки до сих пор продолжают вносить существенные изменения как в водную систему, так и в планировочную систему города. Таким образом, на протяжении трех столетий гидрографическая сеть Санкт–Петербурга постоянно менялась, одновременно сохраняя свое значение в облике города.

Влияние элементов ландшафта различного масштаба на организацию городской территории. Заметное влияние на планировочную структуру города оказывают также наиболее значительные по своим геометрическим параметрам элементы ландшафта. Растущий город обычно «обходит» крупные, неудобные для застройки участки (поймы рек, болота, большие крутые склоны), оставляя их в городской структуре неизменными. Во многих случаях они разделяют территорию на отдельные, относительно самостоятельные части. Очень часто такой границей служит река. Это характерно для большинства как российских, так и зарубежных городов. В результате образовались такие топонимы, как «заречье». В частности, Псков делится реками Пековой и Великой, а образовавшиеся части называются «Завеличъе» (то есть территория за рекой Великой) и «Запсковье»; в Москве употребляется такое словосочетание, как «Замоскворечье».

Менее крупные элементы ландшафта – овраги и балки, лесные массивы, сохранившиеся из–за трудностей освоения, – также дробят город, но не разделяют его на самостоятельные образования. Часто такие элементы в виде своеобразных «клиньев» соединяют центральные районы города с его окружением. В частности, в древнерусских городах долгое время сохранялись луга, пустоши и рощи, открытые берега рек и озер, крутые склоны возвышенностей и оврагов. Например, открытые береговые полосы вдоль Волги и Оки примыкали к центру Нижнего Новгорода. Небольшие сады и луга располагались на склонах кремлевского холма, обращенных к Волге, и вдоль крепостных стен. Как правило, открытые озелененные пространства тяготели к долинам малых рек: Которосли в Ярославле, Псковы в Пскове, Лыбеди во Владимире. В ряде случаев широкий пояс лугов, рощ и огородов полностью окружал центральное ядро города, как, например, в Тихвине.

На планировку города могли оказать влияние и искусственные элементы ландшафта. Так, например, в процессе реконструкции старых городов при сносе крепостных укреплений проектировались бульвары. Поскольку крепостные стены окружали город кольцом, то именно поэтому современные бульвары имеют также радиальную структуру (например, в Москве, Париже, Риге, Вене и др.). Сложился со временем и своеобразный планировочный тип бульвара, состоящего из двух частей – транзитной (как правило, это главная аллея, предназначенная для быстрого перемещения) и прогулочной (система сопутствующих аллей и площадок, предусматривающих возможность спокойного отдыха).

Отдельные открытые пространства могут существовать в городе обособленно, не соединяясь в какую–либо систему, просто в виде «вкраплений», дисперсным образом размещенных на его территории. Чаще всего это небольшие крутые холмы и частично сохранившиеся естественные водоемы.

Изменение компонентов ландшафта в процессе градостроительства. Помимо отмеченного, важным моментом развития урбанизированных территорий, который нельзя обойти вниманием, является существенное изменение компонентов ландшафта (рельефа, геологических отложений, климата, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира). Исследования показывают, что крупные города оказывают влияние на окружающую среду на расстоянии в 50 раз большем, чем их собственный радиус.

Следует отметить, что основная причина перемен в ландшафте связана, как правило, с преобразованием его главного компонента – рельефа, с одной стороны, наиболее устойчивого к антропогенным воздействиям, но, с другой стороны, долго сохраняющего их следы. Развитие современных городов приводит к изменениям форм рельефа, физико–механических свойств отложений различного происхождения, гидрогеологических условий и т. д.

Преобразование рельефа происходит в основном вследствие благоустройства и застройки. Обычно на городской территории наблюдаются два противоположных процесса: понижение и повышение отметок поверхности. Понижение отметок связано со срезкой грунта, опусканием и просадками поверхности. Повышение отметок связано с гидронамывом грунта, засыпкой оврагов, накоплением «культурного слоя» и др. Но и саму застройку можно рассматривать как изменение первоначального рельефа. Ее можно представить как своеобразный «урбаногенный рельеф», в котором массивы зданий существенным образом влияют на прочие компоненты окружающей среды, например на температурный режим, распределение воздушных масс, количество осадков, направление ветра ит. д.

Изменение физико–механических свойств различных пород распространяется в городах на глубину до 50 м, причем наиболее активные изменения происходят под воздействием статических и динамических нагрузок, вибрации, обводнения и осушения.

Влияние городской застройки на подземные воды распространяется на глубину в среднем до 150 м, а изменения химического состава подземных вод проявляются в радиусе 25–30 км от границы застройки. При этом образуются зоны подпора и понижения их уровня, нарушается взаимодействие подземных и поверхностных вод. С изменением гидрогеологических условий связаны истощение ресурсов подземных вод, деформация земной поверхности, провоцируется развитие антропогенного карстообразования, заболачивания, подтопления и многие другие негативные процессы. Например, с антропогенной деятельностью связано 60–85 % случаев развития оползней и 80–95 % случаев образования оврагов.

Преобразование структуры рельефа и благоустройство влияют на состояние городской гидрографической сети – формирование, распределение стока и его загрязненность. Обилие сплошных (преимущественно асфальтовых) покрытий существенно ухудшает состояние гидрологического режима в городах.

Контрольные вопросы

1. Что такое ландшафтная архитектура и какое значение она имеет в современных условиях?

2. Какую роль играет системный подход в ландшафтной архитектуре?

3. Какие три основные группы задач выделяются в ландшафтной архитектуре?

4. Что подразумевается под культурными ландшафтами?

5. Как изменилось отношение к озеленению в урбанизированной среде?

6. В чём заключается принцип целостности архитектурно-ландшафтной среды?

7. Какие существуют два уровня классификации объектов архитектурно-ландшафтной деятельности?

8. Какие основные функции выполняет городской ландшафт с точки зрения экологии и психологии?

9. Каковы принципы создания культурного ландшафта?

10. В чём заключаются цели аркологии и как они связаны с ландшафтной архитектурой?

11. Назовите пять качественных показателей жизнепригодности селитебных территорий.

12. Почему городская растительность требует регулярного обновления?

13. Какие функции выполняют зелёные насаждения в условиях городской среды?

14. Какие виды вредного воздействия оказывают урбанизация и застройка на растительность?

15. Как классифицируются типы планировочной структуры города?

16. В чём особенности полосовидной и радиально-кольцевой структуры города?

17. Каковы преимущества и недостатки многоядерной (лепестковой) структуры городской планировки?

18. Какие преобразования претерпела гидрографическая сеть Санкт-Петербурга с момента его основания?

19. Как влияют искусственные элементы ландшафта на городскую планировку?

20. Какие негативные процессы возникают в результате изменения компонентов рельефа и гидрогеологии в городах?